Livre premier. §

Fable I. § [P112/373] La Cigale et la Fourmy. § L a Cigale ayant chanté

Tout l’Esté,

Se trouva fort dépourvuë

Quand la bise fut venuë.

Pas un seul petit morceau

De mouche ou de vermisseau.

Elle alla crier famine

Chez la Fourmy sa voisine ;

La priant de luy prester

Quelque grain pour subsister

Jusqu’à la saison nouvelle.

Je vous payray, luy dit-elle,

Avant l’Oust, foy d’animal,

Interest et principal.

La Fourmy n’est pas presteuse ;

C’est là son moindre défaut.

Que faisiez-vous au temps chaud ?

Dit-elle à cette emprunteuse.

Nuit et jour à tout venant

Je chantois, ne vous déplaise.

Vous chantiez ? j’en suis fort aise.

Et bien, dansez maintenant.

II. § [P124] Le Corbeau et le Renard. § M aistre Corbeau sur un arbre perché,

Tenoit en son bec un fromage.

Maistre Renard par l’odeur alleché

Luy tint à peu prés ce langage :

Et bon jour, Monsieur du Corbeau.

Que vous estes joly ! que vous me semblez beau !

Sans mentir, si vostre ramage

Se rapporte à vostre plumage,

Vous estes le Phenix des hostes de ces bois.

A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joye :

Et pour monstrer sa belle voix,

Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proye.

Le Renard s’en saisit, et dit : Mon bon Monsieur,

Apprenez que tout flateur

Vit aux dépens de celuy qui l’écoute.

Cette leçon vaut bien un fromage sans doute.

Le Corbeau honteux et confus

Jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendroit plus.

III. § [P376] La Grenoüille qui se veut faire § U ne Grenoüille vid un Bœuf,

Qui luy sembla de belle taille.

Elle qui n’estoit pas grosse en tout comme un œuf,

Envieuse s’étend, et s’enfle et se travaille,

Pour égaler l’animal en grosseur ;

Disant : Regardez bien, ma sœur,

Est-ce assez ? Dites-moy ? N’y suis-je point encore ?

Nenny. M’y voicy donc ? Point du tout. M’y voila ?

Vous n’en approchez point. La chetive pecore

S’enfla si bien qu’elle creva.

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus sages :

Tout Bourgeois veut bastir comme les grands Seigneurs ;

Tout petit Prince a des Ambassadeurs :

Tout Marquis veut avoir des Pages.

IV. § [P491] Les deux Mulets. § D eux Mulets cheminoient ; l’un d’avoine chargé :

L’autre portant l’argent de la Gabelle.

Celuy-cy glorieux d’une charge si belle,

N’eût voulu pour beaucoup en estre soulagé.

Il marchoit d’un pas relevé,

Et faisoit sonner sa sonnette :

Quand l’ennemi se presentant,

Comme il en vouloit à l’argent,

Sur le Mulet du fisc une troupe se jette,

Le saisit au frein, et l’arreste.

Le Mulet en se défendant,

Se sent percer de coups, il gemit, il soûpire.

Est-ce donc là, dit-il, ce qu’on m’avoit promis ?

Ce Mulet qui me suit, du danger se retire,

Et moy j’y tombe, et je peris.

Ami, luy dit son camarade,

Il n’est pas toujours bon d’avoir un haut Employ.

Si tu n’avois servi qu’un Meusnier, comme moy,

Tu ne serois pas si malade.

V. § [P346] Le Loup et le Chien. § U n Loup n’avoit que les os et la peau,

Tant les Chiens faisoient bonne garde.

Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau ;

Gras, poli, qui s’estoit fourvoyé par mégarde.

L’attaquer, le mettre en quartiers,

Sire Loup l’eust fait volontiers.

Mais il falloit livrer bataille ;

Et le Mâtin estoit de taille

A se défendre hardiment.

Le Loup donc l’aborde humblement,

Entre en propos, et luy fait compliment

Sur son embonpoint qu’il admire :

Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire,

D’estre aussi gras que moy, luy repartit le Chien.

Quittez les bois, vous ferez bien :

Vos pareils y sont miserables,

Cancres, haires, et pauvres diables,

Dont la condition est de mourir de faim.

Car quoy ? Rien d’assuré ; point de franche lipée ;

Tout à la pointe de l’épée.

Suivez-moy ; vous aurez bien un meilleur destin.

Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?

Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens

Portans bastons, et mendians ;

Flater ceux du logis ; à son Maistre complaire ;

Moyennant quoy vostre salaire

Sera force reliefs de toutes les façons ;

Os de poulets, os de pigeons :

Sans parler de mainte caresse.

Le Loup déjà se forge une felicité

Qui le fait pleurer de tendresse.

Chemin faisant il vid le col du Chien pelé.

Qu’est-ce là, luy dit-il ? Rien. Quoy rien ? Peu de chose.

Mais encor ? Le collier dont je suis attaché

De ce que vous voyez est peut-estre la cause.

Attaché ? dit le Loup, vous ne courez donc pas

Où vous voulez ? Pas toujours ; mais qu’importe ?

Il importe si bien, que de tous vos repas

Je ne veux en aucune sorte ;

Et ne voudrois pas mesme à ce prix un tresor.

Cela dit, Maistre Loup s’enfuit, et court encor.

VI. § [P339 ; cf. P149] La Genisse, la Chevre et la Brebis en societé avec le Lion. § L a Genisse, la Chevre, et leur sœur la Brebis,

Avec un fier Lion, Seigneur du voisinage,

Firent societé, dit-on, au temps jadis,

Et mirent en commun le gain et le dommage.

Dans les lacqs de la Chevre un Cerf se trouva pris.

Vers ses associez aussi-tost elle envoye.

Eux venus, le Lion par ses ongles conta,

Et dit : Nous sommes quatre à partager la proye ;

Puis en autant de parts le Cerf il dépeça :

Prit pour lui la premiere en qualité de Sire ;

Elle doit estre à moy, dit-il ; et la raison,

C’est que je m’appelle Lion,

A cela l’on n’a rien à dire.

La seconde par droit me doit échoir encor :

Ce droit, vous le sçavez, c’est le droit du plus fort.

Comme le plus vaillant je prétens la troisiéme.

Si quelqu’une de vous touche à la quatriéme

Je l’étrangleray tout d’abord.

VII. § [P266] La Besace. § J upiter dit un jour : Que tout ce qui respire

S’en vienne comparoistre aux pieds de ma grandeur.

Si dans son composé quelqu’un trouve à redire,

Il peut le declarer sans peur :

Je mettray remede à la chose.

Venez singe, parlez le premier, et pour cause.

Voyez ces animaux : faites comparaison

De leurs beautez avec les vôtres.

Estes-vous satisfait ? Moy, dit-il, pourquoy non ?

N’ai-je pas quatre pieds aussi-bien que les autres ?

Mon portrait jusqu’icy ne m’a rien reproché.

Mais pour mon frere l’Ours, on ne l’a qu’ébauché.

Jamais, s’il me veut croire, il ne se fera peindre.

L’Ours venant là-dessus, on crut qu’il s’alloit plaindre.

Tant s’en faut ; de sa forme il se loüa tres-fort ;

Glosa sur l’Elephant : dit qu’on pourroit encor

Ajoûter à sa queue, ôter à ses oreilles :

Que c’étoit une masse informe et sans beauté.

L’Elephant estant écouté,

Tout sage qu’il estoit, dit des choses pareilles.

Il jugea qu’à son appetit

Dame Baleine estoit trop grosse.

Dame Fourmi trouva le Ciron trop petit ;

Se croyant pour elle un colosse.

Jupin les renvoya s’estant censurez tous :

Du reste contens d’eux : mais parmy les plus fous

Nôtre espece excella : car tout ce que nous sommes,

Lynx envers nos pareils, et Taupes envers nous,

Nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes.

On se void d’un autre œil qu’on ne void son prochain.

Le Fabricateur souverain

Nous créa Besaciers tous de mesme maniere,

Tant ceux du temps passé que du temps d’aujourd’huy.

Il fit pour nos défauts la poche de derriere,

Et celle de devant pour les défauts d’autruy.

VIII. § [P39] L’Hirondelle et les petits Oyseaux. § U ne Hirondelle en ses voyages

Avoit beaucoup appris. Quiconque a beaucoup veu,

Peut avoir beaucoup retenu.

Celle-cy prévoyoit jusqu’aux moindres orages.

Et devant qu’ils fussent éclos

Les annonçoit aux Matelots.

Il arriva qu’au tems que la chanvre se seme

Elle vid un Manant en couvrir maints sillons.

Ceci ne me plaist pas, dit-elle aux Oysillons,

Je vous plains : Car pour moy, dans ce peril extrême

Je sçauray m’éloigner, ou vivre en quelque coin.

Voyez-vous cette main qui par les airs chemine ?

Un jour viendra qui n’est pas loin,

Que ce qu’elle répand sera vôtre ruine.

De là naîtront engins à vous enveloper,

Et lacets pour vous attraper ;

Enfin mainte et mainte machine

Qui causera dans la saison

Vostre mort ou vostre prison.

Gare la cage ou le chaudron.

C’est pourquoy, leur dit l’Hirondelle,

Mangez ce grain, et croyez-moy.

Les Oyseaux se moquerent d’elle :

Ils trouvoient aux champs trop dequoy.

Quand la cheneviere fut verte,

L’Hirondelle leur dit : Arrachez brin à brin

Ce qu’a produit ce maudit grain ;

Ou soyez seurs de vôtre perte.

Prophete de malheur, babillarde, dit-on,

Le bel employ que tu nous donnes !

Il nous faudroit mille personnes

Pour éplucher tout ce canton.

La chanvre estant tout-à-fait creuë,

L’Hirondelle ajoûta : Cecy ne va pas bien :

Mauvaise graine est tost venuë.

Mais puisque jusqu’icy l’on ne m’a cruë en rien ;

Dés que vous verrez que la terre

Sera couverte, et qu’à leurs bleds

Les gens n’estant plus occupez

Feront aux Oisillons la guerre ;

Quand regingletes et rezeaux

Attraperont petits Oiseaux ;

Ne volez plus de place en place :

Demeurez au logis, ou changez de climat :

Imitez le Canard, la Gruë, et la Becasse.

Mais vous n’estes pas en estat

De passer comme nous les deserts et les ondes,

Ny d’aller chercher d’autres mondes.

C’est pourquoy vous n’avez qu’un party qui soit seur :

C’est de vous renfermer aux trous de quelque mur.

Les Oisillons las de l’entendre,

Se mirent à jazer aussi confusément,

Que faisoient les Troyens quand la pauvre Cassandre

Ouvroit la bouche seulement.

Il en prit aux uns comme aux autres.

Maint oisillon se vit esclave retenu.

Nous n’écoutons d’instincts que ceux qui sont les nôtres,

Et ne croyons le mal que quand il est venu.

IX. § [P352] Le Rat de Ville, et le Rat des Champs. § A utrefois le Rat de ville

Invita le Rat des champs,

D’une façon fort civile,

A des reliefs d’Ortolans.

Sur un Tapis de Turquie

Le couvert se trouva mis.

Je laisse à penser la vie

Que firent ces deux amis.

Le regal fut fort honneste :

Rien ne manquoit au festin ;

Mais quelqu’un troubla la feste

Pendant qu’ils estoient en train.

A la porte de la salle

Ils entendirent du bruit.

Le Rat de ville détale,

Son camarade le suit.

Le bruit cesse, on se retire,

Rat en campagne aussi-tost :

Et le Citadin de dire,

Achevons tout nôtre rost.

C’est assez, dit le Rustique ;

Demain vous viendrez chez moy :

Ce n’est pas que je me pique

De tous vos festins de Roy.

Mais rien ne vient m’interrompre ;

Je mange tout à loisir.

Adieu donc, fy du plaisir

Que la crainte peut corrompre.

X. § [P155] Le Loup et l’Agneau. § L a raison du plus fort est toûjours la meilleure.

Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se desalteroit

Dans le courant d’une onde pure.

Un Loup survient à jeun qui cherchoit avanture,

Et que la faim en ces lieux attiroit.

Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage :

Tu seras châtié de ta temerité.

Sire, répond l’Agneau, que votre Majesté

Ne se mette pas en colere ;

Mais plutost qu’elle considere

Que je me vas desalterant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d’elle ;

Et que par consequent en aucune façon

Je ne puis troubler sa boisson.

Tu la troubles, reprit cette beste cruelle,

Et je sçai que de moy tu médis l’an passé.

Comment l’aurois-je fait si je n’estois pas né ?

Reprit l’Agneau, je tete encor ma mere,

Si ce n’est toy, c’est donc ton frere :

Je n’en ay point. C’est donc quelqu’un des tiens :

Car vous ne m’épargnez guéres,

Vous, vos bergers, et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me vange.

Là-dessus au fond des forests

Le Loup l’emporte, et puis le mange,

Sans autre forme de procés.

XI. § [PØ] L’homme, et son Image. Pour M. L. D. D. L. R. § U n homme qui s’aimoit sans avoir de rivaux,

Passoit dans son esprit pour le plus beau du monde.

Il accusoit toûjours les miroirs d’estre faux,

Vivant plus que content dans son erreur profonde.

Afin de le guérir, le sort officieux

Presentoit par tout à ses yeux

Les Conseillers muets dont se servent nos Dames ;

Miroirs dans les logis, miroirs chez les Marchands,

Miroirs aux poches des galands,

Miroirs aux ceintures des femmes.

Que fait nostre Narcisse ? Il se va confiner

Aux lieux les plus cachez qu’il peut s’imaginer,

N’osant plus des miroirs éprouver l’avanture :

Mais un canal formé par une source pure

Se trouve en ces lieux écartez.

Il s’y void, il se fâche ; et ses yeux irritez

Pensent appercevoir une chimere vaine.

Il fait tout ce qu’il peut pour éviter cette eau.

Mais quoy, le canal est si beau,

Qu’il ne le quitte qu’avec peine.

On voit bien où je veux venir.

Je parle à tous ; et cette erreur extrême

Est un mal que chacun se plaist d’entretenir.

Nostre ame c’est cet Homme amoureux de luy-mesme.

Tant de Miroirs ce sont les sottises d’autruy ;

Miroirs de nos défauts les Peintres legitimes.

Et quant au Canal, c’est celuy

Que chacun sçait, le Livre des Maximes.

XII. § [PØ] Le Dragon à plusieurs testes, et le Dragon à plusieurs queuës. § U n Envoyé du Grand seigneur

Preferoit, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur

Les forces de son Maistre à celles de l’Empire.

Un Alleman se mit à dire :

Nostre Prince a des dépendans

Qui de leur chef sont si puissans,

Que chacun d’eux pourroit soudoyer une armée.

Le Chiaoux homme de sens

Luy dit : Je sçais par renommée

Ce que chaque Electeur peut de monde fournir ;

Et cela me fait souvenir

D’une avanture étrange, et qui pourtant est vraye.

J’estois en un lieu seur, lors que je vis passer

Les cent testes d’une Hydre au travers d’une haye.

Mon sang commence à se glacer,

Et je crois qu’à moins on s’effraye.

Je n’en eus toutefois que la peur sans le mal.

Jamais le corps de l’animal

Ne pût venir vers moy, ni trouver d’ouverture.

Je révais à cette avanture,

Quand un autre Dragon qui n’avoit qu’un seul chef,

Et bien plus d’une queuë à passer se presente.

Me voilà saisi derechef

D’étonnement et d’épouvante.

Ce chef passe, et le corps, et chaque queuë aussi.

Rien ne les empescha ; l’un fit chemin à l’autre.

Je soûtiens qu’il en est ainsi

De vostre Empereur et du nostre.

XIII. § [Cf. P147] Les Voleurs et l’Asne. § P our un Asne enlevé deux voleurs se battoient :

L’un vouloit le garder ; l’autre le vouloit vendre.

Tandis que coups de poing trottoient,

Et que nos champions songeaient à se défendre.

Arrive un troisiéme larron,

Qui saisit Maistre Aliboron.

L’Asne c’est quelquefois une pauvre Province.

Les Voleurs sont tel et tel Prince ;

Comme le Transsilvain, le Turc, et le Hongrois.

Au lieu de deux j’en ay rencontré trois.

Il est assez de cette marchandise,

De nul d’eux n’est souvent la Province conquise.

Un quart Voleur survient qui les accorde net,

En se saisissant du Baudet.

XIV. § [P522] Simonide préservé par les Dieux. § O n ne peut trop loüer trois sortes de personnes ;

Les Dieux, sa Maistresse, et son Roy.

Malherbe le disoit : j’y souscris quant à moy :

Ce sont maximes toujours bonnes.

La loüange chatoüille, et gagne les esprits.

Les faveurs d’une belle en sont souvent le prix.

Voyons comme les Dieux l’ont quelquefois payée.

Simonide avoit entrepris

L’éloge d’un Athlete ; et la chose essayée,

Il trouva son sujet plein de recits tout nuds.

Les parens de l’Athlete estoient gens inconnus,

Son pere un bon Bourgeois ; luy sans autre merite ;

Matiere infertile et petite.

Le Poëte d’abord parla de son Heros.

Aprés en avoir dit ce qu’il en pouvoit dire ;

Il se jette à costé ; se met sur le propos

De Castor et Pollux ; ne manque pas d’ecrire

Que leur exemple estoit aux luteurs glorieux ;

Eleve leurs combats, specifiant les lieux

Où ces freres s’estoient signalez davantage.

Enfin l’éloge de ces Dieux

Faisoit les deux tiers de l’ouvrage.

L’Athlete avoit promis d’en payer un talent :

Mais quand il le vid, le galand

N’en donna que le tiers, et dit fort franchement

Que Castor et Pollux acquitassent le reste.

Faites-vous contenter par ce couple celeste.

Je vous veux traiter cependant.

Venez souper chez moy, nous ferons bonne vie.

Les conviez sont gens choisis,

Mes parens, mes meilleurs amis.

Soyez donc de la compagnie.

Simonide promit. Peut-estre qu’il eut peur

De perdre, outre son dû, le gré de sa loüange.

Il vient, l’on festine, l’on mange.

Chacun estant en belle humeur,

Un domestique accourt, l’avertit qu’à la porte

Deux hommes demandoient à le voir promptement.

Il sort de table, et la cohorte

N’en perd pas un seul coup de dent.

Ces deux hommes estoient les gemeaux de l’éloge.

Tous deux luy rendent grace, et pour prix de ses vers

Ils l’avertissent qu’il déloge,

Et que cette maison va tomber à l’envers.

La prediction fut vraye ;

Un pilier manque ; et le platfonds

Ne trouvant plus rien qui l’estaye,

Tombe sur le festin, brise plats et flacons,

N’en fait pas moins aux Echansons.

Ce ne fut pas le pis ; car pour rendre complete

La vengeance deuë au Poëte,

Une poutre cassa les jambes à l’Athlete,

Et renvoya les conviez

Pour la pluspart estropiez.

La renommée eut soin de publier l’affaire.

Chacun cria miracle ; on doubla le salaire

Que meritoient les vers d’un homme aimé des Dieux.

Il n’estoit fils de bonne mere

Qui les payant à qui mieux mieux,

Pour ses ancestres n’en fist faire.

Je reviens à mon texte, et dis premierement

Qu’on ne sçauroit manquer de loüer largement

Les Dieux et leurs pareils : de plus, que Melpomene

Souvent, sans déroger, trafique de sa peine :

Enfin qu’on doit tenir nostre art en quelque prix.

Les Grands se font honneur dés-lors qu’ils nous font grace.

Jadis l’Olympe et le Parnasse

Estoient freres et bons amis.

XV. § [P60] La mort et le Malheureux. § XVI. § [P60] La mort et le Buscheron. § U n Malheureux appelloit tous les jours

La mort à son secours.

O mort, luy disoit-il, que tu me sembles belle !

Vien viste, vien finir ma fortune cruelle.

La mort crut, en venant, l’obliger en effet.

Elle frappe à sa porte, elle entre, elle se montre.

Que vois-je ! cria-t-il, ostez-moy cet objet ;

Qu’il est hideux ! que sa rencontre

Me cause d’horreur et d’effroy !

N’approche pas, ô mort, ô mort, retire-toy.

Mecenas fut un galand homme :

Il a dit quelque part : Qu’on me rende impotent,

Cu de jatte, gouteux, manchot, pourveu qu’en somme

Je vive, c’est assez, je suis plus que content.

Ne vien jamais ô mort, on [t]’en dit tout autant.

U n pauvre Bucheron tout couvert de ramée,

Sous le faix du fagot aussi-bien que des ans,

Gemissant et courbé marchoit à pas pesans,

Et tâchoit de gagner sa chaumine enfumée.

Enfin n’en pouvant plus d’effort et de douleur,

Il met bas son fagot, il songe à son malheur.

Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?

En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?

Point de pain quelquefois, et jamais de repos.

Sa femme, ses enfans, les soldats, les imposts,

Le creancier, et la corvée

Luy font d’un mal-heureux la peinture achevée.

Il appelle la mort, elle vient sans tarder ;

Luy demande ce qu’il faut faire.

C’est, dit-il, afin de m’aider

A recharger ce bois ; tu ne tarderas guéres.

Le trépas vient tout guérir ;

Mais ne bougeons d’où nous sommes.

Plûtost souffrir que mourir,

C’est la devise des hommes.

XVII. § [P31] L’Homme entre deux âges, et ses deux Maistresses. § U n homme de moyen âge,

Et tirant sur le grison,

Jugea qu’il étoit saison

De songer au mariage.

Il avoit du contant.

Et partant

Dequoy choisir. Toutes vouloient luy plaire ;

En quoy nostre amoureux ne se pressoit pas tant.

Bien adresser n’est pas petite affaire.

Deux veuves sur son cœur eurent le plus de part ;

L’une encor verte, et l’autre un peu bien mûre ;

Mais qui reparoit par son art

Ce qu’avoit détruit la nature.

Ces deux Veuves en badinant,

En riant, en luy faisant feste,

L’alloient quelquefois testonnant,

C’est-à-dire ajustant sa teste.

La Vieille à tous momens de sa part emportoit

Un peu du poil noir qui restoit,

Afin que son amant en fust plus à sa guise.

La Jeune saccageoit les poils blancs à son tour.

Toutes deux firent tant que nostre teste grise

Demeura sans cheveux, et se douta du tour.

Je vous rends, leur dit-il, mille graces, les Belles,

Qui m’avez si bien tondu ;

J’ai plus gagné que perdu :

Car d’Hymen, point de nouvelles.

Celle que je prendrois voudroit qu’à sa façon

Je vécusse, et non à la mienne.

Il n’est teste chauve qui tienne ;

Je vous suis obligé, Belles, de la leçon.

XVIII. § [P426] Le Renard et la Cicogne. § C ompere le Renard se mit un jour en frais,

Et retint à disner commere la Cicogne.

Le régal fut petit, et sans beaucoup d’apprests ;

Le galand pour toute besogne

Avoit un broüet clair (il vivoit chichement.)

Ce broüet fut par luy servy sur une assiette :

La Cicogne au long bec n’en put attraper miette ;

Et le drôle eut lapé le tout en un moment.

Pour se vanger de cette tromperie,

A quelque temps de là la Cicogne le prie :

Volontiers, luy dit-il, car avec mes amis

Je ne fais point ceremonie.

A l’heure dite il courut au logis

De la Cicogne son hôtesse,

Loüa trés-fort la politesse,

Trouva le disner cuit à point.

Bon appetit sur tout ; Renards n’en manquent point.

Il se rejoüissoit à l’odeur de la viande

Mise en menus morceaux, et qu’il croyoit friande.

On servit pour l’embarrasser

En un vase à long col, et d’étroite embouchure.

Le bec de la Cicogne y pouvoit bien passer,

Mais le museau du Sire estoit d’autre mesure.

Il luy falut à jeun retourner au logis ;

Honteux comme un Renard qu’une Poule auroit pris,

Serrant la queue, et portant bas l’oreille.

Trompeurs, c’est pour vous que j’écris,

Attendez-vous à la pareille.

XIX. § [P211] L’Enfant et le Maistre d’Ecole. § D ans ce recit je pretens faire voir

D’un certain sot la remontrance vaine.

Un jeune enfant dans l’eau se laissa choir,

En badinant sur les bords de la Seine.

Le Ciel permit qu’un saule se trouva

Dont le branchage, aprés Dieu, le sauva.

S’estant pris, dis-je, aux branches de ce saule ;

Par cet endroit passe un Maistre d’école.

L’Enfant luy crie : Au secours, je peris.

Le Magister se tournant à ses cris,

D’un ton fort grave à contre-temps s’avise

De le tancer. Ah le petit baboüin !

Voyez, dit-il, où l’a mis sa sotise !

Et puis prenez de tels fripons le soin.

Que les parens sont malheureux, qu’il faille

Toûjours veiller à semblable canaille !

Qu’ils ont de maux, et que je plains leur sort !

Ayant tout dit, il mit l’enfant à bord.

Je blâme icy plus de gens qu’on ne pense.

Tout babillard, tout censeur, tout pedant,

Se peut connoistre au discours que j’avance :

Chacun des trois fait un peuple fort grand ;

Le Createur en a beny l’engeance.

En toute affaire ils ne font que songer

Aux moyens d’exercer leur langue.

Hé, mon amy, tire-moy de danger :

Tu feras aprés ta harangue.

XX. § [P503] Le Coq et la Perle. § U n jour un Coq détourna

Une Perle qu’il donna

Au beau premier Lapidaire.

Je la crois fine, dit-il,

Mais le moindre grain de mil

Seroit bien mieux mon affaire.

Un ignorant herita

D’un manuscrit qu’il porta

Chez son voisin le Libraire.

Je crois, dit-il, qu’il est bon ;

Mais le moindre ducaton

Seroit bien mieux mon affaire.

XXI. § [P504] Les Frelons, et les Moûches à miel. § À l’œuvre on connoist l’Artisan.

Quelques rayons de miel sans maistre se trouverent.

Des Frelons les reclamerent.

Des Abeilles s’opposant,

Devant certaine Guespe on traduisit la cause.

Il estoit mal-aisé de décider la chose.

Les témoins déposoient qu’autour de ces rayons

Des animaux aîlez bourdonnans, un peu longs,

De couleur fort tannée ; et tels que les Abeilles,

Avoient long-temps paru. Mais quoy, dans les Frelons

Ces enseignes estoient pareilles.

La Guespe ne sçachant que dire à ces raisons,

Fit enqueste nouvelle ; et pour plus de lumiere

Entendit une fourmilliere.

Le point n’en pût estre éclaircy.

De grace, à quoy bon tout cecy ?

Dit une Abeille fort prudente.

Depuis tantost six mois que la cause est pendante,

Nous voicy comme aux premiers jours.

Pendant cela le miel se gaste.

Il est temps desormais que le Juge se haste :

N’a-t-il point assez leché l’Ours ?

Sans tant de contredits, et d’interlocutoires,

Et de fatras, et de grimoires,

Travaillons, les Frelons et nous :

On verra qui sçait faire avec un suc si doux

Des cellules si bien basties.

Le refus des Frelons fit voir

Que cet art passoit leur sçavoir :

Et la Guespe adjugea le miel à leurs parties :

Plust à Dieu qu’on reglast ainsi tous les procez ;

Que des Turcs en cela l’on suivist la methode :

Le simple sens commun nous tiendroit lieu de Code.

Il ne faudroit point tant de frais.

Au lieu qu’on nous mange, on nous gruge ;

On nous mine par des longueurs :

On fait tant à la fin, que l’huistre est pour le Juge,

Les écailles pour les plaideurs.

XXII. § [P70] Le Chesne et le Rozeau. § L e Chesne un jour dit au Rozeau :

Vous avez bien sujet d’accuser la Nature.

Un Roitelet pour vous est un pesant fardeau.

Le moindre vent qui d’aventure

Fait rider la face de l’eau

Vous oblige à baisser la teste :

Cependant que mon front au Caucase pareil,

Non content d’arrester les rayons du soleil,

Brave l’effort de la tempeste.

Tout vous est Aquilon ; tout me semble Zephir.

Encor si vous naissiez à l’abry du feüillage

Dont je couvre le voisinage ;

Vous n’auriez pas tant à souffrir ;

Je vous defendrois de l’orage :

Mais vous naissez le plus souvent

Sur les humides bords des Royaumes du vent.

La Nature envers vous me semble bien injuste.

Vostre compassion, luy répondit l’Arbuste,

Part d’un bon naturel ; mais quittez ce soucy.

Les vents me sont moins qu’à vous redoutables.

Je plie, et ne romps pas. Vous avez jusqu’icy

Contre leurs coups épouvantables

Resisté sans courber le dos :

Mais attendons la fin. Comme il disoit ces mots,

Du bout de l’orizon accourt avec furie

Le plus terrible des enfans

Que le Nort eust porté jusques-là dans ses flancs.

L’Arbre tient bon, le Roseau plie ;

Le vent redouble ses efforts,

Et fait si bien qu’il déracine

Celuy de qui la teste au Ciel estoit voisine,

Et dont les pieds touchoient à l’Empire des Morts.

Livre deuxiéme. §

FABLE I. § [PØ] Contre ceux qui ont le goust difficile. § Q uand j’aurois, en naissant, receu de Calliope

Les dons qu’à ses Amans cette Muse a promis,

Je les consacrerois aux mensonges d’Esope :

Le mensonge et les vers de tout temps sont amis.

Mais je ne me crois pas si cheri du Parnasse,

Que de sçavoir orner toutes ces fictions :

On peut donner du lustre à leurs inventions :

On le peut, je l’essaye, un plus sçavant le fasse.

Cependant jusqu’icy d’un langage nouveau

J’ay fait parler le Loup, et répondre l’Agneau.

J’ay passé plus avant ; les Arbres et les Plantes

Sont devenus chez moy creatures parlantes.

Qui ne prendroit cecy pour un enchantement ?

Vraiment, me diront nos Critiques,

Vous parlez magnifiquement

De cinq ou six contes d’enfant.

Censeurs, en voulez-vous qui soient plus authentiques,

Et d’un stile plus haut ? En voicy. Les Troyens,

Après dix ans de guerre, autour de leurs murailles,

Avoient lassé les Grecs, qui, par mille moyens,

Par mille assauts, par cent batailles,

N’avoient pû mettre à bout cette fiere Cité :

Quand un cheval de bois par Minerve inventé

D’un rare et nouvel artifice,

Dans ses énormes flancs receut le sage Ulysse,

Le vaillant Diomede, Ajax l’impetueux,

Que ce Colosse monstrueux

Avec leurs escadrons devoit porter dans Troye,

Livrant à leur fureur ses Dieux mesmes en proye.

Stratagême inouï, qui des fabricateurs

Paya la constance et la peine.

C’est assez, me dira quelqu’un de nos Auteurs ;

La periode est longue, il faut reprendre haleine.

Et puis vostre Cheval de bois,

Vos Heros avec leurs Phalanges,

Ce sont des contes plus étranges

Qu’un Renard qui cajole un Corbeau sur sa voix.

De plus il vous sied mal d’écrire en si haut stile.

Et bien, baissons d’un ton. La jalouse Amarille

Songeoit à son Alcippe, et croyoit de ses soins

N’avoir que ses Moutons et son Chien pour témoins.

Tircis qui l’apperceut, se glisse entre des Saules,

Il entend la Bergere adressant ces paroles

Au doux Zephire, et le priant

De les porter à son Amant.

Je vous arreste à cette rime,

Dira mon Censeur à l’instant.

Je ne la tiens pas legitime,

Ni d’une assez grande vertu.

Remettez, pour le mieux, ces deux vers à la fonte.

Maudit Censeur, te tairas-tu ?

Ne sçaurois-je achever mon conte ?

C’est un dessein tres-dangereux

Que d’entreprendre de te plaire.

Les delicats sont malheureux ;

Rien ne sçauroit les satisfaire.

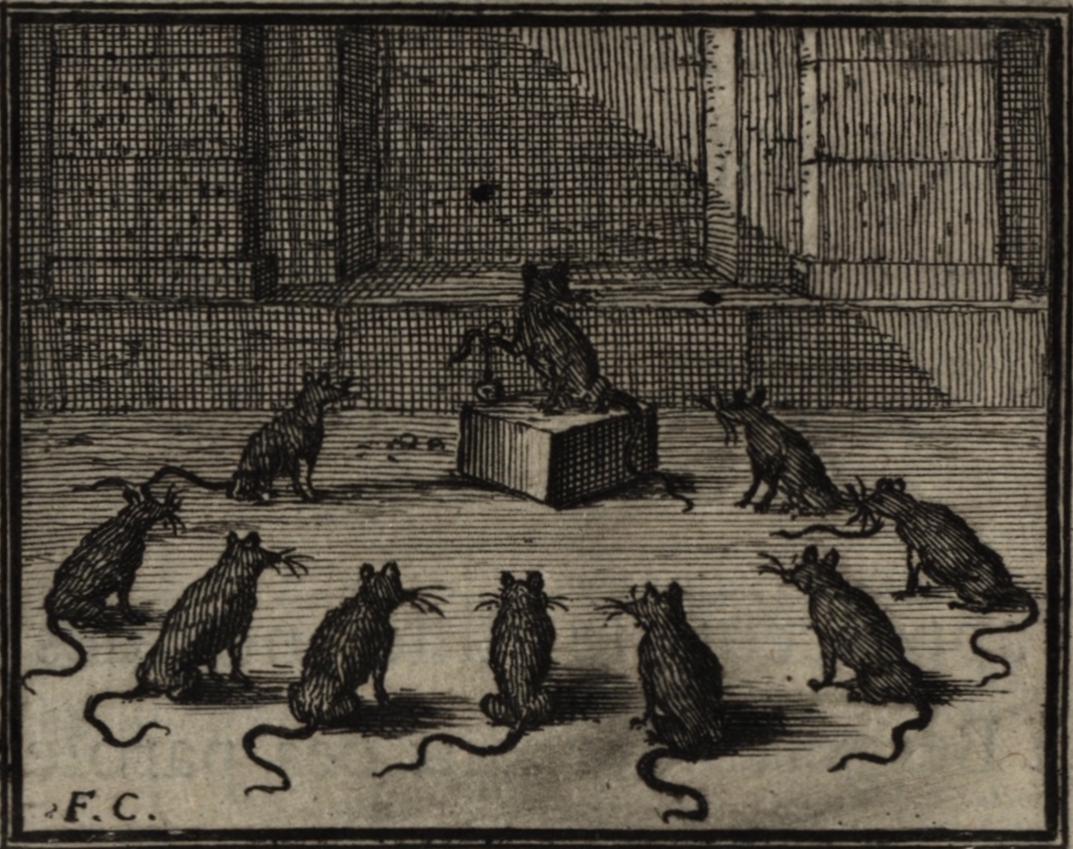

II. § [P613] Conseil tenu par les Rats. § U n Chat nommé Rodilardus,

Faisoit de Rats telle déconfiture,

Que l’on n’en voyoit presque plus,

Tant il en avoit mis dedans la sepulture.

Le peu qu’il en restoit n’osant quitter son trou,

Ne trouvoit à manger que le quart de son sou ;

Et Rodilard passoit chez la gent miserable,

Non pour un Chat, mais pour un Diable.

Or un jour qu’au haut et au loin

Le galand alla chercher femme ;

Pendant tout le sabat qu’il fit avec sa Dame,

Le demeurant des Rats tint Chapitre en un coin

Sur la necessité presente.

Dés l’abord leur Doyen, personne fort prudente,

Opina qu’il faloit, et plustost que plus tard,

Attacher un grelot au cou de Rodilard ;

Qu’ainsi quand il iroit en guerre,

De sa marche avertis ils s’enfuiroient sous terre.

Qu’il n’y sçavoit que ce moyen.

Chacun fut de l’avis de Monsieur le Doyen,

Chose ne leur parut à tous plus salutaire.

La difficulté fut d’attacher le grelot.

L’un dit : Je n’y vas point, je ne suis pas si sot :

L’autre, Je ne sçaurois. Si bien que sans rien faire

On se quitta. J’ay maints Chapitres vûs,

Qui pour neant se sont ainsi tenus ;

Chapitres, non de Rats, mais Chapitres de Moines,

Voire Chapitres de Chanoines.

Ne faut-il que deliberer ?

La Cour en Conseillers foisonne ;

Est-il besoin d’executer ?

L’on ne rencontre plus personne.

III. § [P474] Le Loup plaidant contre le Renard pardevant le Singe. § U n Loup disoit que l’on l’avoit volé.

Un Renard son voisin, d’assez mauvaise vie,

Pour ce pretendu vol par luy fut appellé.

Devant le Singe il fut plaidé,

Non point par Avocats, mais par chaque Partie.

Themis n’avoit point travaillé,

De memoire de Singe, à fait plus embroüillé.

Le Magistrat suoit en son lit de Justice.

Aprés qu’on eut bien contesté,

Repliqué, crié, tempesté,

Le Juge instruit de leur malice,

Leur dit : Je vous connois de long-temps, mes amis ;

Et tous deux vous payrez l’amende :

Car toy, Loup, tu te plains, quoiqu’on ne t’ait rien pris ;

Et toy, Renard, as pris ce que l’on te demande.

Le Juge pretendoit qu’à tort et à travers

On ne sçauroit manquer condamnant un pervers.

IV. § [P485] Les deux Taureaux et une Grenoüille. § D eux Taureaux combattoient à qui possederoit

Une Genisse avec l’empire.

Une Grenoüille en soûpiroit.

Qu’avez-vous, se mit à luy dire

Quelqu’un du peuple croassant.

Et ne voyez-vous pas, dit-elle,

Que la fin de cette querelle

Sera l’exil de l’un ; que l’autre le chassant,

Le fera renoncer aux campagnes fleuries ?

Il ne regnera plus sur l’herbe des prairies,

Viendra dans nos marais regner sur les roseaux ;

Et nous foulant aux pieds jusques au fond des eaux,

Tantost l’une, et puis l’autre ; il faudra qu’on patisse

Du combat qu’a causé madame la Genisse.

Cette crainte estoit de bon sens.

L’un des Taureaux en leur demeure

S’alla cacher à leurs dépens,

Il en écrasoit vingt par heure.

Helas ! on voit que de tout temps

Les petits ont pati des sottises des grands.

V. § [P172] La Chauvesouris et les deux Belettes. § U ne Chauvesouris donna teste baissée

Dans un nid de Belette ; et sitost qu’elle y fut,

L’autre envers les Souris de long-temps courroucée,

Pour la devorer accourut.

Quoy ? vous osez, dit-elle, à mes yeux vous produire,

Aprés que vostre race a tâché de me nuire ?

N’estes-vous pas Souris ? Parlez sans fiction.

Ouy vous l’estes, ou bien je ne suis pas Belette.

Pardonnez-moy, dit la pauvrette,

Ce n’est pas ma profession.

Moy Souris ! des méchans vous ont dit ces nouvelles.

Grace à l’Auteur de l’Univers,

Je suis Oyseau ; voyez mes aisles :

Vive la gent qui fend les airs.

Sa raison plut et sembla bonne.

Elle fait si bien qu’on luy donne

Liberté de se retirer.

Deux jours aprés nostre étourdie

Aveuglément va se fourrer

Chez une autre Belette aux Oyseaux ennemie.

La voila derechef en danger de sa vie.

La Dame du logis, avec son long museau,

S’en alloit la croquer en qualité d’Oyseau,

Quand elle protesta qu’on lui faisoit outrage.

Moy pour telle passer ? vous n’y regardez pas.

Qui fait l’Oyseau ? c’est le plumage.

Je suis Souris ; vivent les Rats.

Jupiter confonde les Chats.

Par cette adroite repartie

Elle sauva deux fois sa vie.

Plusieurs se sont trouvez qui d’écharpe changeans,

Aux dangers, ainsi qu’elle, ont souvent fait la figue.

Le Sage dit, selon les gens,

Vive le Roi, vive la Ligue.

VI. § [P276] L’Oyseau blessé d’une fléche. § M ortellement atteint d’une fléche empennée,

Un Oyseau déploroit sa triste destinée.

Et disoit en souffrant un surcroist de douleur,

Faut-il contribuer à son propre malheur ?

Cruels humains, vous tirez de nos aîles

De quoy faire voler ces machines mortelles ;

Mais ne vous mocquez point, engeance sans pitié :

Souvent il vous arrive un sort comme le nostre.

Des enfans de Japet toûjours une moitié

Fournira des armes à l’autre.

VII. § [P480] La Lice et sa Compagne. § U ne Lice estant sur son terme,

Et ne sçachant où mettre un fardeau si pressant,

Fait si bien qu’à la fin sa Compagne consent,

De luy prêter sa hute, où la Lice s’enferme.

Au bout de quelque temps sa Compagne revient.

La Lice luy demande encore une quinzaine.

Ses petits ne marchoient, disoit-elle, qu’à peine.

Pour faire court, elle l’obtient.

Ce second terme échû, l’autre luy redemande

Sa maison, sa chambre, son lit.

La Lice cette fois montre les dents, et dit :

Je suis prête à sortir avec toute ma bande,

Si vous pouvez nous mettre hors.

Ses enfans étoient déja forts.

Ce qu’on donne aux méchans, toûjours on le regrette.

Pour tirer d’eux ce qu’on leur prête,

Il faut que l’on en vienne aux coups ;

Il faut plaider, il faut combattre.

Laissez-leur prendre un pied chez vous,

Ils en auront bien-tôt pris quatre.

VIII. § [P3] L’Aigle et l’Escarbot. § L ’Aigle donnoit la chasse à Maître Jean Lapin,

Qui droit à son terrier s’enfuyoit au plus vîte.

Le trou de l’Escarbot se rencontre en chemin.

Je laisse à penser si ce gîte

Estoit seur ; mais où mieux ? Jean Lapin s’y blotit.

L’Aigle fondant sur luy nonobstant cet azile,

L’Escarbot intercede et dit :

Princesse des Oyseaux, il vous est fort facile

D’enlever malgré moy ce pauvre malheureux :

Mais ne me faites pas cet affront, je vous prie :

Et puisque Jean Lapin vous demande la vie,

Donnez-la luy de grace, ou l’ôtez à tous deux :

C’est mon voisin, c’est mon compere.

L’Oyseau de Jupiter, sans répondre un seul mot,

Choque de l’aîle l’Escarbot,

L’étourdit, l’oblige à se taire ;

Enleve Jean Lapin. L’Escarbot indigné

Vole au nid de l’Oyseau, fracasse en son absence

Ses œufs, ses tendres œufs, sa plus douce esperance :

Pas un seul ne fut épargné.

L’Aigle estant de retour, et voyant ce ménage,

Remplit le Ciel de cris, et pour comble de rage,

Ne sçait sur qui venger le tort qu’elle a souffert.

Elle gemit en vain, sa plainte au vent se perd.

Il falut pour cet an vivre en mere affligée.

L’an suivant elle mit son nid en lieu plus haut.

L’Escarbot prend son temps, fait faire aux œufs le saut :

La mort de Jean Lapin derechef est vangée.

Ce second deüil fut tel que l’echo de ces bois

N’en dormit de plus de six mois.

L’Oyseau qui porte Ganimede,

Du Monarque des Dieux enfin implore l’aide ;

Dépose en son giron ses œufs, et croit qu’en paix

Ils seront dans ce lieu, que pour ses interests

Jupiter se verra contraint de les défendre.

Hardy qui les iroit là prendre.

Aussi ne les y prit-on pas.

Leur ennemi changea de note,

Sur la robe du Dieu fit tomber une crote :

Le Dieu la secoüant jetta les œufs à bas.

Quand l’Aigle sçut l’inadvertance,

Elle menaça Jupiter

D’abandonner sa Cour, d’aller vivre au desert :

Avec mainte autre extravagance.

Le pauvre Jupiter se tut.

Devant son Tribunal l’Escarbot comparut,

Fit sa plainte, et conta l’affaire.

On fit entendre à l’Aigle enfin qu’elle avoit tort.

Mais les deux ennemis ne voulant point d’accord,

Le Monarque des Dieux s’avisa, pour bien faire,

De transporter le temps où l’Aigle fait l’amour,

En une autre saison, quand la race Escarbote

Est en quartier d’hyver, et comme la Marmote

Se cache et ne voit point le jour.

IX. § [P255] Le Lion et le Moucheron. § V a-t-en chetif insecte, excrement de la terre.

C’est en ces mots que le Lion

Parloit un jour au Moûcheron.

L’autre luy declara la guerre.

Penses-tu, luy dit-il, que ton titre de Roy

Me fasse peur, ny me soucie ?

Un bœuf est plus puissant que toy ;

Je le meine à ma fantaisie.

A peine il achevoit ces mots,

Que luy-même il sonna la charge,

Fut le Trompette et le Heros.

Dans l’abord il se met au large ;

Puis prend son temps, fond sur le cou

Du Lion qu’il rend presque fou.

Le quadrupede écume, et son œil étincelle ;

Il rugit, on se cache, on tremble à l’environ :

Et cette alarme universelle

Est l’ouvrage d’un Moûcheron.

Un avorton de Moûche en cent lieux le harcelle,

Tantost picque l’échine, et tantost le museau,

Tantost entre au fond du nazeau.

La rage alors se trouve à son faîte montée.

L’invisible ennemy triomphe, et rit de voir

Qu’il n’est griffe ny dent en la beste irritée,

Qui de la mettre en sang ne fasse son devoir.

Le malheureux Lion se déchire luy-mesme,

Fait resonner sa queue à l’entour de ses flancs,

Bat l’air qui n’en peut mais ; et sa fureur extrême

Le fatigue, l’abbat : le voilà sur les dents.

L’insecte du combat se retire avec gloire :

Comme il sonna la charge, il sonne la victoire ;

Va par tout l’annoncer ; et rencontre en chemin

L’embuscade d’une araignée.

Il y rencontre aussi sa fin.

Quelle chose par là nous peut estre enseignée ?

J’en vois deux, dont l’une est qu’entre nos ennemis,

Les plus à craindre sont souvent les plus petits ;

L’autre, qu’aux grands perils tel a pû se soustraire,

Qui perit pour la moindre affaire.

X. § [P180] L’Asne chargé d’éponges, et l’Asne chargé de sel. § U n Asnier, son Sceptre à la main,

Menoit en Empereur Romain

Deux Coursiers à longues oreilles.

L’un d’éponges chargé marchoit comme un Courier ;

Et l’autre se faisant prier

Portoit, comme on dit, les bouteilles.

Sa charge estoit de sel. Nos gaillards pelerins

Par monts, par vaux, et par chemins

Au gué d’une riviere à la fin arriverent,

Et fort empêchez se trouverent.

L’Asnier, qui tous les jours traversoit ce gué-là,

Sur l’Asne à l’éponge monta,

Chassant devant luy l’autre beste,

Qui voulant en faire à sa teste

Dans un trou se precipita,

Revint sur l’eau, puis échapa :

Car au bout de quelques nagées

Tout son sel se fondit si bien,

Que le Baudet ne sentit rien

Sur ses épaules soulagées.

Camarade Epongier prit exemple sur luy,

Comme un Mouton qui va dessus la foy d’autruy.

Voilà mon Asne à l’eau, jusqu’au col il se plonge

Luy, le Conducteur, et l’Eponge.

Tous trois beurent d’autant ; l’Asnier et le Grifon

Firent à l’éponge raison.

Celle-cy devint si pesante,

Et de tant d’eau s’emplit d’abord,

Que l’Asne succombant ne pût gagner le bord.

L’Asnier l’embrassoit dans l’attente

D’une prompte et certaine mort.

Quelqu’un vint au secours : qui ce fut, il n’importe ;

C’est assez qu’on ait veu par là qu’il ne faut point

Agir chacun de mesme sorte.

J’en voulois venir à ce point.

XI. § [P150] Le Lion et le Rat. § XII. § [P235] La Colombe et la Fourmy. § I l faut autant qu’on peut obliger tout le monde.

On a souvent besoin d’un plus petit que soy.

De cette verité deux Fables feront foy,

Tant la chose en preuves abonde.

Entre les pattes d’un Lion,

Un Rat sortit de terre assez à l’étourdie.

Le Roy des animaux en cette occasion

Montra ce qu’il estoit, et luy donna la vie.

Ce bienfait ne fut pas perdu.

Quelqu’un auroit-il jamais crû

Qu’un Lion d’un Rat eût affaire ?

Cependant il avint qu’au sortir des forests,

Ce Lion fut pris dans des rets,

Dont ses rugissemens ne le pûrent défaire.

Sire Rat accourut ; et fit tant par ses dents,

Qu’une maille rongée emporta tout l’ouvrage.

Patience et longueur de temps

Font plus que force ny que rage.

L ’autre exemple est tiré d’animaux plus petits.

Le long d’un clair ruisseau beuvoit une Colombe :

Quand sur l’eau se panchant une Fourmy y tombe.

Et dans cet Ocean l’on eust vû la Fourmy

S’efforcer, mais en vain, de regagner la rive.

La Colombe aussi-tost usa de charité.

Un brin d’herbe dans l’eau par elle estant jetté,

Ce fut un promontoire où la Fourmy arrive.

Elle se sauve ; et là-dessus

Passe un certain Croquant qui marchoit les pieds nus.

Ce Croquant par hazard avoit une arbaleste.

Dès qu’il void l’Oiseau de Venus

Il le croit en son pot, et déjà luy fait feste.

Tandis qu’à le tuer mon Villageois s’appreste,

La Fourmy le picque au talon.

Le Vilain retourne la teste.

La Colombe l’entend, part, et tire de long.

Le souper du Croquant avec elle s’envole :

Point de Pigeon pour une obole.

XIII. § [P40] L’Astrologue qui se laisse tomber dans un puits. § U n Astrologue un jour se laissa choir

Au fonds d’un puits. On luy dit : Pauvre beste,

Tandis qu’à peine à tes pieds tu peux voir,

Penses-tu lire au-dessus de ta teste ?

Cette avanture en soy, sans aller plus avant,

Peut servir de leçon à la pluspart des hommes.

Parmi ce que de gens sur la terre nous sommes,

Il en est peu qui fort souvent

Ne se plaisent d’entendre dire,

Qu’au Livre du Destin les mortels peuvent lire.

Mais ce Livre qu’Homere et les siens ont chanté,

Qu’est-ce que le hazard parmi l’Antiquité ?

Et parmi nous la Providence ?

Or du hazard il n’est point de science.

S’il en estoit, on auroit tort

De l’appeller hazard, ni fortune, ni sort,

Toutes choses trés-incertaines.

Quant aux volontez souveraines

De celuy qui fait tout, et rien qu’avec dessein,

Qui les sçait que luy seul ? Comment lire en son sein ?

Auroit-il imprimé sur le front des étoiles

Ce que la nuit des temps enferme dans ses voiles ?

A quelle utilité, pour exercer l’esprit

De ceux qui de la Sphere et du Globe ont écrit ?

Pour nous faire éviter des maux inévitables ?

Nous rendre dans les biens de plaisirs incapables ?

Et causant du dégoust pour ces biens prévenus,

Les convertir en maux devant qu’ils soient venus ?

C’est erreur, ou plutost c’est crime de le croire.

Le Firmament se meut ; les Astres font leur cours ;

Le Soleil nous luit tous les jours ;

Tous les jours sa clarté succede à l’ombre noire ;

Sans que nous en puissions autre chose inferer

Que la necessité de luire et d’éclairer,

D’amener les saisons, de meurir les semences,

De verser sur les corps certaines influences.

Du reste, en quoy répond au sort toujours divers

Ce train toujours égal dont marche l’Univers ?

Charlatans, faiseurs d’horoscope,

Quittez les Cours des Princes de l’Europe.

Emmenez avec vous les souffleurs tout d’un temps.

Vous ne meritez pas plus de foy que ces gens.

Je m’emporte un peu trop ; revenons à l’histoire

De ce Speculateur, qui fut contraint de boire.

Outre la vanité de son art mensonger,

C’est l’image de ceux qui baaillent aux chimeres,

Cependant qu’ils sont en danger,

Soit pour eux, soit pour leurs affaires.

XIV. § [P138] Le Lievre et les Grenoüilles. § U n Lievre en son giste songeoit,

(Car que faire en un giste, à moins que l’on ne songe ?)

Dans un profond ennuy ce Lievre se plongeoit :

Cet animal est triste, et la crainte le ronge.

Les gens de naturel peureux

Sont, disoit-il, bien malheureux.

Ils ne sçauroient manger morceau qui leur profite.

Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers.

Voilà comme je vis : cette crainte maudite

M’empesche de dormir, sinon les yeux ouverts.

Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.

Et la peur se corrige-t-elle ?

Je croy mesme qu’en bonne foy

Les hommes ont peur comme moy.

Ainsi raisonnoit nostre Lievre,

Et cependant faisoit le guet.

Il estoit douteux, inquiet :

Un souffle, une ombre, un rien, tout luy donnoit la fiévre.

Le melancolique animal

En rêvant à cette matiere,

Entend un leger bruit : ce luy fut un signal

Pour s’enfuïr devers sa taniere.

Il s’en alla passer sur le bord d’un Estang.

Grenoüilles aussi-tost de sauter dans les ondes,

Grenoüilles de rentrer en leurs grottes profondes.

Oh, dit-il, j’en fais faire autant

Qu’on m’en fait faire ! ma presence

Effraye aussi les gens, je mets l’alarme au camp !

Et d’où me vient cette vaillance ?

Comment des animaux qui tremblent devant moy !

Je suis donc un foudre de guerre.

Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre,

Qui ne puisse trouver un plus poltron que soy.

XV. § [P671] Le Coq et le Renard. § S ur la branche d’un arbre estoit en sentinelle

Un vieux Coq adroit et matois.

Frere, dit un Renard adoucissant sa voix,

Nous ne sommes plus en querelle :

Paix generale à cette fois.

Je viens te l’annoncer ; descends que je t’embrasse.

Ne me retarde point de grace :

Je dois faire aujourd’huy vingt postes sans manquer.

Les tiens et toy pouvez vaquer

Sans nulle crainte à vos affaires ;

Nous vous y servirons en freres.

Faites-en les feux dés ce soir.

Et cependant vien recevoir

Le baiser d’amour fraternelle.

Ami, reprit le Coq, je ne pouvois jamais

Apprendre une plus douce et meilleure nouvelle,

Que celle

De cette paix.

Et ce m’est une double joye

De la tenir de toy. Je voy deux Levriers,

Qui, je m’assure, sont couriers,

Que pour ce sujet on envoye.

Ils vont viste, et seront dans un moment à nous.

Je descends ; nous pourrons nous entrebaiser tous.

Adieu, dit le Renard, ma traite est longue à faire.

Nous nous réjouïrons du succès de l’affaire

Une autre fois. Le galand aussi-tost

Tire ses gregues, gagne au haut,

Mal-content de son stratagême ;

Et nostre vieux Coq en soy-mesme

Se mit à rire de sa peur :

Car c’est double plaisir de tromper le trompeur.

XVI. § [P2] Le Corbeau voulant imiter l’Aigle. § L ’Oyseau de Jupiter enlevant un Mouton,

Un Corbeau témoin de l’affaire,

Et plus foible de reins, mais non pas moins glouton,

En voulut sur l’heure autant faire.

Il tourne à l’entour du troupeau ;

Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau,

Un vray Mouton de sacrifice.

On l’avoit reservé pour la bouche des Dieux.

Gaillard Corbeau disoit, en le couvrant des yeux,

Je ne sçay qui fut ta nourrice ;

Mais ton corps me paroist en merveilleux état :

Tu me serviras de pâture.

Sur l’animal beslant, à ces mots, il s’abat.

La Moutonniere creature

Pesoit plus qu’un fromage ; outre que sa toison

Estoit d’une épaisseur extrême,

Et meslée à peu prés de la mesme façon

Que la barbe de Polipheme.

Elle empestra si bien les serres du Corbeau,

Que le pauvre animal ne put faire retraite ;

Le Berger vient, le prend, l’encage bien et beau ;

Le donne à ses enfans pour servir d’amusette.

Il faut se mesurer, la consequence est nette.

Mal prend aux Volereaux de faire les Voleurs

L’exemple est un dangereux leure.

Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands Seigneurs,

Où la Guespe a passé, le Mouscheron demeure.

XViI. § [P509] Le Paon se plaignant à Junon. § L e Paon se plaignoit à Junon :

Deesse, disoit-il, ce n’est pas sans raison

Que je me plains, que je murmure ;

Le chant dont vous m’avez fait don

Déplaist à toute la Nature :

Au lieu qu’un Rossignol, chetive creature,

Forme des sons aussi doux qu’éclatans ;

Est luy seul l’honneur du Printemps.

Junon répondit en colere :

Oyseau jaloux, et qui devrois te taire,

Est-ce à toy d’envier la voix du Rossignol ?

Toy que l’on voit porter à l’entour de ton col

Un arc-en-ciel nué de cent sortes de soyes,

Qui te panades, qui déployes

Une si riche queuë, et qui semble à nos yeux

La Boutique d’un Lapidaire ?

Est-il quelque oyseau sous les Cieux

Plus que toy capable de plaire ?

Tout animal n’a pas toutes proprietez ;

Nous vous avons donné diverses qualitez,

Les uns ont la grandeur et la force en partage ;

Le Faucon est leger, l’Aigle plein de courage ;

Le Corbeau sert pour le présage ;

La Corneille avertit des malheurs à venir ;

Tous sont contens de leur ramage.

Cesse donc de te plaindre, ou bien, pour te punir,

Je t’osteray ton plumage.

XVIII. § [P50] La Chate metamorphosée en Femme. § U n homme cherissoit éperdument sa Chate ;

Il la trouvoit mignonne, et belle, et delicate ;

Qui miauloit d’un ton fort doux.

Il estoit plus fou que les foux.

Cet Homme donc par prieres, par larmes,

Par sortileges et par charmes,

Fait tant qu’il obtient du destin,

Que sa Chate en un beau matin

Devient femme, et le matin mesme

Maistre sot en fait sa moitié.

Le voilà fou d’amour extrême,

De fou qu’il estoit d’amitié.

Jamais la Dame la plus belle

Ne charma tant son Favory,

Que fait cette épouse nouvelle

Son hypocondre de mary.

Il l’amadouë, elle le flate,

Il n’y trouve plus rien de Chate :

Et poussant l’erreur jusqu’au bout

La croit femme en tout et par tout.

Lors que quelques Souris qui rongeoient de la natte

Troublerent le plaisir des nouveaux mariez.

Aussi-tost la femme est sur pieds :

Elle manqua son avanture.

Souris de revenir, femme d’estre en posture

Pour cette fois elle accourut à point ;

Car ayant changé de figure

Les Souris ne la craignoient point.

Ce luy fut toûjours une amorce,

Tant le naturel a de force,

Il se mocque de tout, certain âge accomply.

Le vase est imbibé, l’étoffe a pris son ply.

En vain de son train ordinaire

On le veut desaccoûtumer.

Quelque chose qu’on puisse faire,

On ne sçauroit le reformer.

Coups de fourche ny d’étrivieres

Ne luy font changer de manieres ;

Et, fussiez-vous embastonnez,

Jamais vous n’en serez les maistres.

Qu’on luy ferme la porte au nez,

Il reviendra par les fenestres.

XIX. § [P151] Le Lion et l’Asne chassant. § L e Roy des animaux se mit un jour en teste

De giboyer. Il celebroit sa feste.

Le gibier du Lion ce ne sont pas moineaux ;

Mais beaux et bons Sangliers, Daims et Cerfs bons et beaux.

Pour réüssir dans cette affaire,

Il se servit du ministere

De l’Asne à la voix de Stentor.

L’Asne à Messer Lion fit office de Cor.

Le Lion le posta, le couvrit de ramée,

Luy commanda de braire, assuré qu’à ce son

Les moins intimidez fuïroient de leur maison.

Leur troupe n’estoit pas encore accoûtumée

A la tempeste de sa voix :

L’air en retentissoit d’un bruit épouventable :

La frayeur saisissoit les hostes de ces bois.

Tous fuyoient, tous tomboient au piége inévitable

Où les attendoit le Lion.

N’ay-je pas bien servy dans cette occasion ?

Dit l’Asne, en se donnant tout l’honneur de la chasse ;

Oüy, reprit le Lion, c’est bravement crié.

Si je ne connoissois ta personne et ta race,

J’en serois moy-mesme effrayé.

L’Asne s’il eût osé se fût mis en colere,

Encor qu’on le raillast avec juste raison :

Car qui pourroit souffrir un Asne fanfaron ?

Ce n’est pas là leur caractere.

XX. § [P512] Testament expliqué par Esope. § S i ce qu’on dit d’Esope est vray,

C’estoit l’Oracle de la Grece :

Luy seul avoit plus de sagesse

Que tout l’Areopage. En voicy pour essay

Une Histoire des plus gentilles,

Et qui pourra plaire au Lecteur.

Un certain homme avoit trois filles,

Toutes trois de contraire humeur.

Une beuveuse, une coquette,

La troisiéme avare parfaite.

Cet Homme par son Testament

Selon les Loix municipales,

Leur laissa tout son bien par portions égales,

En donnant à leur Mere tant ;

Payable quand chacun d’elles

Ne possederoit plus sa contingente part.

Le Pere mort, les trois femelles

Courent au Testament sans attendre plus tard.

On le lit ; on tâche d’entendre

La volonté du Testateur,

Mais en vain : car comment comprendre

Qu’aussi-tost que chacune sœur

Ne possedera plus sa part hereditaire

Il luy faudra payer sa Mere ?

Ce n’est pas un fort bon moyen

Pour payer, que d’estre sans bien.

Que vouloit donc dire le Pere ?

L’affaire est consultée ; et tous les Avocats

Aprés avoir tourné le cas

En cent et cent mille manieres

Y jettent leur bonnet, se confessent vaincus,

Et conseillent aux heritieres

De partager le bien sans songer au surplus.

Quant à la somme de la veuve,

Voicy, leur dirent-ils, ce que le conseil treuve,

Il faut que chaque sœur se charge par traité

Du tiers payable à volonté.

Si mieux n’aime la Mere en créer une rente

Dés le decés du mort courante.

La chose ainsi reglée, on composa trois lots.

En l’un les maisons de bouteille,

Les buffets dressez sous la treille,

La vaisselle d’argent, les cuvettes, les brocs,

Les magasins de malvoisie,

Les esclaves de bouche, et pour dire en deux mots,

L’attirail de la goinfrerie :

Dans un autre celuy de la coquetterie ;

La maison de la Ville, et les meubles exquis,

Les Eunuques, et les Coëffeuses,

Et les Brodeuses,

Les joyaux, les robes de prix.

Dans le troisiéme lot, les fermes, le ménage,

Les troupeaux, et le pasturage,

Valets et bestes de labeur.

Ces lots faits, on jugea que le sort pourroit faire,

Que peut-estre pas une sœur

N’auroit ce qui luy pourroit plaire.

Ainsi chacune prit son inclination ;

Le tout à l’estimation.

Ce fut dans la ville d’Athenes,

Que cette rencontre arriva.

Petits et grands, tout approuva

Le partage et le choix. Esope seul trouva

Qu’aprés bien du temps et des peines,

Les gens avoient pris justement

Le contrepied du Testament.

Si le défunt vivoit, disoit-il, que l’Attique

Auroit de reproches de luy !

Comment ! ce peuple qui se pique

D’estre le plus subtil des peuples d’aujourd’huy,

A si mal entendu la volonté suprême

D’un testateur ! Ayant ainsi parlé

Il fait le partage luy-mesme,

Et donne à chaque sœur un lot contre son gré.

Rien qui pust estre convenable,

Partant rien aux sœurs d’agreable.

A la Coquette l’attirail,

Qui suit les personnes beuveuses.

La Biberonne eut le bestail

La Ménagere eut les coëffeuses.

Tel fut l’avis du Phrygien ;

Alleguant qu’il n’estoit moyen

Plus seur pour obliger ces fille

A se défaire de leur bien.

Qu’elles se mariroient dans les bonnes familles,

Quand on leur verroit de l’argent :

Pairoient leur Mere tout contant ;

Ne possederoient plus les effets de leur Pere ;

Ce que disoit le Testament.

Le peuple s’étonna comme il se pouvoit faire

Qu’un homme seul eust plus de sens

Qu’une multitude de gens.

Livre troisiéme. §

FABLE I. § [P721] Le Meusnier, son Fils, et l’Asne. A. M. D. M. § L ’Invention des Arts estant un droit d’aînesse,

Nous devons l’Apologue à l’ancienne Grece.

Mais ce champ ne se peut tellement moissonner,

Que les derniers venus n’y trouvent à glaner.

La feinte est un païs plein de terres desertes.

Tous les jours nos Auteurs y font des découvertes.

Je t’en veux dire un trait assez bien inventé.

Autrefois à Racan Malherbe l’a conté.

Ces deux rivaux d’Horace, heritiers de sa Lyre,

Disciples d’Apollon, nos Maistres pour mieux dire,

Se rencontrant un jour tout seuls et sans témoins ;

(Comme ils se confioient leurs pensers et leurs soins)

Racan commence ainsi : Dites-moy, je vous prie,

Vous qui devez sçavoir les choses de la vie,

Qui par tous ses degrez avez déja passé,

Et que rien ne doit fuïr en cet âge avancé ;

A quoy me resoudray-je ? Il est temps que j’y pense.

Vous connoissez mon bien, mon talent, ma naissance.

Dois-je dans la Province établir mon sejour ?

Prendre employ dans l’Armée ? Ou bien charge à la Cour ?

Tout au monde est mêlé d’amertume et de charmes.

La guerre a ses douceurs, l’Hymen a ses alarmes.

Si je suivois mon goust, je sçaurois où buter ;

Mais j’ay les miens, la Cour, le peuple à contenter.

Malherbe là-dessus. Contenter tout le monde !

Ecoutez ce recit avant que je réponde.

J’ay lu dans quelque endroit, qu’un Meusnier et son fils,

L’un vieillard, l’autre enfant, non pas des plus petits,

Mais garçon de quinze ans, si j’ay bonne memoire,

Alloient vendre leur Asne un certain jour de foire.

Afin qu’il fût plus frais et de meilleur débit,

On luy lia les pieds, on vous le suspendit ;

Puis cet homme et son fils le portent comme un lustre ;

Pauvres gens, idiots, couple ignorant et rustre.

Le premier qui les vid, de rire s’éclata.

Quelle farce, dit-il, vont joüer ces gens-là ?

Le plus asne des trois n’est pas celuy qu’on pense.

Le Meusnier à ces mots connoist son ignorance.

Il met sur pieds sa beste, et la fait détaler.

L’Asne, qui goustoit fort l’autre façon d’aller

Se plaint en son patois. Le Meusnier n’en a cure.

Il fait monter son fils, il suit, et d’aventure

Passent trois bons Marchands. Cet objet leur déplut.

Le plus vieux au garçon s’écria tant qu’il put :

Oh là oh, descendez, que l’on ne vous le dise,

Jeune homme qui menez Laquais à barbe grise.

C’estoit à vous de suivre, au vieillard de monter.

Messieurs, dit le Meusnier, il vous faut contenter.

L’enfant met pied à terre, et puis le vieillard monte ;

Quand trois filles passant, l’une dit : C’est grand’ honte,

Qu’il faille voir ainsi clocher ce jeune fils ;

Tandis que ce nigaut, comme un Evesque assis,

Fait le veau sur son Asne, et pense estre bien sage.

Il n’est, dit le Meusnier, plus de Veaux à mon âge.

Passez vostre chemin, la fille, et m’en croyez.

Aprés maints quolibets coup sur coup renvoyez,

L’homme crut avoir tort, et mit son fils en croupe.

Au bout de trente pas une troisiéme troupe

Trouve encore à gloser. L’un dit : Ces gens sont fous,

Le Baudet n’en peut plus, il mourra sous leurs coups.

Hé quoy, charger ainsi cette pauvre Bourique !

N’ont-ils point de pitié de leur vieux domestique ?

Sans doute qu’à la Foire ils vont vendre sa peau.

Parbieu, dit le Meusnier, est bien fou du cerveau,

Qui pretend contenter tout le monde et son pere.

Essayons toutefois, si par quelque maniere

Nous en viendrons à bout. Ils descendent tous deux.

L’Asne se prélassant marche seul devant eux.

Un quidan les rencontre, et dit : Est-ce la mode,

Que Baudet aille à l’aise, et Meusnier s’incommode ?

Qui de l’Asne ou du Maistre est fait pour se lasser ?

Je conseille à ces gens de le faire enchasser.

Ils usent leurs souliers, et conservent leur Asne :

Nicolas au rebours ; car quand il va voir Jeanne,

Il monte sur sa beste, et la chanson le dit.

Beau trio de Baudets ! Le Meusnier repartit :

Je suis Asne, il est vray, j’en conviens, je l’avouë ;

Mais que doresnavant on me blâme, on me loüe ;

Qu’on dise quelque chose, ou qu’on ne dise rien ;

J’en veux faire à ma teste. Il le fit, et fit bien.

Quant à vous, suivez Mars, ou l’Amour, ou le Prince ;

Allez, venez, courez, demeurez en Province ;

Prenez femme, Abbaye, Employ, Gouvernement ;

Les gens en parleront, n’en doutez nullement.

II. § [P130] Les Membres et l’Estomach. § J e devois par la Royauté

Avoir commencé mon Ouvrage.

A la voir d’un certain costé,

1 Messer Gaster en est l’image.

S’il a quelque besoin, tout le corps s’en ressent.

De travailler pour luy les membres se lassant,

Chacun d’eux resolut de vivre en Gentil-homme,

Sans rien faire, alleguant l’exemple de Gaster.

Il faudroit, disoient-ils, sans nous qu’il vécust d’air.

Nous suons, nous peinons comme bestes de somme :

Et pour qui ? Pour luy seul ; nous n’en profitons pas :

Nostre soin n’aboutit qu’à fournir ses repas.

Chommons, c’est un métier qu’il veut nous faire apprendre.

Ainsi dit, ainsi fait. Les mains cessent de prendre ;

Les bras d’agir, les jambes de marcher.

Tous dirent à Gaster, qu’il en allast chercher.

Ce leur fut une erreur dont ils se repentirent ;

Bien-tost les pauvres gens tomberent en langueur :

Il ne se forma plus de nouveau sang au cœur :

Chaque membre en souffrit, les forces se perdirent.

Par ce moyen les mutins virent

Que celuy qu’ils croyoient oisif et paresseux,

A l’interest commun contribuoit plus qu’eux.

Cecy peut s’appliquer à la grandeur Royale.

Elle reçoit et donne, et la chose est égale.

Tout travaille pour elle, et reciproquement

Tout tire d’elle l’aliment.

Elle fait subsister l’artisan de ses peines,

Enrichit le Marchand, gage le Magistrat.

Maintient le Laboureur, donne paye au soldat,

Distribuë en cent lieux ses graces souveraines,

Entretient seule tout l’Estat.

Menenius le sceut bien dire.

La Commune s’alloit separer du senat.

Les mécontens disoient qu’il avoit tout l’Empire,

Le pouvoir, les tresors, l’honneur, la dignité ;

Au lieu que tout le mal estoit de leur côté ;

Les tributs, les imposts, les fatigues de guerre.

Le peuple hors des murs estoit déja posté.

La pluspart s’en alloient chercher une autre terre,

Quand Menenius leur fit voir

Qu’ils estoient aux membres semblables ;

Et par cet Apologue insigne entre les Fables,

Les ramena dans leur devoir.

III. § [P451] Le Loup devenu Berger. § U n Loup qui commençoit d’avoir petite part

Aux Brebis de son voisinage,

Crut qu’il faloit s’aider de la peau du Renard,

Et faire un nouveau personnage.

Il s’habille en Berger, endosse un hoqueton,

Fait sa houlette d’un baston ;

Sans oublier la Cornemuse.

Pour pousser jusqu’au bout la ruse,

Il auroit volontiers écrit sur son chapeau,

C’est moy qui suis Guillot Berger de ce troupeau.

Sa personne estant ainsi faite,

Et ses pieds de devant posez sur sa houlette,

Guillot le

2 Sycophante approche

doucement.

Guillot le vray Guillot étendu sur l’herbette,

Dormoit alors profondément.

Son chien dormoit aussi, comme aussi sa musette.

La pluspart des Brebis dormoient pareillement.

L’hypocrite les laissa faire :

Et pour pouvoir mener vers son fort les Brebis,

Il voulut ajoûter la parole aux habits,

Chose qu’il croyoit necessaire.

Mais cela gâta son affaire.

Il ne pût du Pasteur contrefaire la voix.

Le ton dont il parla fit retentir les bois,

Et découvrit tout le mystere.

Chacun se reveille à ce son,

Les Brebis, le Chien, le Garçon.

Le pauvre Loup dans cet esclandre,

Empêché par son hoqueton,

Ne pût ny fuïr ny se défendre.

Toûjours par quelque endroit fourbes se laissent prendre.

Quiconque est Loup, agisse en Loup ;

C’est le plus certain de beaucoup.

IV. § [P44] Les Grenoüilles qui demandent un Roy. § L es Grenoüilles se lassant

De l’estat Democratique,

Par leurs clameurs firent tant

Que Jupin les soûmit au pouvoir Monarchique.

Il leur tomba du Ciel un Roy tout pacifique :

Ce Roy fit toutefois un tel bruit en tombant,

Que la gent marécageuse,

Gent fort sotte et fort peureuse,

S’alla cacher sous les eaux,

Dans les joncs, dans les roseaux,

Dans les trous du marécage,

Sans oser de long-temps regarder au visage

Celuy qu’elles croyoient estre un geant nouveau ;

Or c’estoit un soliveau,

De qui la gravité fit peur à la premiere,

Qui de le voir s’avanturant

Osa bien quitter sa taniere.

Elle approcha, mais en tremblant.

Une autre la suivit, une autre en fit autant,

Il en vint une fourmilliere ;

Et leur troupe à la fin se rendit familiere

Jusqu’à sauter sur l’épaule du Roy.

Le bon Sire le souffre, et se tient toûjours coy.

Jupin en a bien-tost la cervelle rompuë.

Donnez-nous, dit ce peuple, un Roy qui se remuë.

Le Monarque des Dieux leur envoye une Gruë,

Qui les croque, qui les tuë,

Qui les gobe à son plaisir ;

Et Grenoüilles de se plaindre ;

Et Jupin de leur dire : Et quoy ! vostre desir

A ses loix croit-il nous astraindre ?

Vous avez dû premierement

Garder vostre Gouvernement ;

Mais ne l’ayant pas fait, il vous devoit suffire

Que vostre premier Roy fust debonnaire et doux :

De celuy-cy contentez-vous,

De peur d’en rencontrer un pire.

V. § [P9] Le Renard et le Bouc. § C apitaine Renard alloit de compagnie

Avec son amy Bouc des plus haut encornez.

Celuy-cy ne voyoit pas plus loin que son nez.

L’autre estoit passé maistre en fait de tromperie.

La soif les obligea de descendre en un puits.

Là chacun d’eux se desaltere.

Après qu’abondamment tous deux en eurent pris,

Le Renard dit au Bouc : Que ferons-nous compere ?

Ce n’est pas tout de boire ; il faut sortir d’icy.

Leve tes pieds en haut, et tes cornes aussi :

Mets-les contre le mur. Le long de ton eschine

Je grimperay premierement :

Puis sur tes cornes m’élevant,

A l’aide de cette machine

De ce lieu-cy je sortiray,

Aprés quoy je t’en tireray.

Par ma barbe, dit l’autre, il est bon ; et je louë

Les gens bien sensez comme toy.

Je n’aurois jamais quant à moy

Trouvé ce secret, je l’avouë.

Le Renard sort du puits, laisse son compagnon,

Et vous luy fait un beau sermon

Pour l’exhorter à patience.

Si le Ciel t’eust, dit-il, donné par excellence

Autant de jugement que de barbe au menton,

Tu n’aurois pas à la legere

Descendu dans ce puits. Or adieu, j’en suis hors :

Tasche de t’en tirer, et fais tous tes efforts ;

Car pour moy, j’ay certaine affaire,

Qui ne me permet pas d’arrester en chemin.

En toute chose il faut considerer la fin.

VI. § [P488] L’Aigle, la Laye, et la Chate. § L ’Aigle avoit ses petits au haut d’un arbre creux

La Laye au pied, la Chate entre les deux :

Et sans s’incommoder, moyennant ce partage

Meres et nourrissons faisoient leur tripotage.

La Chate détruisit par sa fourbe l’accord.

Elle grimpa chez l’Aigle, et luy dit : Nôtre mort,

(Au moins de nos enfans, car c’est tout un aux meres)

Ne tardera possible gueres.

Voyez-vous à nos pieds foüir incessament

Cette maudite Laye, et creuser une mine ?

C’est pour déraciner le chesne asseurément,

Et de nos nourrissons attirer la ruine.

L’arbre tombant ils seront devorez :

Qu’ils s’en tiennent pour assurez.

S’il m’en restoit un seul j’adoucirois ma plainte.

Au partir de ce lieu qu’elle remplit de crainte,

La perfide descend tout droit

A l’endroit

Où la Laye estoit en gesine.

Ma bonne amie et ma voisine,

Luy dit-elle tout bas, je vous donne un avis.

L’Aigle, si vous sortez, fondra sur vos petits :

Obligez-moy de n’en rien dire.

Son couroux tomberoit sur moy.

Dans cette autre famille ayant semé l’effroy,

La Chate en son trou se retire.

L’Aigle n’ose sortir, ny pourvoir aux besoins

De ses petits : La Laye encore moins :

Sottes de ne pas voir que le plus grand des soins

Ce doit estre celuy d’éviter la famine.

A demeurer chez soy l’une et l’autre s’obstine ;

Pour secourir les siens dedans l’occasion :

L’Oyseau Royal en cas de mine,

La Laye en cas d’irruption.

La faim détruisit tout : il ne resta personne

De la gent Marcassine et de la gent Aiglonne,

Qui n’allast de vie à trépas ;

Grand renfort pour Messieurs les Chats.

Que ne sçait point ourdir une langue traîtresse

Par sa pernicieuse adresse ?

Des malheurs qui sont sortis

De la boëte de Pandore,

Celuy qu’à meilleur droit tout l’Univers abhorre,

C’est la fourbe à mon avis.

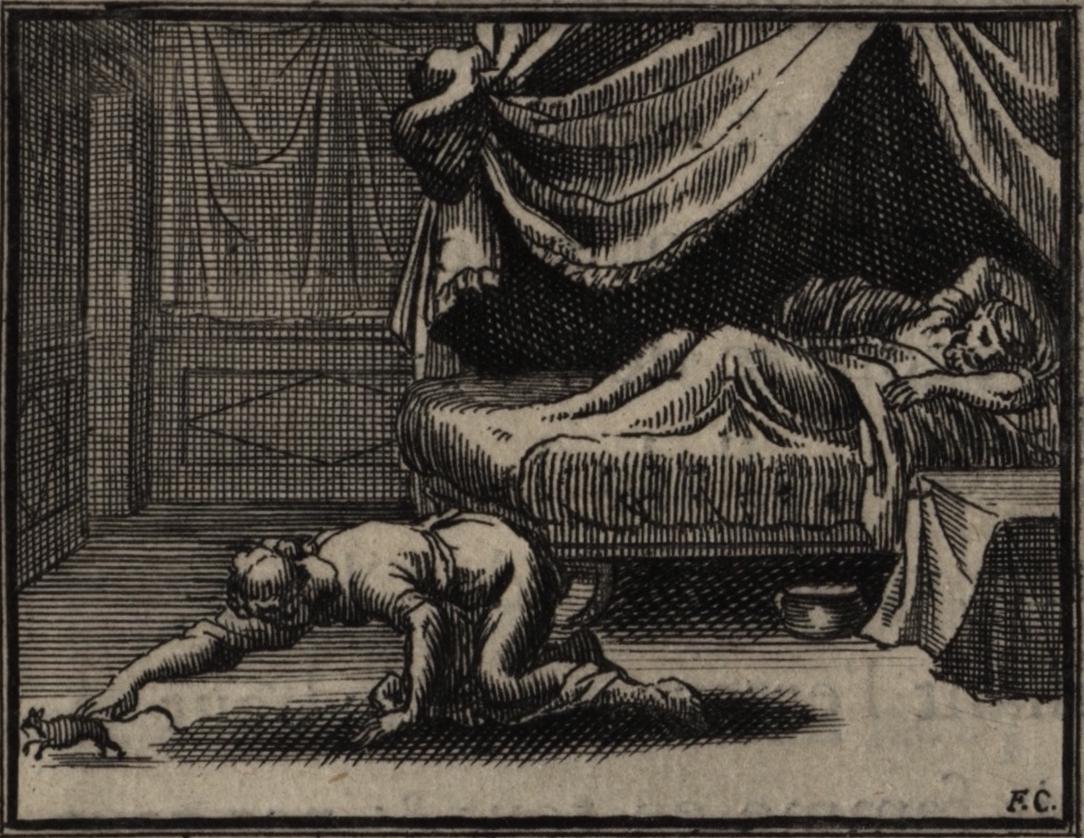

VII. § [P246] L’Yvrogne et sa femme. § C hacun a son défaut où toûjours il revient :

Honte ny peur n’y remedie.

Sur ce propos d’un conte il me souvient :

Je ne dis rien que je n’appuye

De quelque exemple. Un suppost de Bacchus

Alteroit sa santé, son esprit, et sa bourse.

Telles gens n’ont pas fait la moitié de leur course,

Qu’ils sont au bout de leurs écus.

Un jour que celui-cy plein du jus de la treille,

Avoit laissé ses sens au fond d’une bouteille,

Sa femme l’enferma dans un certain tombeau.

Là les vapeurs du vin nouveau

Cuverent à loisir. A son réveil il treuve

L’attirail de la mort à l’entour de son corps,

Un luminaire, un drap des morts.

Oh ! dit-il, qu’est-cecy ? ma femme est-elle veuve ?

Là-dessus son épouse en habit d’Alecton,

Masquée, et de sa voix contrefaisant le ton,

Vient au prétendu mort ; approche de sa biere ;

Luy presente un chaudeau propre pour Lucifer.

L’Epoux alors ne doute en aucune maniere

Qu’il ne soit citoyen d’enfer.

Quelle personne es-tu ? dit-il à ce phantosme.

La celeriere du Royaume

De Satan, reprit-elle ; et je porte à manger

A ceux qu’enclost la tombe noire.

Le Mary repart sans songer ;

Tu ne leur portes point à boire ?

VIII. § [P587] La Goute et l’Araignée. § Q uand l’Enfer eut produit la Goute et l’Araignée,

Mes filles, leur dit-il, vous pouvez vous vanter,

D’estre pour l’humaine lignée

Egalement à redouter.

Or avisons aux lieux qu’il vous faut habiter.

Voyez-vous ces cases étretes,

Et ces Palais si grands, si beaux, si bien dorez ?

Je me suis proposé d’en faire vos retraites.

Tenez donc ; voicy deux buchetes ;

Accommodez-vous, ou tirez.

Il n’est rien, dit l’Aragne, aux cases qui me plaise.

L’autre tout au rebours voyant les Palais pleins

De ces gens nommez Medecins,

Ne crut pas y pouvoir demeurer à son aise.

Elle prend l’autre lot ; y plante le piquet ;

S’étend à son plaisir sur l’orteil d’un pauvre homme,

Disant : Je ne croy pas qu’en ce poste je chomme,

Ny que d’en déloger, et faire mon paquet

Jamais Hippocrate me somme.

L’Aragne cependant se campe en un lambris,

Comme si de ces lieux elle eust fait bail à vie ;

Travaille à demeurer : voilà sa toile ourdie ;

Voilà des moûcherons de pris.

Une servante vient balayer tout l’ouvrage.

Autre toile tissuë, autre coup de balay.

Le pauvre Bestion tous les jours déménage.

Enfin après un vain essay

Il va trouver la Goute. Elle estoit en campagne,

Plus malheureuse mille fois

Que la plus malheureuse Aragne.

Son hoste la menoit tantost fendre du bois,

Tantost fouïr, hoüer. Goute bien tracassée

Est, dit-on, à demi pansée.

O, je ne sçaurois plus, dit-elle, y resister.

Changeons, ma sœur l’Aragne. Et l’autre d’écouter.

Elle la prend au mot, se glisse en la cabane :

Point de coup de balay qui l’oblige à changer.

La Goute d’autre part va tout droit se loger

Chez un Prelat qu’elle condamne

A jamais du lit ne bouger.

Cataplasmes, Dieu sçait. Les gens n’ont point de honte

De faire aller le mal toujours de pis en pis.

L’une et l’autre trouva de la sorte son compte,

Et fit trés-sagement de changer de logis.

IX. § [P156] Le Loup et la Cicogne. § L es Loups mangent gloutonnement.

Un Loup donc estant de frairie,

Se pressa, dit-on, tellement,

Qu’il en pensa perdre la vie.

Un os luy demeura bien avant au gosier.

De bonheur pour ce Loup, qui ne pouvoit crier,

Prés de là passe une Cicogne.

Il luy fait signe, elle accourt.

Voilà l’Operatrice aussi-tost en besogne.

Elle retira l’os ; puis pour un si bon tour

Elle demanda son salaire.

Vostre salaire ? dit le Loup,

Vous riez, ma bonne comere.

Quoy, ce n’est pas encor beaucoup

D’avoir de mon gosier retiré vostre cou ?

Allez, vous estes une ingratte ;

Ne tombez jamais sous ma patte.

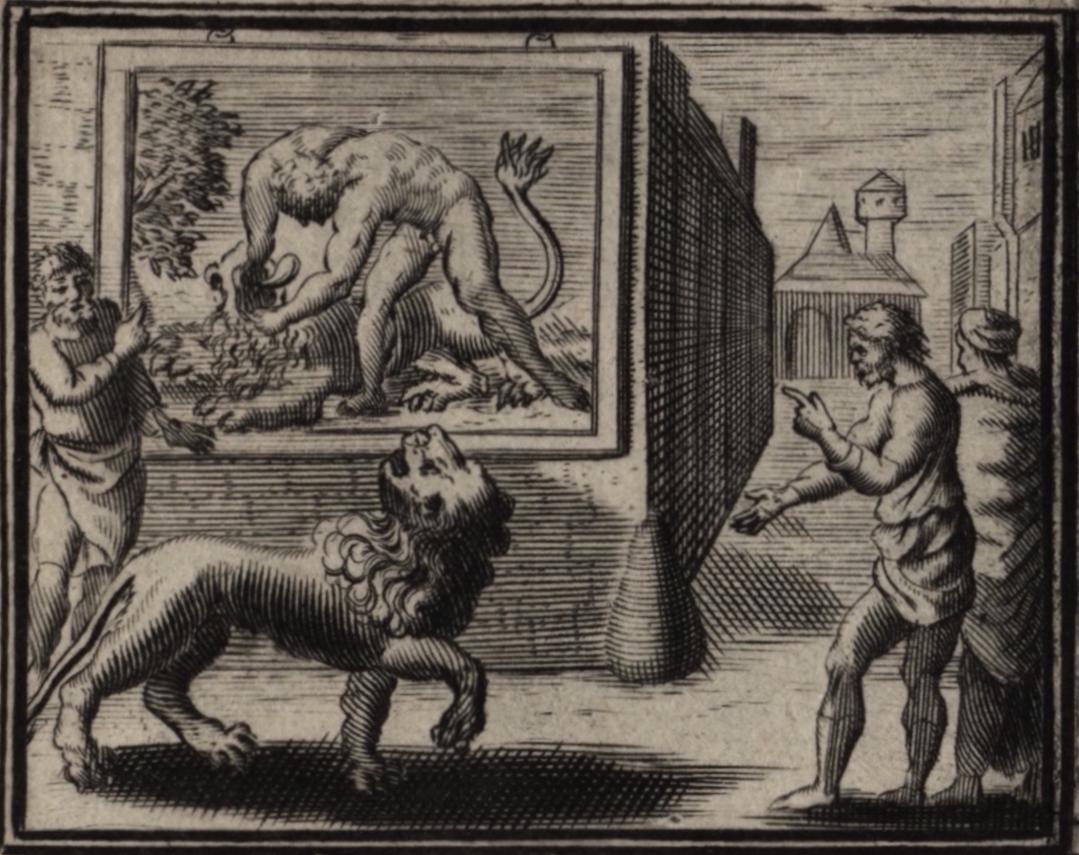

X. § [P284] Le Lion abattu par l’Homme. § O n exposoit une peinture,

Où l’Artisan avoit tracé

Un Lion d’immense stature

Par un seul homme terrassé.

Les regardans en tiroient gloire.

Un Lion en passant rabattit leur caquet,

Je voy bien, dit-il, qu’en effet

On vous donne icy la victoire :

Mais l’Ouvrier vous a déçus,

Il avoit liberté de feindre.

Avec plus de raison nous aurions le dessus,

Si mes confreres sçavoient peindre.

XI. § [P15] Le Renard et les Raisins. § C ertain Renard Gascon, d’autres disent Normant,

Mourant presque de faim, vid au haut d’une treille

Des raisins murs apparemment,

Et couverts d’une peau vermeille.

Le galand en eust fait volontiers un repas.

Mais comme il n’y pouvoit atteindre,

Ils sont trop verds, dit-il, et bons pour des goujats.

Fit-il pas mieux que de se plaindre ?

XII. § [P399] Le Cigne et le Cuisinier. § D ans une ménagerie

De volatiles remplie