Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente

[Frontispizio] §

Le rivoluzioni del teatro musicale italiano dalla sua origine fino al presente.

opera di Stefano Arteaga

Socio dell’Accademia delle scienze, arti e belle lettere di Padova.

Seconda edizione

Accresciuta, variata, e corretta dall’autore

Tomo primo

In Venezia MDCCLXXXV. nella stamperia di Carlo Palese con pubblica approvazione

[Epigrafo] §

«Il faut se rendre à ce palais magique,

Où les beaux vers, la danse, la musique,

L’art de tromper les yeux par les couleurs,

L’art plus heureux de seduire les cœurs

De cent plaisirs font un plaisir unique.»

Tomo primo §

[Dedica] §

A sua eccellenza il signor D. Giuseppe Niccolo’ d’Azara

Cavaliere del reale e distinto ordine Carlo III, consigliere di S. M. Cattolica nel consiglio di azienda, suo agente procurator generale e ministro plenipotenziario nella corte di Roma ec.

[1] Se in un secolo come il nostro, se ad un uomo quale voi siete, io non presento una di quelle opere importanti che influiscono direttamente sul bene delle nazioni; io vi prego, o Signore, ad attribuirlo meno al non averne sentito gl’impulsi che al destino che mi vieta di secondarli. Il privilegio di afferrare certa classe d’oggetti, siccome non è concesso a tutti gl’ingegni, così non è proprio di tutte le circostanze. La natura, che non ha voluto annoverarmi tra quelli, è andata perfettamente d’accordo colla fortuna che mi frappone l’inciampo di queste.

[2] Ma a chi non può inalzare da pianta un novello edifizio rimane pur anco il non isteril compenso d’osservare, ed illeggiadrire i già fabbricati. Il gusto che percepisce, confronta ed analizza i rapporti; la critica che ci rende sensibili alle bellezze e ai difetti e che, indicando gli errori altrui, ci premunisce contro alle inavvertenze proprie, sono non men necessari ai progressi dell’umano spirito di quello che lo siano gli slanci del genio sempre coraggioso, ma talvolta poco avveduto. Il primo è come il microscopio applicato a gli occhi della ragione. La seconda è quel freno salutare, senza cui gl’impeti più felici non sono per lo più che altrettanti indizi di non lontana caduta.

[3] Incoraggiato da tai riflessi oso offrirvi, o Signore,

insiem colla storia del più brillante spettacolo di Europa alcune

mie osservazioni sulla maniera di perfezionar le varie e moltiplici parti, che lo

compongono. Avrei voluto, e l’avrei certamente voluto con quel zelo, che l’amor

nazionale ispira, e giustifica, consecrar alla nostra comune dilettissima patria le mie

fatiche: allora io vi sarei venuto avanti con un dono più degno di voi, e la mia

patriotica riconoscenza non sentirebbe ad ogni momento l’involontario rimorso di menar

sulla terra una vita inutile affatto per la sua gloria. Ma dopo qualche lavoro

intrapreso ad ottener un tal fine, mi ritrovai per mancanza degli opportuni letterari

sussidi, come il Dedalo della favola allorché

adagiava le piume sugli omeri del figlio «Bis conatus eram… Bis patriae cecidere

manus.»

[4] Degnate non per tanto onorare dell’autorevol vostro suffragio codesto tenue saggio del mio zelo per gli studi voi, che siete solito d’accogliere con tanta benignità tutto ciò, che spetta l’avanzamento delle arti, e delle lettere; voi, che in una città maestra della religione e della politica sostenete con tanto decoro i diritti di un monarca cognito all’universo non meno per la sua pietà nella prima che per la sua prudenza nella seconda; voi, che collocato ih carica sì luminosa rarissimo esempio avete dato a’ vostri pari di sensibilità spargendo lagrime, e fiori sulla tomba d’un amico illustre; voi, finalmente, che nelle vostre sensate, profonde e per’ogni verso filosofiche riflessioni intorno alle opere di avete fatto vedere che il talento di regolare gli affari non è incompatibile con quello di conoscere le più intime sorgenti del bello, e che il più’gran genio del nostro secolo nella pittura era ben degno d’avere per illustratore de’ suoi pensieri, e confidente uno degli spiriti più elevati della Spagna nella penetrazione e sagacità dell’ingegno come nella squisitezza del gusto.

Avvertimento al lettore per la presente edizione §

[1] Motivi che interessano soltanto alcuni particolari, hanno trattenuto finora la continuazione delle Rivoluzioni del teatro musicale italiano nei torchi di Bologna. Però riflettendo al rispetto ch’esigge il pubblico, deliberai di procurarne io stesso un’altra edizione, che può dirsi ed è realmente una cosa affatto diversa e per le considerabili mutazioni ed accrescimenti fatti al primo tomo stampato, e per l’aggiunta di sette lunghi capitoli che formano la parte più utile e la più essenziale dell’opera.

[2] Ne’ ragionamenti che servono ad ispiegare lo stato attuale del dramma, ho riguardata la musica sotto ad un aspetto nuovo in Italia. I pratici di questa nazione non l’hanno considerata finora se non come un affare di puro istinto e d’abitudine, né si sono inalzati al di là della sua parte grammaticale. I teorici non si sono occupati che di regole, combinazioni e rapporti fra i suoni; in una parola, della sua parte matematica o dottrinale. Io senza inoltrarmi in così spinose ricerche ho cercato di far conoscere la rettorica e la filosofia dell’arte, quelle parti cioè le più trascurate dai moderni musici, ma le quali io giudico essere le più essenziali fra tutte, poiché c’insegnano l’uso che dee farsi de’ mezzi particolari ad ottenere nella maggior estensione possibile il fin generale.

[3] Dai principi onde parto, sono derivate naturalmente molte conseguenze che riusciranno poco gradevoli agli interessati. Di nulla meno si tratta che di fare man bassa e pressoché annientare quanto forma in oggi la delizia, l’ammirazione e il trasporto del teatro musicale italiano. Preveggo non per tanto gli insulti della ignoranza e i clamori del pregiudizio. Ma, oh adorabile verità! Se gli uomini mi negheranno il compenso del loro sterile suffragio, io il ritroverò dentro di me medesimo nella soddisfazione di averti servito.

[Epigrafo] §

«Non per questo perché a noi manca quella squisitezza, e quella vivezza d’ingegno, la quale ebbero Tucidide, e gli altri scrittori insigni, saremo egualmente privi della facoltà che essi ebbero nel giudicare. Imperocché è pur lecito il dar giudizio di quelle professioni, in cui furono eccellenti Apelle, Zeusi e Protogene, anche a coloro i quali ad essi non possono in verun patto agguagliarsi: né fu interdetto agli altri artefici il dire il parer loro sopra le opere di Fidia, di Policleto e di Mirone, tuttoché ad essi di gran lunga fossero addietro. Tralascio che spesso avviene che un uomo idiota, avendosi a giudicare di cose sottoposte al senso, non è inferiore a’ periti.»

nel Giudizio sopra Tucidide.

Discorso preliminare premesso alla prima edizione §

[1] Il teatro considerato come un pubblico spettacolo introdotto, o permesso dalle leggi in una nazione può considerarsi in tanti aspetti differenti quante sono le classi degli spettatori, che vi concorrono. Diversamente il considerano l’uomo di mondo, il politico, l’erudito, l’uomo di gusto, e il filosofo. Percorriamo brevemente queste cinque classi.

[2] Quegli schiavi insensati del pregiudizi, que’ corpi senz’anima, quelle creature indifinibili, che si chiamano gente di mondo, le massime delle quali consistono nel distrugger i sentimenti della natura per inalzar sulle loro rovine l’idolo dell’opinione, nel ridurre ogni affezione del cuore alla sola voluttà, ogni morale al personale interesse, nel far che un’apparente politezza tenga luogo di tutte le virtù, e nel colorir con brillanti sofismi l’orrore del vizio non altrimenti che soglionsi coprire con vistosa vernice i putridi legni dalla vecchiezza o dal tarlo corrosi; fanno del teatro quell’uso appunto, che sogliono fare delle altre cose. Come la regola loro di pensare e di vivere non è il sentimento ma l’uso, così non vanno al teatro a fine di risentire il piacevole incanto dell’arte drammatica, ma perché vi vanno gli altri soltanto. Adocchiare per esser adocchiati, aggirarsi da scioperati da palchetto in palchetto, scoprir nelle regioni della galanteria paesi non per anco tentati, spiar in aria di somma importanza i segreti movimenti d’Irene o di Nice verso Celadone o Silvandro, riempiere l’intervallo di quelle ore lunghissime con isquisita e deliziosa mormorazione, oppure col giuoco (quella occupazione insipida ritrovata dall’ozio, e dall’avarizia per consolar tante anime vuote, che non sanno che farsi della propria esistenza) ecco il fine, al quale rivolgono essi la grand’arte di e di . Uditori altrettanto incomodi per l’indiscretezza loro quanto giudici infelici pel niun discernimento recherebbono danno anzi che vantaggio alla perfezione del gusto, se le spese inevitabili al mantenimento d’un teatro non rendesse necessaria la frequenza loro, come la necessità di far numero in un’armata costrigne sovente i generali ad ammetterne infiniti poltroni.

[3] Il politico, osservando unicamente gli oggetti per la relazione che hanno colla civile economia e coi fini dello stato, lo riguarda come un luogo atto a far circolar il danaro dei privati e a render più brillante il soggiorno d’una capitale; come un nuovo ramo di commercio, ove si dà più voga alle arti di lusso pella gara che accendesi scambievolmente di primeggiare negli abbigliamenti e pel maggior concorso de’ forastieri chiamati dalla bellezza dello spettacolo; come un ricovero all’inquieta effervescenza di tanti oziosi, i quali in altra guisa distratti potrebbono alla società divenire nocivi, impiegando contro di essa non meno i propri divertimenti che le proprie occupazioni; come un mezzo termine infine opportuno a dileguar i bisbigli de’ malcontenti, o a impedire le ragunanze sempre di torbidezza feconde e di pericolo. Più profondo insieme e più maligno nelle sue mire egli lo prenderà come un diversivo offerto talvolta al popolo spensierato per nasconder agli occhi suoi l’aspetto di quelle catene che la politica va lavorando in silenzio, per infiorare gli orli del precipizio, dove lentamente lo guida il despotismo, e per mantenerlo più agevolmente in quella picciolezza e dissipazione di spirito, che tanto comoda riesce a chi vuol soggiogare. Così la Sibilla di , volendo inoltrarsi nelle vietate regioni d’Averno, prese il partito d’addormentare col preparato boccone quel mostro, che le ne impediva l’ingresso.

[4] Quei pesanti raccoglitori chiamati eruditi, che hanno tutta l’anima riposta nella sola reminiscenza, che valutano le ragioni secondo il numero delle citazioni, e il merito degli autori secondo i secoli della loro nascita, giudicano a un dippresso dell’arte drammatica come il famoso cieco di Cheselden giudicava delle rose, delle quali per quanto s’ingegnassero i circostanti a fargli capire la soavità e freschezza di colorito, altro egli non potè sentire giammai che le spine. Il loro studio consiste nel verificar appuntino le date, nel sapere il numero e i titoli delle produzioni d’un autore, per quanti mesi ei le ritenne chiuse nello scrigno, quanti manoscritti se ne facessero, in qual anno e da quale stampatore vedessero la pubblica luce, quante edizioni siano state fatte finora. Ciò che più converrebbe gustare, vale a dire la dilicatezza, il sentimento, l’immaginazione, la pittura forte de’ caratteri, il linguaggio fine delle passioni, tutto è per loro come se non esistesse. Se per disavventura delle lettere s’affibbiano essi la giornea d’Aristarco per giudicare, l’impegno loro si riduce ad accozzar con freddissima logica una serie di precetti comunali tratti dall’esempio e dall’autorità degli antichi mal intesi e peggio gustati da loro per misurar poscia su quelli come sul letto di Procuste i più celebri ingegni. Non resteranno poco né molto commossi dal terribile e magnifico quadro della morte di Didone, ma ti faranno bensì una lunga diceria sull’anacronismo del poeta, che fece viver ai medesimi tempi Enea e la regina di Cartago. Se leggono , lasciando da banda le inesprimibili sue bellezze, si fermeranno a cercar nell’Odissea la geografia antica, e nella Iliade l’armatura dei Greci, o la figura delle loro fibbie, seppur le avevano. Se ragionasi di teatro, anteporranno l’Ulisse di all’Olimpiade del , e tel proveranno con un testo della poetica d’ comentata dall’, riguarderanno con disprezzo il Tartuffo e il Misantropo, que’ due capi d’opera sovrani nel genere comico, e vorranno piuttosto seguir l’esempio di , il quale in una sua commedia intitolata la Valigia introdusse a dialogizzar insieme un coro d’agli e di cipolle per imitar , che aveva parimenti fatto parlare sul teatro d’Atene le rane, le vespe, e le nugole.

[5] Dotato di cuor sensibile e d’immaginazione vivace, osservator fedele della natura e degli uomini, ammaestrato ai fonti di , di , e d’, versato nella lettura de’ primi modelli antichi e moderni l’uomo di gusto è il solo, che prenda lo spettacolo per se stesso e non per gli accessori. Ei solo, penetrando più addentro nello spirito delle regole, sa fino a qual punto debbano esse incatenar il genio, e quando questo possa legittimamente spezzarne i legami: sa stabilir i confini tra l’autorità e la ragione, tra l’arbitrario e l’intrinseco: sa perdonar i difetti in grazia delle virtù, e misurar il pregio delle virtù per l’effetto, che ne producono. Ei paragonando insieme le diverse bellezze degli autori, delle nazioni e de’ secoli, si forma in mente una immagine del bello ideale, la quate poi applicata alle diverse produzioni degli ingegni gli serve, come il filo ad Arianna, per inoltrarsi nel sempre oscuro e difficile labirinto del gusto: contempla l’oggetto delle belle arti modificato in mille maniere secondo i climi, le costumanze e i governi, come la materia fisica si combina sotto mille forme diverse: conosce che tutti i gran geni hanno diritto alla stima pubblica, e che un sol genere di bello non dee, e non può donar la esclusiva agli altri. Quindi imparziale e giusto ne suoi giudici sentesi grandeggiar con e , s’intenerisce con , , e , freme con e , ammira senza imitarli , , e , preferisce a’ comici di tutti i tempi, bilancia il merito degli autori subalterni secondo più o meno s’avvicinano al loro esemplare, e getta dentro a’ gorghi di Lete i pedanti ridicoli, i versificatori sterili, i languidi copisti, gli autoruzzi insomma d’un giorno commendati invano e difesi da protettori ignoranti, da fogli prezzolati, e da insensate apologie.

[6] Il filosofo avvezzo a ridur le cose a’ suoi primi principi e a considerarle secondo la relazione che hanno colle affezioni primitive dell’uomo, riguarda la scena ora come un divertimento inventato affine di sparger qualche fiore sull’affannoso sentiero dell’umana vita, e di consolarci in parte de’ crudeli pensieri che amareggiano sovente in ogni condizione la nostra breve e fuggitiva esistenza: ora come un ritratto delle passioni umane esposto agli occhi del pubblico, affinchè ciascheduno rinvenga dentro del proprio cuore l’originale: ora come un sistema di morale messa in azione, che abbellisce la virtù per renderla più amabile, e che addimanda in prestito al cuore il suo linguaggio per far meglio valere i precetti della ragione: ora come uno specchio, che rappresenta le inclinazioni, e il carattere d’una nazione, lo stato attuale de’ suoi costumi, la maggior o minore attività del governo, il grado di libertà politica in cui si trova, le opinioni, e i pregiudizi che la signoreggiano.

[7] In quale degli accennati aspetti deggia fissare lo sguardo chiunque la storia d’un teatrale spettacolo imprende a narrare può da ogni lettore avveduto dopo qualche riflessione fatta su cotali materie non difficilmente conoscersi. Se fosse quistione di scrivere per lo teatro, e non del teatro, l’uomo di gusto esser dovrebbe l’unico giudice, che se ne scegliesse, siccome quello, che avendo meglio d’ogni altro studiate le regole di piacere ad un pubblico illuminato, meglio d’ogni altro saprebbe additare que’ mezzi, che a così fatto fine conducono. Le altre mire o non entrano affatto nel suo progetto, o ci entrano solo per incidenza. Ma la storia apre alle ricerche degli studiosi un campo più vasto. Non solo la cognizione richiedesi, e il possesso di quelle leggi ricavate dal consenso comune, e dalla esperienza, onde l’autore possa dettare intorno alle cose un ben fondato giudizio: non sol gli è d’uopo investigare il legame segreto, che corre tra il genio della nazione e la natura dello spettacolo, tra il genere di letteratura, che è il principal argomento dell’opera, e gli altri che gli tengono mano, ma indispensabile diviene per lui eziandio l’erudizione, quell’erudizione medesima, della quale l’uomo di genio fa così poco conto, e senza cui niuno storico edifizio può alzarsi. Se la simmetria, la vaghezza, e il disegno della fabbrica sono del gusto, sua ne è la raccolta de’ materiali, e il tragitto. Se la filosofia le aggiugne giustezza e profondità, l’erudito anch’egli concorre con braccia poderose, e con incessante fatica: dal che avviene che se la gloria di quest’ultimo è meno luminosa e brillante, non è perciò men solida né meno sicura. Ha egli non per tanto a vestire or l’uno or l’altro tutti i personaggi. Non dee solamente cercare sterili fatti, ma l’ordine e il congegnamento tra essi: dee usar di stile conveniente al soggetto, ma senza tralasciar le riflessioni opportune, e il colorito talvolta vivace: ora rispettar modestamente l’autorità, ora aver a tempo e luogo il coraggio di misurarla colla bilancia della ragione: quando apprezzar le particolarità, che servono ad illustrar l’argomento, quando troncarle allorché divengono oziose: dove avvicinar i secoli passati e presenti per rilevar col confronto i progressi delle arti, dove risalire fino ai principi a fine di rintracciar meglio l’origine della perfezione loro, o del loro decadimento. In una parola si ricerca che sia erudito, critico, uomo di gusto, e filosofo al medesimo tempo. Tal è la grande idea, ch’io non mi lusingo d’avere nemmen da lungo tratto adeguata, ma che bramerei pure di poter eseguire accingendomi a scrivere le Rivoluzioni del teatro musicale italiano.

[8] Una fortunata combinazione, che con dolce compiacenza mi fo un dovere di palesar al pubblico, e che renderà tanto meno scusabili i falli miei quanto più mezzi ho avuti di schivarli, mi fece scoprire una miniera di notizie appartenenti alla musica nella conoscenza ed amicizia del reverendissimo padre maestro fra de’ minori conventuali. Questo dottissimo religioso, del quale è inutile fermarsi a tesser l’elogio, poiché meglio di me lo fa l’Italia tutta e l’Europa, fu il primiero, che mi confortò alla intrapresa, che rimosse da me ogni dubbiezza, che m’indicò le sorgenti, che mi fornì buon numero di libri rari, e di manoscritti, e che m’aprì ne’ suoi famigliari discorsi fonti d’erudizione vieppiù copiosi di quelli che ritrovassi negli autori. Tutto ciò con un candor d’animo, e con una tal gentilezza inesprimibile, che avranno meco divisa quanti uomini di lettere hanno la buona sorte d’avvicinarglisi, e che non suol vedersi troppo comunemente negli avari posseditori d’erudite ricchezze, i quali somiglianti al drago custode degli orti Esperidi, vietano che altri accosti la mano a quegli aurei frutti, ch’essi pur guardano da lontano senza mai toccarli1. Su questi materiali, e su altri che mi procacciai altronde colla diligenza, scortato ovunque dal giudizio di persone intelligenti nei vari e moltiplici rami di che mi convien ragionare, giunsi a distendere la presente storia di quel brillante spettacolo sì caro all’Italia, il quale pel complesso di tutti i piaceri dello spirito, della immaginazione, del cuore, della vista e dell’udito combinati insieme ad agitar l’animo dell’uomo e sorprenderlo, è senza dubbio il maggiore sforzo delle belle arti congiunte, e il diletto più perfezionato, che da esse attender possa la politica società.

[9] Avendo bevuto a tali sorgenti, non mi dò il menomo vanto della esattezza e novità delle notizie sulle quali è appoggiato quanto qui si scrive. Leggendo i molti e celebri autori che mi hanno preceduto nello scriver della letteratura, ho avuto ocularmente occasione di confermarmi in un sentimento, che avea da lungo tempo adottato, ed è che la storia non meno letteraria che politica delle nazioni altro non sia che un vasto mare d’errori, ove a tratto a tratto galleggiano sparse alla ventura alcune verità isolate. Mio primo pensiero era di rilevar passo a passo le inesattezze di molti, di rettificarne gli abbagli, e di ridurre al suo intrinseco valore l’autorità di cert’uni, che opprimono col nome loro i lettori creduli ed infingardi. Ma presto m’avvidi, che siffatto metodo cangierebbe la storia in una discussione polemica rincrescevole al pubblico , il quale pago per lo più di trovarne il vero poco si cura di risapere, se gli altri abbiano smarrita la via. Mi riserbai non per tanto a farlo in qualche occorrenza, ove mi parve che lo richiedesse il bisogno, e m’astenni sul medesimo riflesso dall’affastellare ad ogni pagina le citazioni sì per non frastornar ad ogni tratto l’attenzione del lettore, come per non ingrossar di troppo il volume. Qualunque sia stata la mia premura nel rintracciar la verità delle notizie, mio principal assunto non è d’offrire una sterile compilazione di reminiscenze, ma di ragionare sui fatti, di far conoscere le relazioni che gli legano insieme, e d’abbracciare gli oggetti analoghi, i quali, entrando comodamente nel mio argomento, potevano servire a maggiormente illustrarlo. Così benché il titolo del libro riguardi il solo teatro musicale, il lettore vi troverà ciò nonostante, la storia non affatto superficiale della musica italiana e de’ suoi cangiamenti, come della tragedia ancora e della commedia con molte riflessioni sugli altri rami della poesia, e su altri punti. Debbo avvertire bensì, che scrivendo io la storia dell’arte e non degli artefici, vana riuscirebbe la speranza di chiunque vi cercasse per entro quelle minute indagini intorno al nome, cognome, patria, nascita e morte degli autori, di tutte quante le opere, ch’essi pubblicarono, delle varie edizioni e tai cose che sogliono essere le più care delizie degli eruditi a nostri tempi. Mille altri libri appagheranno la curiosità di coloro che stimassero cotali ricerche di somma importanza.

[10] Ad ogni modo però son ben lontano dal lusingarmi d’avere sfuggito ogni motivo di riprensione. Senza incolpar i lettori di malivolenza né d’ingiustizia (frase inventata dagli autori infelici per vendicarsi dal giusto disprezzo con cui sono stati ricevuti dal pubblico ) io veggo quante accuse mi si possono fare parte provenienti dalla ragione, parte dal pregiudizio di coloro che il proprio gusto vorrebbero a tutti far passare per legge, e parte ancora da quegli uomini incomodi, i quali veggendo le altrui fatiche esser un tacito rimprovero della loro dappocaggine, si sforzano di consolar il loro amor proprio dispregiandole essi stessi, e cercando che vengano dispregiate dagli altri: somiglianti appunto a que’ satiri che ci descrive , i quali esclusi per la loro petulanza e schifezza dal soggiorno delle grazie, si fermavano dietro alle siepi sogghignando maliziosamente a quei felici mortali che venivano per man d’Amore introdotti ne’ dilettosi giardini. Sarebbe operosa e inutil fatica il risponder a quelle perché la verità non ammerte risposta, e a queste perché taluni non cangiano opinione giammai ove si tratta di vilipendere.

[11] Una ci ha nonostante, la quale quant’otterrà facile indulgenza da giudici illuminati e sinceri, altrettanto darà fastidio a certe persone pusillanimi che scambiano mai a proposito il rispetto colla debolezza. Questa è l’urbana bensì ma ferma, e imparziale maniera con cui si parla delle opere e degli autori. Avrebbono forse desiderato, ch’io fossi stato più circospetto: cioè nella significazione che danno essi a tal parola, che non avessi osato, di profferir il mio sentimento se non colla timidezza propria d’uno schiavo, che avessi incensato gli errori e i pregiudizi del secolo, e che avessi fatto l’eco vituperevole di tanti giudizi stoltissimi, che sentonsi ogni giorno ne’ privati discorsi e nelle stampe. né vi mancheranno di quelli, i quali, ricorrendo a’ luoghi topici della ignoranza, troveranno nel titolo di straniero una suspizione d’invidia contro l’Italia. Quanto a me animato perfettamente da spirito repubblicano in punto di lettere ho sempre stimato, che la verità e la libertà debbano essere l’unica insegna di chi non vuol avvilire il rispettabile nome d’autore: ho creduto, che l’accondiscender ai pregiudizi divenga egualmente nuocevole agli avanzamenti del gusto di quella che lo sia ai’ progressi della morale il patteggiare coi vizi: ho pensato, che la verace stima verso una nazione non meno che verso le persone private non si manifesti con cerimoniosi e mentiti riguardi, figli per lo più dell’interesse, o della paura, ma col renderle senza invidia la giustizia che merita, e col dirle senza timore le verità di cui abbisognai ho giudicato, che siccome l’amico, che riprende, palesa più sincera affezione che non il cortigiano che adula, così più vantaggiosa opinione dimostra ad altrui chi capace il crede d’ascoltar ragione in causa propria che non faccia quell’altro, il quale tanto acciecato il suppone dall’amor proprio che non possa sostener a viso fermo l’aspetto della verità conosciuta: mi sono finalmente avvisato, che se il rispetto per un particolare mi sollecitava a usare di qualche parzialità, il rispetto vieppiù grande che deggio avere per il pubblico , mi vietava il farlo, facendomi vedere cotal parzialità biasimevole, e ingiusta. Circa il sospetto ch’io, come straniero, voglia screditar la nazione, esso sarebbe tanto più insussistente quanto che la maggior parte di quest’opera depone in contrario. Basta legger soltanto di fuga i primi capitoli per vedere quanto ivi si largheggi di lodi colla Italia, come si preferiscano la musica e il melodramma italiano alla musica, e al melodramma degli altri popoli, in qual guisa si mettano, a coperto delle imputazioni degli oltramontani, ove si trovino poco fondate, e come si renda dappertutto giustizia al merito illustre de’ tanti suoi poeti e di tanti musici. Che se ciò nonostante alcun m’attribuisse intenzioni che non ho mai sognato d’avere: se dalla stessa mia ingenuità si prendesse argomento a interpretare malignamente le mie intenzioni, come dall’aver inventato un nuovo genere di pruove fortissime a dimostrar l’esistenza d’Iddio, non mancò ch’il volesse far passare per ateista: se altro mezzo non v’ha di far ricreder costoro, che quello d’avvilir la mia penna con adulazioni vergognose, ovvero d’assoggettarmi ad uno spirito di partito ridicolo; in tal caso rimangano essi anticipatamente avvisati, che non ho scritto per loro, e che la mia divisa per cotal genia di lettori sarà sempre quel verso d’:

«Odi profanum vulgus, et arceo.»

[12] Mi resta solo il far una riflessione dopo la quale finisco. Prendendo io a narrare l’origine, i progressi e lo stato attuale del melodramma in Italia, ove più che altrove si è coltivato, e si coltiva pur ora, mi s’affacciò in sul principio una difficolta, che quasi mi fece venir manco il coraggio. La tragedia, la commedia e persino la pastorale hanno delle leggi fisse, con cui possono giudicarsi, cavate dall’esempio de’ grandi autori, dal consenso presso che unanime delle colte nazioni, e dagli scritti di tanti uomini illustri, i quali o come filosofi, o come critici hanno ampiamente e dottamente ragionato intorno ad esse. Il dramma in musica all’opposto, come parto ancora recente nato sotto il cielo dell’Italia, giacciuto lunga stagione nell’avvilimento, ne rivestito dal suo splendore se non al nostro secolo, non ha avuto per anco di qua dai monti un grande ingegno, il quale prendendolo a disaminare nella interna sua costituzione ne abbia indicati i veri principi, fissate le regole, stabilito il sistema, e dataci, a così dire, l’arte poetica. Attalchè quelli autori, che hanno sensatamente parlato d’ogni altro genere di poesia, vanno tastoni nel ragionare del melodramma, ora rilegandolo ai mondi della favola, ora mettendolo tra le cose per sua natura difettose, ed assurde, ora sbadatamente confondendolo colla tragedia. Forse questa trascuratezza, e questo abbuiamento tornerà in maggior suo vantaggio, convenendo, secondo l’osservazione del gran , che non si tosto s’affrettino i filosofi a fissare i confini d’un’arte senza prima vedere le diverse forme, ch’essa può prendere dalle diverse combinazioni de’ tempi e delle circostanze; ma egli è vero altresì, che chiunque ne vorrà giudicare si troverà perplesso fra tante e sì contrarie opinioni, non avendo alla mano principi, onde avvalorar il proprio giudizio, Gl’Italiani, che hanno scritto fin’ora, non sono stati in ciò più felici. Senza far parola d’, del , di , del , del , del , del , del , del , e di tanti altri, che toccarono questo punto alla sfuggita, tre sono stati gli autori, che hanno parlato più di proposito. Il uomo di lettura immensa, d’erudizione poco sicura, di gusto mediocre, e di critica infelice impiegò un mezzo tomo della sua voluminosa opera intitolata Storia e ragione d’ogni poesia nel trattare dell’opera in musica, ove il lettore altro non sa rinvenire che titoli, che date e nomi d’autori ammucchiati senz’ordine a spavento della memoria, e a strazio della pazienza. Quella noiosa nomenclatura vien preceduta da una definizione del dramma cavata unicamente dagli abusi, da parecchie osservazioni triviali, da pregiudizi stabiliti in regola frammischiati a qualche precetto sensato. Il celebre Conte ne schizzò un breve Saggio, nel quale col solito suo spirito e leggiadria di stile olezzante de’ più bei fiori della propria e della peregrina favella si trovano scritte riflessioni assai belle, che lo fanno vedere quell’uomo di gusto ch’egli era in così fatte materie. Ma limitato unicamente alla pratica non volle, o non seppe risalire fino a’ principi, come forse avrebbe dovuto fare per meritar l’onore d’essere annoverato fra i critici di prima sfera. Più erudito, più universale, più ragionato e per conseguenza più utile è il Trattato dell’opera in musica del Cavalier napoletano. Egli abbraccia in tutta la sua estensione il suo oggetto. Le sue osservazioni circa le belle arti in genere, e circa la musica, e direzione del teatro in particolare sono assai giudiziose, e proficue, e dappertutto respirano l’onestà, la decenza, e il buon gusto. Nientedimeno senza derogar al merito d’un libro, ch’io credo il migliore di quanti siano usciti fin’ora alla luce massimamente nella parte didascalica, parmi che i pensieri dell’autore intorno alla parte poetica del dramma non abbiano né la giustezza né la profondità che campeggiano in altri luoghi: mi sembra, che abbia poco felicemente indagati i distintivi fra l’opera e la tragedia, e che non venga dato gran luogo alla critica e molto meno alla storia, ond’è che molto ei ci lascia a desiderare si nell’una che nell’altra.

[13] Sarebbe in me imperdonabile baldanza il presumere di poter supplire a ciò che non hanno fatto gli altri, e che probabilmente non si farà così presto. Un sistema drammatico, almeno, com’io lo concepisco, appoggiato sull’esatta relazione de’ movimenti dell’animo cogli accenti della parola, o del linguaggio, di questi colla melodia musicale, e di tutti colla poesia richiederebbe riuniti in un sol uomo i talenti d’un filosofo come , d’un grammatico come , d’un musico come , o , e d’un poeta come . Tuttavia finché qualche cosa di meglio non ci si appresenta, emmi paruto necessario, non che opportuno, il premettere due Ragionamenti sì per ovviare alla mancanza degli scrittori su questo punto, come per aver qualche principio fisso, onde partire nell’esame de’ poeti drammatici. Nel primo, derivando dagl’intimi fonti della filosofia la natura del melodramma, si cercherà di rintracciare independentemente da ogni autorità, e da ogni esempio le vere leggi di questo componimento, e i limiti inalterabili, onde vien separato dalle altre produzioni teatrali. Nel secondo s’investigherò la proporzione che ha per la musica la lingua italiana, e ciò che rimane a farsi per perfezionarla. Se le riflessioni in gran parte nuove che ho procurato spargere su tali materie, come su parecchie altre contenute in questo libro, non bastassero a formar un sistema completo (lo che non è stato mai il mio oggetto) e se i maestri dell’arte non le trovassero degne di loro, potranno, esse almeno divenir opportune ai giovani, pei quali furono scritte principalmente. Io mi terrò fortunato se da miei errori altri prenderà occasione d’illustrar con penna più maestrevole codesto bell’argomento, non men degno delle ricerche d’un filosofo che delle premure d’un uomo di gusto.

Capitolo primo §

Saggio Analitico sulla natura del dramma musicale. Differente che lo distinguono dagli altri componimenti drammatici. Leggi sue costitutive derivanti dalla unione della poesia, musica e della prospettiva.

[1] Qualora sentesi nominare questa parola “opera” non s’intende una cosa sola ma molte, vale a dire, un aggregato di poesia, di musica, di decorazione, e di pantomima, le quali, ma principalmente le tre prime, sono fra loro così strettamente unite, che non può considerarsene una senza considerarne le altre, né comprendersi bene la natura del melodramma senza l’unione di tutte. Mi farò dunque a ragionare paratamente di esse, lasciando per ora il parlare del ballo, il quale non sembra costituire parte essenziale dell’opera italiana, giacché quasi sempre si frappone come intermezzo, e di rado s’innesta nel corpo dell’azione. In qualsivoglia altro componimento poetico la poesia è la padrona assoluta, a cui si riferisce il restante; nell’opera non è la padrona ma la compagna delle altre due, anzi in tanto si dice buona, o cattiva, in quanto più, o meno si adatta ai genio della musica, e della decorazione. Attalchè gli argomenti poeti ci, che acconci non sono ad invaghire gli orecchi colla soavità de’ suoni, né ad appagar l’occhio colla vaghezza dello spettacolo, sono per sua natura sbanditi dal dramma; come all’opposto i più atti sono quelli, che riuniscono l’una e l’altra delle anzidette qualità. Ma siccome la parte più essenziale del dramma viene comunemente riputata la musica, e che da lei prende sua maggior forza, e vaghezza la poesia, così le mutazioni da essa introdotte formano il principal carattere dell’opera.

[2] L’unione della musica colla poesia è dunque il primo costitutivo, che distingue codesto componimento dalla tragedia, e dalla commedia. né da tale unione risulta un tutto così inverosimile come pretenderebbero alcuni, a cui pare una stravaganza che gli eroi e l’eroine s’allegrino, s’adirino, e si dicano le loro ragioni cantando. Tal cosa sarebbe certamente un assurdo, se si dovesse prender al naturale, ma così non è nel dramma musicale, il quale, siccome avviene a tutti gli altri lavori delle arti imitative, non ha tanto per oggetto il vero quanto la rappresentazione del vero, né si vuole da esso, che esprima la natura nuda e semplice qual è, ma che l’abbellisca, e la foggi al suo modo. Al pittore non si comanda soltanto, che dipinga un uomo, ma che il perfezioni nel dipignerlo, aggiungendovi quella proporzione delle parti, e quella mistura de’ colori, ch’egli non ha comunemente. Così è fino a noi pervenuta la fama di Zeusi, che volendo far il ritratto di Elena, e non trovando alcun individuo della natura, il quale adeguasse quella sublime idea della perfezione, ch’egli avea nella sua mente concetto, raccolse da molte fanciulle bellissime i tratti più perfetti, onde poi un tutto formò, che non esisteva fuorché nella mente del pittore. Si richiede dal tragico, che esprima le passioni, e i caratteri, ma che gli esprima cogli stromenti propri dell’arte sua, cioè col verso, e collo stile poetico; altrimenti s’avesse a dipignere veramente le cose quali furono, sarebbe costretto a far parlar Maometto, e Zaira in linguaggio arabo piuttosto che in francese, in prosa familiare, e non in versi alessandrini. Così la musica imita la natura, ma la imita pei mezzi, che le si appartengono, cioè col canto e col suono: il qual linguaggio, attesa la tacita convenzione che passa tra l’uditore, e il musico, non è meno verosimile in se stesso di quello che lo sia il linguaggio dei versi, e l’assortimento de’ colori, poiché l’oggetto, che la musica ad imitar si propone, esiste realmente nella natura non altramenti, ch’esista quello, che prendono ad imitare la pittura, e la poesia. Onde accusar il dramma musicale perché introduce i personaggi che cantano, è lo stesso che condannarlo perché si prevale nella imitazione de’ mezzi suoi invece di prevalersi degli altrui: è un non voler, che si trovino nella natura cose atte ad imitarsi col suono, e col canto: è in una parola accusar la musica perché è musica.

[3] Posta la prima legge fondamentale del dramma, la filosofia propone a sciogliere il seguente problema : Data la intrinseca unione della poesia colla musica, quai mutazioni debbono sultare da sì fatto accoppiamento in un tutto drammatico. Tentiamo, se si può, di metter in chiaro cotal questione, che abbraccia tutto l’argomento del nostro discorso. S’io non m’inganno, la soluzione dipende dall’esame intimo delle relazioni, che corrono fra le due facoltà.

[4] Il poeta ha per oggetto tre cose: commuovere, dipingere, ed istruire. Commuove il poeta or direttamente scoprendo negli oggetti quelle circostanze, che hanno più immediata relazione con noi, e che ridestano per conseguenza il nostro interesse, giacché niuna viva affezione può nascere nell’animo nostro verso un oggetto, il quale indifferente del tutto ci sia: ora indirettamente muovendo col ritmo, e colla cadenza poetica, colla inflessione, e coll’accento naturale della voce quelle fibre intime, all’azione delle quali è, per così dire, attaccato il sentimento.

[5] Questa seconda maniera è quella che rende la poesia tanto acconcia ad accoppiarsi colla musica: anzi siffatta proprietà, la quale fino ad un certo segno è comune ugualmente alla eloquenza che alla poesia, non è che il fondamento della melodia imitativa, ovvero sia del canto: dal che ne seguita eziandio, che la possanza della eloquenza se non in tutto almeno in gran parte dipende dalle qualità musicali della lingua, ovvero sia dalla magia de’ suoni combinati diversamente nel numero oratorio, o nella pronunzia. Dipinge ora rivestendo d’immagini materiali le idee spirituali ed astratte: ora raccogliendo le bellezze sparse nella natura per ragunarle in un solo oggetto: ora la proprietà d’un essere ad un altro trasferendo a vicenda: ora cercando, che la collocazione, la pronunzia, e il suono stesso de’ segni arbitrari, cioè delle parole l’immagine mentale da lui creata esprimano perfettamente. Anche in quest’ultima proprietà un’altra ragione d’analogia della musica colla poesia consiste: imperciocché quanto più la espressione poetica de’ motti s’avvicina alla natura delle cose, che si rappresentano, tanto più agevolmente potrà la musica le cose stesse imitare. Istruisce cercando per mezzo della cognizione del bello intellettuale, e del bello fisico portar gli uomini alla cognizione, e all’amore del bello morale. Sebbene codesto oggetto non forma un carattere distintivo della poesia se non in quanto è una conseguenza delle altre due: cosicché una istruzione scompagnata da ogni sentimento e da ogni immagine nulla affatto si converebbe alla poesia. Ciò si vede in il più celebre poeta filosofo dell’antichità, il quale si rende insoffribile, allorché, abbandonati i suoi vaghi episodi, s’innoltra nel puro didascalico, e più chiaramente si scorge ne’ moderni suoi pretesi imitatori, i quali si credono di poter discacciar Apollo dal seggio del parnaso, e di farci assaporire la bevanda de’ numi qualora ci regalano pezzi d’ottica, d’idrostatica, e talvolta di nuda e secca geometria nelle loro gotiche poesie2.

[6] Egli è vero che negli autori anche più celebri si trovano spesso delle sentenze morali, che paiono scompagnate dall’uno e dall’altro, e già veggo alcuno farmisi incontro con alla mano il Saggio sopra l’uomo del , e con qualche altra poesia inglese, o francese tutta di moralità e d’istruzione composta: ma esaminando bene cotai componimenti, si troverà, che le sentenze loro o si risolvono ultimamente in qualche movimento di passione, o in qualche immagine, o che altrimenti annoiano tosto.

[7] Delle tre cose accennate la musica non si propone se non due sole, come fine principale il commuovere, come subalterno il dipignere. Commuove la musica ora imitando colla melodia vocale le interiezioni, i sospiri, gli accenti, l’esclamazioni, e le inflessioni della favella ordinaria, onde si risvegliano le idee, che delle passioni furono principio: ora raccogliendo cotali inflessioni, che si trovano sparse ordinariamente nella voce appassionata, e radunandole in un canto continuo, che è quello che soggetto s’appella: ora ricercando coi suoni armonici, colla misura, col movimento, e colla melodia que’ fisici riposti nervi, i quali con certa ma inesplicabil legge movendosi, all’odio, o all’amore, all’ira, al gaudio, o alla tristezza ci spingono. Dipinge ora imitando col romore degli stranienti dal ritmo musicale dottamente regolati il suono materiale degli oggetti fisici, che sono capaci d’agire sull’animo nostro qualora li sentiamo nella natura, come fa la musica allorché esprime l’armeggiar d’una battaglia, o il fragore del tuono: ora risvegliando colla melodia le sensazioni, che in noi producono le immagini di quegli oggetti, i quali per esser privi di suono non cadono sotto la sfera della musica, come allorché non potendo significare la tomba di Nino, l’odore de’ fiori, o tai cose, che appartengono ad altri sensi e non all’udito; il musico rappresenta invece loro l’effetto, che in noi cagiona la veduta maninconica di quel mausoleo, o il placido languore che inducono i fiori odorati: ora eccitando per mezzo dell’udito movimenti analoghi a quelli, ch’eccitano in noi gli altri sensi; come allora quando il musico volendo esprimere il tranquillo riposo d’uno che dorme, ovvero la solitudine della notte, e il silenzio maestoso della natura, trasporta, dirò così, l’occhio nell’orecchio, e ci rappresenta la sospensione e il terror segreto, onde vien compreso lo spettatore nel rimirare siffatti oggetti. Il lettore mi risparmierà l’entrare in più profonda ricerca intorno a questo punto. Cotale spiegazione, che tutta dipende dalla maniera con cui agiscono i suoni sulla nostra macchina, e dalla intima relazione che passa tra la vista e l’udito, relazione sospettata prima dalla esperienza, poi messa nel suo maggior lume dal Neutono, oltrachè diventerebbe troppo prolissa, non è essenzialmente legata col mio argomento3.

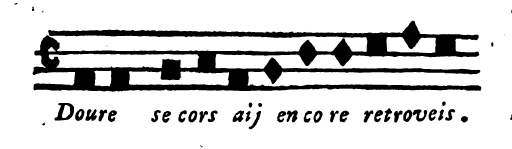

[8] L’istruire direttamente non le appartiene in verun conto, imperocché, essendo destinata a parlar ai sensi, e per mezzo loro al cuore, né potendo agire per altra via che per quella del movimento, non ha conseguentemente i mezzi d’arrivare fino all’astratta ragione. I suoni altro non sono che suoni: rendono le sensazioni e le immagini ma in niun modo le idee. Può nulla meno la musica accompagnare le sentenze istruttive della poesia, se non colla viva espressione d’un canto imitativo, almanco seguitando colla misura, coll’andamento e col tempo il tuono generale del discorso, purché i versi, che s’accompagnano, non abbiano suono così malagevole e rozzo, che al canto inetti riescano, e per conseguenza non siano drammatici. Per esempio in codesti versi:

«Comincia il regnoDa te medesmo: i desideri tuoiSiano i primi vassalli: onde i soggettiAbbiano in chi comandaL’esempio d’ubbidir. Sia quel che deiNon quel che puoi dell’opre tue misura.Il pubblico procuraPiù che il tuo ben. Fa che in te s’ami il padre,Non si tema il tiranno. È de’ regnantiMal sicuro custodel’altrui timore…»

sebbene la musica non ne renda il senso, poiché in essi nulla si trova d’immaginativo né d’affettuoso, può nonostante accrescer colla melodia naturale maggior forza alle varie posature e modulazioni della voce. Ma siccome non ha la disposizione intrinseca, che s’abbisogna per isprimerli, niente niente che duri il dissertare diverrà un rumore insignificante, che avrà l’apparenza esterna della musica senz’averne io spirito.

[9] Da questo paragone della musica colla poesia risultano due osservazioni spettanti al mio proposito. La prima che la musica è più povera della poesia, limitandosi quella al cuore, all’orecchio, e in qualche modo alla immaginazione, laddove questa si stende anche allo spirito, ed alla ragione. In contraccambio la musica è più espressiva della poesia, perché imita i segni inarticolati che sono il linguaggio naturale, e per conseguenza il più energico, egli imita col mezzo de’ suoni, i quali, perché agiscono fisicamente sopra di noi, sono più atti a conseguire l’effetto loro che non sono i versi, i quali dipendendo dalla parola, che è un segno di convenzione, e parlando unicamente alle facoltà interne dell’uomo, hanno per esser gustati bisogno di più squisito, e dilicato sentimento. Quindi è, che una melodia semplice commuove universalmente assai più che non faccia un bel componimento poetico. La seconda è che la poesia fatta per accoppiarsi colla musica, debbe rivestirsi delle qualità, che questa richiede, e rigettarne tutte le altre: circostanza che tanto più divien necessaria quanto la lingua è men musicale, poiché qual cosa imiterebbe la musica in un linguaggio privo d’accento, se la poesia non le somministrasse né sentimenti, né immagini?

[10] La breve analisi fatta finora ci ha, se mal non m’appongo, appianata la via alla soluzione del problema proposto. Se la poesia dee secondare l’indole della musica, e se questa non può esprimere se non gli oggetti, che contengono passione, o pittura, dunque il dramma musicale dee principalmente versare circa argomenti, che abbondino dell’una e dell’altra, e rigettarne quelli altresì che apportando seco lente discussioni, lunghi ragionamenti, o lunghi consigli, al genere istruttivo, del quale la musica non è capace, s’appartengono perfettamente. E così abbiam trovata la prima qualità essenziale, che distingue l’opera dalla tragedia. Questa non assoggettandosi alle leggi della musica, può maggiormente approfittarsi dei vantaggi della poesia, onde non le si disconvengono i dialoghi ragionati, gli affari politici, e tali cose, purché si facciano a proposito, e con diletto. La prima scena del Pompeo in , e il primo atto del Bruto in sono squarci di singolar bellezza in quelle tragedie. Ma se trasferirli volessimo all’opera farebbero morir di languore gli uditori.

[11] Quindi l’andamento del dramma dee essere rapido: imperocché se il poeta si perde intorno ai punti troppo circostanziati, la musica non può se non assai tardi arrivare a quei momenti d’interesse e d’azione, dove essa principalmente campeggia. Dal che nascono due inconvenienti: il primo che essendo il linguaggio della musica troppo vago e generico, e dovendo conseguentemente per individuare l’oggetto che vuol esprimere, far lunghe giravolte, e scorrere per moltiplicità di note; l’azione diverrebbe d’una lunghezza insoffribile se il poeta non si prendesse la cura di troncare le circostanze più minute. Il secondo, che siffatte minutezze per esser prive di calore e di energia non potrebbero accompagnarsi se non da modulazione insignificante, e triviale, che niuno spirito aggiungesse alle parole. Un passaggio facile, e pronto da situazione in situazione, un risparmio di circostanze oziose, una serie artifiziosamente combinata di scene vive ed appassionate, una economia di discorso, che serva, per così dire, come di testo, su cui la musica ne faccia poscia il commento; ecco ciò che il poeta drammatico debbe somministrare al compositore. Lasciando al tragico l’ampiezza delle parole, e il lento, ed artifizioso sviluppo degli avvenimenti, appiglisi egli pure alla precisione de’ sentimenti, e alla speditezza, e rapidità dell’intreccio. Merope nella tragedia francese che porta il suo nome, fa una lunga ed eloquente parlata chiedendo a Polifonte, che le venga restituito il proprio figliuolo. Una madre introdotta da in simili circostanze si spiega in poche parole:

«Rendimi il figlio mio:Ahi! mi si spenga il cor:Non son più madre, oh Dio!Non ho più figlio.»

[12] Ecco un esempio della concisione ch’esige il melodramma. Ma questi quattro versetti soli accompagnati dalla mossa e vivacità che ricevono da una bella musica faranno, come riflette sagiamente nel suo Discorso sul poema lirico, un effetto vieppiù sorprendente sugli animi degli uditori, che non la tragica e artifiziosa scena della Merope di .

[13] Per la stessa ragione una orditura troppo complicata mal si confarebbe colla natura del dramma. La musica, perché faccia il suo effetto, ha bisogno di certi intervalli o distanze, che lascino luogo alla espressione, altrimenti scorrendo su troppo velocemente per le diverse note, vi si confondono i passaggi, e l’armonia si disperde. Laddove se le si accoppia una poesia troppo carica d’incidenti, l’affollamento di essi fa che l’una non vada mai d’accordo coll’altra, e che la musica non possa marcar le situazioni, che le somministra la poesia. Ed ecco un altro distintivo dell’opera cioè la simplicità, e la rapidità dell’argomento.

[14] La dipendenza altresì della poesia rispetto alla musica induce una mutazione non piccola nello stile. Questo nella tragedia debbe essere puramente drammatico, nel dramma musicale debbe essere drammatico lirico. Per far capir meglio tal differenza è d’uopo risalire fino ai principi.

[15] Il canto è una espressione naturale degli affetti dell’animo ispirataci dall’istinto, come ci sono ispirati gli altri segni esterni del dolore, gaudio, tristezza, voluttà, speranza, e timore, colla circostanza che ciascuna di esse passioni ha il suo segno particolare, che la esprime, laddove il canto le esprime tutte senza differenza. Il canto suppone dunque agitazione nell’animo, come la suppongono le lagrime, e il riso, e tanto più grande quanto esso è più vivo e calcato. Cosicché chi canta è in qualche maniera fuori dal suo stato naturale come si dicono esser fuori di se gli uomini agitati da qualche sorpresa, o affetto: dal che ne siegue che il linguaggio, che corrisponde al canto, debbe essere diverso dal comune, cioè, tale quale si converrebbe ad un uomo, che esprime una situazione dell’animo suo non ordinaria. Ora cotal alienazione, o agitazione, o come vogliamo chiamarla, o ha per oggetto le cose che interessano vivamente il cuore, e allora lo stile di chi canta sarà appassionata, ovvero ha per iscopo quelle che colpiscono l’immaginazione, e in tal caso chi canta userà del linguaggio immaginativo, o pittoresco, il quale in sostanza non è altro che il lirico. Quindi lo stile figurato, e traspositivo de’ poeti lirici, quantunque paia strano a prima vista, è nondimeno assai conforme alla natura; imperocché, supponendo che e’ cantino ciò che dicono, si suppone parimenti, che siano invasi, o sorpresi. Il canto è dunque il linguaggio della illusione, e chi canta inganna se stesso, e chi ascolta eziandio, facendogli parere d’esser divenuto maggior degli altri, e quasi divinizzatosi. A mascherare maggiormente l’errore contribuisce la musica strumentale, la quale accoppiatasi colla vocale rende più forte, e più durevole la sorpresa, e trattenendo l’uditore della sua dolcezza, fa sì ch’ei non si avvegga della sua illusione, come il cinto misterioso d’Armida impediva Rinaldo dal conoscere ch’era incantato. La possanza dell’una e dell’altra a risvegliar idee grandi, sublimi, e fuori dell’ordinario si vede da ciò che spesso i sacri Profeti avanti di proferir i vaticini ispirati loro da Iddio, richiedevano il suonatore, che risvegliasse loro lo spirito. Si vede tra i profani nell’incominciamento d’alcune odi d’, e più di lui nell’inimitabile , appo cui tutti i nostri , , , , , , e sono ciò, che è l’uccello, che svolazza intorno alle paludi, paragonato coll’aquila, che spazia imperiosamente pell’immenso vuoto dell’aria.

[16] La natura stessa del canto ci porta dunque ad ammettere lo stile lirico. Perciò molti modi di dire, che grandemente piacciono nel dramma, non piacerebbero punto nella tragedia. Per esempio questa leggiadrissima arietta del :

«Placido zeffiretto,Se trovi il caro oggetto,Digli, che sei sospiro,Ma non gli dir di chi.Limpido ruscelletto,Se ti rincontri in leiDille, che pianto sei,Ma non le dir qual ciglioCrescer ti fe’ così.»

o questi altri versi del nell’Iside pieni di dilicatezza e d’armonia:

«Le zéphyr fut témoin, l’onde fut attentiveQuand la nimphe jura de ne changer jamais,Mais le zéphyr léger et l’onde fugitive,Ont enfin emporté les serments qu’elle a faits.»

sarebbero senza dubbio mal collocati nell’Alzira, nel Polieuto, o nel Mitridate, ma bisognerebbe esser troppo in odio al dio che presiede ai musicali diletti, per volerli escludere dal teatro lirico. Ci è ancora una ragione di più per ammetterlo nell’opera, ed è l’uniformità che risulterebbe nella musica, se dovesse aggirarsi soltanto intorno ai soggetti patetici, privandoci noi spontaneamente della ricca sorgente di bellezze armoniche, che somministra la pittura degli altri oggetti. Bellissima è la musica, che esprime le affettuose smanie di Timante:

«Misero pargolettoIl tuo destin non sai:Ah! non gli dite maiChi fosse il genitor.Come in un punto, oh Dio!Tutto cangiò d’aspetto!Voi foste il mio diletto,Voi siete il mio terror.»

[17] Ma non è men bella l’altra che corrisponde a quell’aria tutta lirica dell’Orfeo:

«Chi mai dell’EreboFra le caliginiSull’orme d’ErcoleO di PiritooConduce il piè?D’orror l’ingombrinoLe fiere Eumenidi,E lo spaventinoGli urli del CerberoSe un dio non è.»

[18] Quanto più varia, e per conseguenza più dilettevole non si rende la musica frammezzando le bellezze di questo secondo genere a quelle del primo? Qual vaghezza di contrasti, qual ricchezza non si cresce alla poesia? Dal che si vede che troppo nemici de’ nostri piaceri si sono mostrati quegli autori per altro stimabili, i quali hanno voluto tutte le parti dello spettacolo drammatico al solo genere appassionato ridurre.

[19] È però d’avvertirsi, che sebbene il principio da noi stabilito sia generalmente vero, si modifica tuttavia diversamente secondo i diversi generi di poemi, ai quali si applica. Nell’ode siccome chi canta è particolarmente agitato dall’estro, e siccome la sua fantasia si suppone essere nel maggior delirio, così la espressione de’ concetti debbe essere più disordinata, e più libera, piena di voli ardimentosi, di trasposizioni e d’immagini, che esprimano lo stato in cui si trova lo spirito del cantore. Ma nel dramma, dove né si può, né si debbe supporre che i personaggi abbiano la mente alienata fino a tal segno, e dove l’azione, l’interesse e l’affetto hanno tanto luogo, il linguaggio, che corrisponde, può essere lirico bensì ma con parsimonia, quanto basti per dar al canto grazia e vivacità, senza toglier i suoi diritti alla teatrale verosimiglianza, e al diverso genere di passione, che vi si rappresenta. Quindi l’origine dello stile lirico drammatico proprio dell’opera in musica, la esatta proporzione del quale è quella che caratterizza sopra tutti gli altri.

[20] Si osserva facilmente quanto la natura del canto e dello stil musicale debba influire sul carattere de’ personaggi. Se il canto è il linguaggio del sentimento, e della illusione, dunque non si debbono introdurre a parlarlo se non persone capaci di commozioni vive e profonde, né in altre circostanze che in quelle che suppongono agitazione. Mal s’applicherebbe la più possente e la più energica delle arti d’imitazione ad un discorso freddo e insignificante. Mal si confarebbe ad un , ad uno stoico di viso arcigno, che scevro da ogni commozione d’affetto mi chiudesse in un’arietta quattro apotegmi del liceo. Male ad un vecchio, che agghiacciato dalla età i rivolge verso di se unicamente la sensibilità, che gli altri oggetti richiederebbono. Male ad uno statista, ad un avaro, ad un politico, a que’ caratteri insomma, che capaci solo di passioni sordide, o cupe, e per interesse, o per le circostanze divenuti guardinghi, non sciolgono giammai l’animo ad un ingenuo, e facile trasporto. Siffatti personaggi, usando per lo più d’un tuono di voce uniforme e composto, non fanno spiccar nella favella loro quella chiarezza e forza d’accento, quella varietà d’inflessioni, che sono l’anima della musica imitativa. Però si dee schivare che s’introducano nei melodramma, oppure se vi si introducono, non dovranno occupare se non un luogo subalterno, lasciando ad essi l’onore d’ottener posti più riguardevoli pella tragedia, dove una orditura più circostanziata apre più vasto campo allo sviluppo di tai caratteri. Callicrate nel Dione, Lusignano nella Zaira, Polidoro nella Merope, e simili altri fanno un gran effetto sul teatro tragico, perché i personaggi che imitano, parlano alla ragione eziandio, e perché la poesia piace non meno quando istruisce che quando commuove; la prima delle quali cose può conseguirsi egualmente coi caratteri freddi, tranquilli, o dissimulati, che coi loro opposti. Ma la natura del canto, per cui vuolsi energia e commozione d’affetto, e che non sa imitare dell’anima se non il trasporto, li rigettarebbe come inopportuni al suo scopo. Ma, poiché essi sono talvolta necessari allo sviluppo degli avvenimenti, qual luogo deggiono ottenere precisamente nel melodramma?

[21] Ecco che l’accennata interrogazione ci porta ad un altra

cognizione non meno interessante, a quella cioè dei diversi generi di canto che

corrispondono al diverso carattere, e alla situazione diversa dei personaggi. Havvi una

situazione tranquilla, nella quale eglino s’informano a vicenda dello stato attuale

delle cose, con cui si espongono le circostanze, e si riempie, per così dire,

l’intervallo che passa tra un movimento di passione e un altro. Codesto genere, che

appartiensi perfettamente al narrativo, è quello che caratterizza il recitativo

semplice, di cui sono proprie siccome d’ogni altra narrazione la perspicuità, la

chiarezza e la brevità, osservando che l’ultima di queste doti è più necessaria

nell’opera che nella tragedia sì per la strettezza, e rapidità

che la musica esige, e sì perché, essendo il canto o la melodia l’ultimo fine della

musica imitativa, l’uditore è impaziente finché non arriva a conseguirlo. Nel recitativo

semplice adunque, che declamazion musicale piuttosto che canto dee propriamente

chiamarsi, giacché della musica altro non s’adopra che il Basso, che serve di quando in

quando a sostenere la voce, né si scorre se non rade volte per intervalli perfettamente

armonici: hanno il lor luogo i personaggi subalterni, che noi abbiamo supposto finora

inutili al canto. Havvi un’altra situazione d’animo più veemente e concitata, dove i

primi impeti delle passioni si spiegano, quando l’anima, ondeggiando in un tumulto

d’affetti contrari, sentesi tormentata dalle proprie dubbiezze senza però sapere a qual

partito piegare. Siffatta incertezza, e l’alternativo passaggio da un movimento in un

altro diverso è quello che forma il recitativo obbligato, lo stile del quale dee

conseguentemente essere vibrato, e interciso, che mostri nell’andamento suo la

sospensione di chi parla, e il turbamento, e che lasci alla musica strumentale

l’incombenza di esprimere negli intervalli della voce ciò che tace il cantante. L’anima

stanca delle sue incertezze si risolve finalmente, e abbraccia quel partito che più

confacente le sembra. Gli affetti più liberamente si spandono, e sono, per così dire,

nell’ultimo lor periodo. Cotal situazione è la propria dell’aria, la quale considerata

sotto questo filosofico aspetto non è altro che la conclusione, l’epilogo, o epifonema

della passione, e il compimento più perfetto della melodia. Un esempio rischiarerà

meglio il mio pensiero. Selene sorella della

sfortunata Didone viene a ragguagliarla

ch’Enea senza punto curarsi delle sue

preghiere ha nel silenzio della notte ragunati i suoi compagni, allestite le navi, ed è

fuggito da Cartago. Questa scena è composta di semplice recitativo. Didone colpita dalla

improvvisa novella ondeggia fra un tumulto d’affetti, di pensieri, e di dubbi, se deggia

con mano armata inseguir Enea che fugge, o darsi in braccio a Jarba suo rivale, o piuttosto procacciarsi da disperata

la morte. Codesta situazione, che comunemente si esprime in un monologo, è propria del

recitativo obbligato. Si decide infine, e il desiderio di morire la vince: ecco il luogo

opportuno per l’aria. Che se il personaggio non si risolve, ma rimane nelle sue

dubbiezze, come talvolta addiviene, allora l’aria dovrà essere come una cscita, una

scappata del sentimento, cioè quella riflessione ultima, in cui l’anima si trattiene per

isfogar in quel momento il suo dolore, o qualsivoglia altra affezione. Siffatta

riflessione alle volte è morale cavata dall’avvertenza che si fa alle proprie

circostanze; in tal caso l’aria chiude naturalmente una sentenza; giacché io non saprei

convenire col cavalier 4,

né col 5, i

quali ogni e qualunque sentenza vorrebbero escludere dalle arie, «perché, dicono essi, della passione non è proprio il

dommatizzare»

. Certamente non è proprio di essa, se per «dommatizzare»

s’intenda l’intuonar sul teatro un capitolo di , ovvero alcuna di quelle lunghe tiritere morali, di che tanto

abbondano le tragedie de’ cinquecentisti, nel qual senso sono state ancora da me

condannate: ma non è già così di piccole, e brievi sentenze, che spontaneamente vengono

suggerite all’animo dallo stato presente del nostro spirito. Le quali lontano dal

disconvenirsi ad una persona appassionata le sono anzi naturalissime per quel segreto

vincolo, che lega insieme tutte le facoltà interne dell’uomo, onde avvien che la

riflessione desti in noi le passioni, e queste destino la riflessione scambievolmente,

come ognun può osservare in se stesso, e come vedesi praticato dai primi autori.

[22] L’errore di tal opinione è nata al mio avviso dal non aver penetrato abbastanza nella filosofia delle passioni, e dall’avere stabilito come regola generale ciò che dovrebbe essere una eccezione soltanto. V’ha delle passioni che ammettono le sentenze riflesse, v’ha di quelle che le ricusano. Fra queste ultime è l’amore, e la ragione dipende dall’indole di quell’affetto. L’amante, che prostrato a’ piedi della sua bella, chiede la sospirata mercede de’ suoi lunghi sospiri, sa benissimo ch’egli non è debitore né al suo ingegno, né alla sua dottrina della fortuna d’essere riamato. Sa che l’amore indipendente per lo più della riflessione, e della ragione non ha altro domicilio che il cuore, né altra legge che quella, che gli detta l’affetto. Le lagrime sono li suoi argomenti: la fedeltà, e la costanza sono i suoi titoli: tutta la sua logica consiste nel far valere la sua tenerezza, e la sua sommissione. Sarebbe dunque inutile anzi contrario al fine ch’ei si propone, l’assalire il cuore della sua amata con teoremi, o con principi tratti da una filosofia, che l’amore non riconosce.

«Egle distratta intantoTorna, disse, a ridir, ch’io nulla intesi.»

[23] Ecco il perché gli apotegmi amorosi riescono così insipidi sul teatro. Lo stesso dico dello sdegno, il quale determinandosi sul momento, non ha né il tempo né l’occasione di generalizzare le idee. Non è così per esempio dell’ambizione. L’oggetto che questa si propone di sovrastar tutti gli altri, e di regnar, se potesse, in un universo di schiavi, non può conseguirsi senza un intima cognizione degli uomini, delle loro proprietà, e debolezze, delle vicende della fortuna, delle circostanze de’ tempi, e de’ mezzi di prevalersene. Cotale studio suppone nell’ambizioso uno spirito d’osservazione, e di sistema capace di rilevar la connessione delle cause coi loro eventi, e di risalire fino ai principi. Èdunque assai conforme all’indole di tal passione l’esprimersi con massime generali, che suppongono meditazione. Non è verosimile che Mirtillo nel Pastor fido la prima volta, che si abbocca con Amarilli per iscoprirle il suo amore, s’intertenga con essa lei a far, per così dire, una scaramuccia di sentenze, né ch’egli dica

«Non è in man di chi perdel’anima il non morire.»

nè ch’ella risponda

«Chi s’arma di virtù vince ogni affetto»

o ch’ei ripigli

«Virtù non vince ove trionfa amore»

affinch’ella soggiunga

«Chi non può quel che vuol, quel che può voglia»

colla lunga filastrocca che seguita. Ma è naturale bensì, che Artabano compreso da smoderato desiderio di regnare, al quale ha le sue mire indirizzate, si spieghi col figlio in tali termini:

«È l’innocenza, Arbace,Un pregio che consisteNel credulo consensoDi chi l’ammira, e se le togli questoIn nulla si risolve: Il giusto è soloChi sa fingerlo meglio, e chi nascondeCon più destro artificio i sensi suiNel teatro del mondo agli occhi altrui.»

[24] Nel primo si vede il poeta, che vuol far pompa di spirito in mancanza del sentimento; nel secondo si scorge un uomo, cui la sua passione ha fatto divenir scellerato per sistema. Dall’applicazion convenevole di tai principi alle diverse passioni dedur si potrebbe una teoria generale cavata dalla natura delle cose, che risparmierebbe molte critiche poco fondate, e che riuscirebbe utilissima a chi vuol innoltrarsi nella difficile, e delicata carriera del teatro.

[25] Lo stesso dee dirsi delle comparazioni. Mi sembra egualmente ingiusto lo sbandirle affatto dal dramma, che il volerle tutte senza eccezione difendere. L’uomo generalmente è più dominato dai sensi che dalla ragione. Le catene colle quali la natura l’ha legato agli altri esseri dell’universo, e la necessaria dipendenza, in cui vive, degli oggetti esteriori, lo costringono sovente a paragonarsi con essi, e a discoprirvi le relazioni segrete che passano tra la natura loro e la propria. La fantasia ripiena di ciò che le vien tramandato per mezzo degli organi non sa creare se non immagini corrispondenti a quello che vede, e l’uomo, sul quale ha codesta facoltà sì grande imperio, non sa immaginare le cose anche più astratte se non rivestite delle proprietà che osserva negli oggetti sensibili. Quindi l’origine della metafora, figura la più conforme di tutte alla umana natura, poiché la veggiamo usarsi ad ogni momento dai fanciulli, e dalle persone più rozze anche inavvertentemente ne’ loro famigliari discorsi. “Ardo di rabbia”, “cielo allegro”, “giornata maninconica” con cento altre somiglianti espressioni s’odono ad ogni tratto nella bocca de’ più idioti. Quindi l’origine eziandio delle similitudini egualmente naturali all’uomo, allorché non trovando espressione che corrisponda alla vivacità del suo concetto mentale, s’appiglia per farsi capire alla comparazione colle cose sensibili. Nel che è da osservarsi in confermazione del mio proposito, che l’uso del parlar figurato e comparativo tanto è maggiore in un popolo quanto è più scarso il linguaggio, e meno progressi v’ha fatto la coltura delle artie delle scienze. Leggansi le prime poesie di tutte le nazioni, come sono i frammenti degl’islandesi, i poemi d’, le favole di , il Gulistan di , e le canzonette americane, e vi si troverà una somiglianza che a prima vista sorprende, benché scritte da nazioni e in tempi così diversi. Tutto in esse è metafora, tutto è comparazione. Par quasi che il poeta non viva, e non senta, ma che senta e viva per lui la natura. A misura però che il linguaggio si stende, che le arti si moltiplicano, e che la coltura delle lettere vi si aumenta, lo stile delle figure e de’ segni s’indebolisce, s’introduce l’uso de’ termini astratti, la filosofia, riducendo l’espressioni al significato lor naturale, va poco a poco ammorzando l’entusiasmo, la poesia, e la eloquenza divengono più polite, e più regolari, ma conseguentemerite meno espressive: appunto come i grani d’oro assottigliati, e ridotti in foglia dagli artefici, i quali, come dice l’Abbate , perdono in solidità tutto ciò che acquistano in estensione.

[26] Può dunque il poeta drammatico metter in bocca de’ suoi personaggi le similitudini, ma acciochè riescano verosimili, dee metterle come lo farebbe la natura, e non altrimenti. Ora che insegna la natura su tal proposito agli uomini appassionati? A non usar di comparazioni dirette, a non fermarsi su tutti i punti di convenienza, a non esaminar ogni menoma relazione. Ciò s’appartiene piuttosto allo spirito tranquillo che alla passione, la quale occupata unicamente di se, non vede gli altri oggetti se non se alla sfuggita. Allorché sento una persona incollorita, che parlando di sé, prorompe:

«Orsa nel sen piagata,Serpe, che è al suol calcata,Tigre, che ha perso i figli,Leon, che aprì gli artigliFiera così non è.»

[27] Io conosco per cotali similitudini proferite con quella brevità ed energia un uomo dallo sdegno fortemente compreso. Ma qualora sento , che immerso ne’ più profondi pensieri mi vien fuori con questo paragone così circostanziato:

«Saggio guerriero anticoMai non ferisce in fretta?Esamina il nemicoIl suo vantaggio aspetta,E gl’impeti dell’ira,Cauto frenando va.Muove la destra e il piedeFinge, s’avanza, e cedeFinché il momento arrivaChe vincitor lo fa.»

allora io credo ascoltar un poeta, che vuol insegnarmi l’arte della

scherma, non già un personaggio occupato in pensieri di qualche importanza. Ciò che dico

della presente comparazione, dico di tutte le altre lavorate di simil gusto: potranno

esse prese separatamente considerarsi come squarci bellissimi di poesia, sulle quali un

gran musico potrà addattare una modulazione eccellente, ma sempre mancherà loro la

primaria bellezza, che consiste nella fedele espressione della natura, e nella relazione

col tutto. mi susurra all’orecchio

«pulcrum est, sed non erat hic locus»

. So che a difendere , il quale sovente inciampa in questo difetto,

s’adduce da alcuni l’esempio di , e

d’, che ne usarono talvolta nelle loro

tragedie; ma (dicasi con coraggio) né , né

, né hanno autorità che basti a distruggere i fermi ed inalterabili

principi della ragione.

[28] Se non che né comparazioni, né sentenze, né poesia fraseggiata dovranno aver luogo nei duetti, terzetti ecc. Ciò sarebbe lo stesso, che render affatto inverosimili tali componimenti, i quali hanno bisogno di tutta la magia della musica per esser probabili. Se si disamina con giusta critica niente v’ha di più stravagante a sentirsi, come ben riflette il marchese di nella sua bella lettera francese intorno al dramma intitolato l’Onfale, che due o tre personaggi, che parlano alla volta, e si confondono, dicendo le medesime parole, senza curarsi l’uno di quanto risponde quell’altro: ciò è contrario egualmente alla urbanità di chi parla, che alla sofferenza di chi ascolta, e però si sbandiscono a ragione dalla tragedia, dove hassi tanto riguardo al decoro. Nullameno considerando, che il duetto lavorato a dovere è il capo d’opera della musica imitativa, e che produce sul teatro un effetto grandissimo: riflettendo, che l’agitazion d’animo veemente, che ne’ personaggi si suppone, basta a rendere se non certa almeno possibile la simultanea confusione di parole, e d’accenti in qualche momento d’interesse, la quale possibilità basta a giustificar il poeta nella sua imitazione: ripensando, che lo sbandir dal dramma siffatti pezzi sia lo stesso, che chiuder una sorgente feconda di diletto alle anime gentili; il critico illuminato sarà costretto a commendarne l’uso non che a permetterlo, avvisandosi, che nelle belle arti l’astratta ragione debbe sottoporsi al gusto come questo si sottopone all’entusiasmo, e al vero genio. L’unico uffizio della critica è quello di perfezionarli, riducendoli alla maggiore semplicità e verosimiglianza. perché il poeta drammatico sceglierà per il duetto il punto più viva, ovvero sia la crisi della passione, userà il più che possa del dialogo nell’aria che lo precede, sarà ristretto ne’ periodi, conciso ed animato ne’ sentimenti.

[29] Che se pochi autori hanno osservate ne’ loro scritti siffatte distinzioni, se si leggono arie, recitativi, e duetti lavorati su principi diversi, ciò altro non prova se non che pochi autori hanno penetrato nello spirito dell’arte loro, e che appunto veggonsi tanti drammi noiosi e languidi perché non sono stati scritti secondo le regole, che prescrive una critica filosofica.

[30] Dall’esame dei cangiamenti, che dal suo accoppiamento colla musica nella poesia risultano, passiamo ora a vedere le mutazioni che induce la prospettiva, ovvero sia con vocabolo più esteso la decorazione. L’opera non è, o non dovrebbe essere, che un prestigio continuato dell’anima, a formare il quale tutte le belle arti concorrono, prendendo ciascuna a dilettare or l’uno l’altro dei sensi. E siccome dalla unione colla musica ne soffre alquanto la verosimiglianza poetica per la difficoltà, che v’ha nel concepire un aggregato di persone, che agiscono sempre cantando, e che siffatta difficoltà non si toglie via se non tenendo occupato lo spettatore in una perpetua illusione, la quale gli impedisca dal pensare al suo errore; così debbesi cercare per ogni verso di trattenerlovi, chiamando un senso in aiuto dell’altro, massimamente in que’ momenti d’ozio, dove non potendo la musica tutta la sua energia mostrare, lo spettatore in nulla occupato ha l’agio di riflettere a ciò ch’ei vede. A tal fine giovano la prospettiva, e la decorazione ora rivestendo i personaggi di quella pompa, che l’occhio invaghisce cotanto, ora spiegando tutte le bellezze della pittura, ora dando maggior risalto alla grandiosità coll’intenso e artifizialmente variato chiarore, ora offrendo alla vista oggetti sempre nuovi, e sempre vaghissimi nelle frequenti mutazioni della scena. Tutte le quali cose producono l’illusione, non solo come supplemento della musica, e della poesia, ma come un rinforzo eziandio dell’una e dell’altra, poiché assai chiaro egli è, che né l’azione più ben descritta dal poeta, né la composizione più bella del musico sortiranno perfettamente il loro effetto, se il luogo della scena non è preparato qual si conviene a’ personaggi che agiscono, e se il decoratore non mette tal corrispondenza fra gli occhi, e gli orecchi, che gli spettatori credano di essersi successivamente portati, e di veder in fatti que’ luogi ove sentono la melodia.

[31] Da quai prestigi eglino abbacinati, ed assaliti, a così dire nelle loro facoltà da tutte le bande veggonsi all’improvviso trasferiti, come Psiche, nel palazzo incantato d’amore. La loro immaginazione tutta occupandosi nel godimento, non lascia il tempo alla fredda ragione di riflettere se ciò che vede, sia vero o falso; l’immagine del luogo che si ha presente, seguita a mantener l’illusione quando più non s’ascoltano i suoni, e la grand’arte combinata della musica e della pittura consiste nel mantenerlo nell’errore costantemente. Guai se cade il velo dagli occhi! Guai se i critici vengono a destarlo dal sonno!

«Qu’il maudirait le jour, où son âme insenséePerdit l’heureuse erreur qui charmait sa pensée!»

[32] In una parola lo scopo del melodramma è di rappresentare le umane passioni per mezzo della melodia, e dello spettacolo, o ciò, che è lo stesso, l’interesse e l’illusione. Il buon gusto e la filosofia debbono tutto sagrificare a questi due fini, e siccome gli uomini radunati in società rinunziarono alla metà de’ suoi diritti per conservar illusa l’altra metà, così il poeta purché conservi ed accresca i dilicati piaceri del cuore, e della immaginazione, purché dia campo alla musica d’ottener compiutamente il suo fine, non dee imbarazzarsi gran fatto dei cicalecci dei critici, che gli si oppongono. La prima legge dell’opera superiore ad ogni critica è quella d’incantare, e di sedurre.

[33] Quindi, essendo necessaria per l’illusione la rapidità, e la prontezza dello spettacolo, (altrimenti colla lentezza lo spettatore s’accorgerebbe di essere stato ingannato) l’unità di scena, che s’opporrebbe all’una e all’altra, è bandita per sua natura dal dramma. Non è del tutto certo se sia ben fatto nella tragedia il mantener sempre la stessa scena, atteso che la premura di conservar la verosimiglianza in una cosa, è la cagione che venga violata in molte altre, mancandosi sovente al decoro, alla verità, ed al costume per far che tutti gli avvenimenti accadano nel medesimo luogo, siccome vedesi in alcune tragedie dei Greci, in quelle di , e più nei moderni grecisti dal fino al . Ma egli è fuor di dubbio nel melodramma, dove siffatta unità apporterebbe molti inconvenienti oltre gli accennati della tragedia. Abbiamo detto che la poesia debbe esser variata, che dee parimenti variarsi la musica in guisa che le situazioni si succedano rapidamente l’una all’altra, passando dall’affettuoso all’immaginativo, e dall’espressivo al pittoresco, cosicché tutto sia movimento, e azione. Ora cotal fine si distruggerebbe, se ciò che si vede, fosse in contradizione con ciò che si sente, se godendo l’orecchio della varietà successiva de’ suoni, l’occhio fosse condannato all’uniformità costante de’ medesimi oggetti, e se obbligassimo lo spettatore a sentire una musica di guerra negli appartamenti d’una fanciulla, o un’arietta d’amore in un campo di battaglia.

[34] E qui ci si affaccia un dubbio importante, che conviene dilucidare, il sapere cioè se alla interna costituzione del dramma convengano più gli argomenti tratti dal vero, oppure i maravigliosi cavati dalla mitologia o dalle favole moderne. Il motivo del dubbio sì è ch’essendo l’opera, siccome si è veduto, un componimento fatto per dilettare l’immaginazione e i sensi, pare che ad ottener un tal fine siano più acconci degli altri gli argomenti favolosi, ne’ quali il poeta, non essendo obbligato allo sviluppo storico de’ fatti, può variare a grado suo le situazioni, può essere più rapido ne’ passaggi, e può accrescere, e sostener meglio l’illusione, somministrando all’occhio maggior copia di decorazioni vaghe, nuove, e maravigliose. Inoltre, dovendosi escludere dalla musica tutto ciò che non commuove, e non dipinge, e dovendosi in essa sfuggire le situazioni, ove l’anima rimanga, per così dire, oziosa, sembra, che ciò non s’ottenga così bene negli argomenti di storia, ne’ quali la verosimiglianza seguitandosi principalmente, ci entrano per necessità discussioni, moralità, ed altre circostanze che legano un accidente coll’altro, e che sostituiscono la lentezza alla passione. O ci converrà dunque affrettar di troppo gli avvenimenti, o si cadrà nel languore. Tali sono a un dippresso le ragioni onde si sono mossi i Signori 6 e di 7 a dar la preferenza all’opera francese, dove regna il maraviglioso, sull’italiana, dove regna il vero comunemente.

[35] Ad onta della mia stima per così chiari scrittori ardisco di

slontanarmi dalla opinione loro, tanto più che la trovo appoggiata sulle false nozioni

ch’eglino ci danno dell’opera. «Presso di noi, dice il

primo, la commedia è lo spettacolo dello spirito: la

tragedia quello dell’anima: L’opera quello de

sensi.»

«L’opera, dice il secondo, non è che

il maraviglioso dell’epica trasferito al teatro»

.