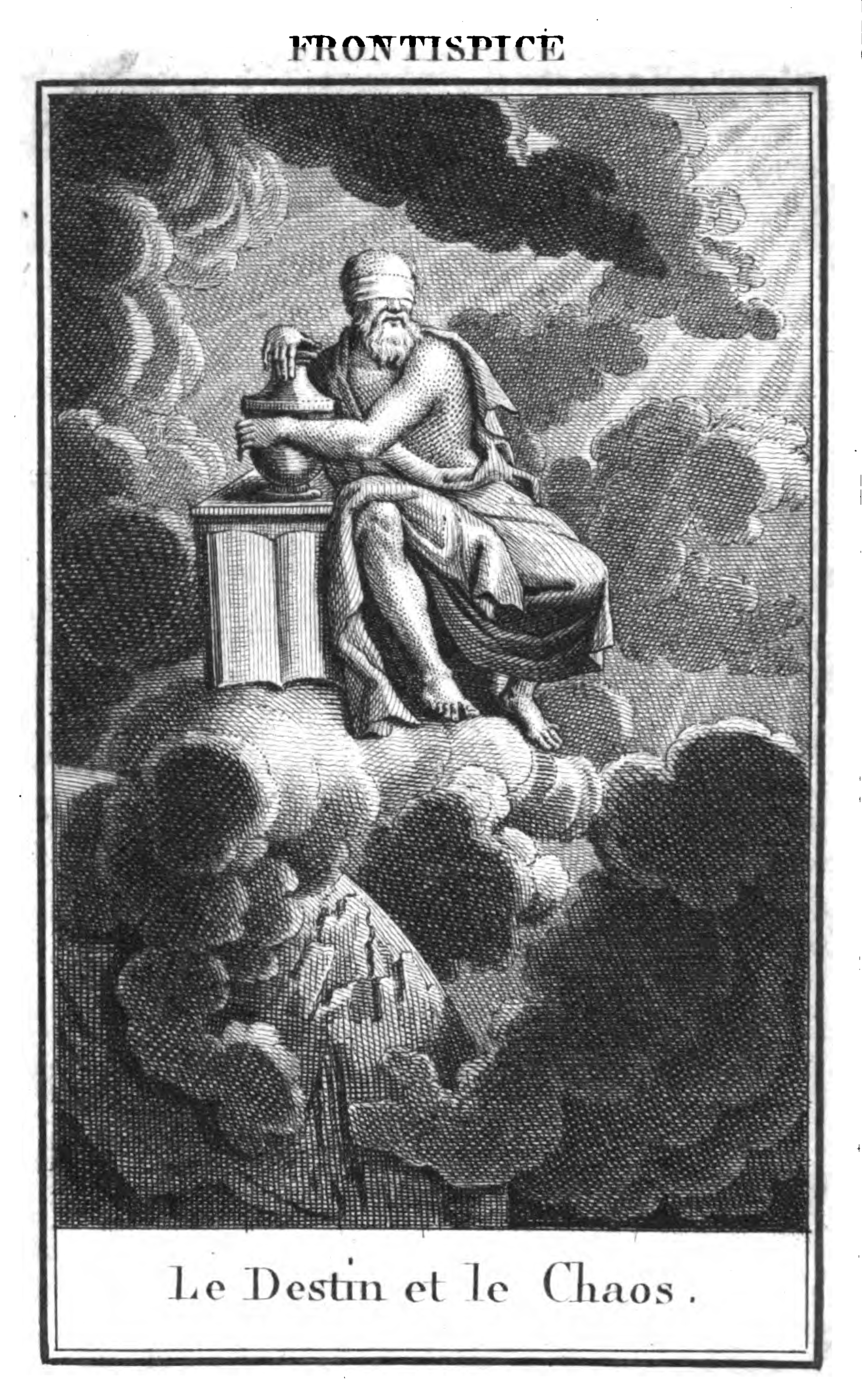

Frontispice §

Manuel mythologique. §

Origine et utilité de la Mythologie §

Demande. Qu’est-ce que la Mythologie ?

Réponse. La Mythologie est la science de toutes les fables de l’antiquité païenne ; elle tire son nom de deux mots grecs, mythos et logos, qui signifient discours fabuleux.

D. Quelle est l’origine des fables qui font le sujet de la Mythologie ?

R. Ces fables doivent, leur naissance à l’altération de l’histoire sacrée et profane, à l’ignorance, au penchant pour le merveilleux, et sur-tout aux passions qui, après avoir affoibli l’idée d’un Dieu créateur, ne laissèrent plus juger des choses que par les sens. Bientôt on vit les hommes adorer le soleil et la lune, parce qu’aucun autre objet ne leur parut plus digne de fixer le principe de religion gravé dans touts les cœurs par l’auteur de la nature : ce premier égarement fut suivi d’une idolâtrie moins excusable. Vers l’an du monde 2700, Ninus, fils de Bélus, roi des Assyriens, fit élever, au milieu de Babylone, la statue de son père et, ordonna à touts ses sujets de lui rendre le culte qui est dû à la divinité. A l’exemple des Assyriens, les nations voisines adorèrent ceux de leurs rois, de leurs guerriers, de leurs grands hommes, qui avoient paru s’élever au-dessus de l’humanité. Saturne, Jupiter, Hercule, et plusieurs autres furent mis au rang des dieux, du consentement unanime de touts les peuples.

Bientôt une foule d’idolesUsurpa l’encens des mortels ;Dieux sans force, ornements frivolesDe leurs ridicules autels.Amoureux de son esclavage,Le monde offrit un fol hommageAux monstres les plus odieux :L’insecte eut des demeures saintesEt par ses desirs et ses craintesL’homme aveugle compta ses dieux.( .)

D. A quoi peut nous servir la connoissance des fables du paganisme ?

R. Cette connoissance nous est très-utile. Elle nous apprend quelle étoit la croyance religieuse des peuples les plus célèbres de l’antiquité. Elle nous facilite l’intelligence des anciens écrivains, et sur-tout celle des poëtes. Elle nous fait comprendre l’intention qu’ont eue les peintres et les sculpteurs dans une infinité de leurs ouvrages. La fable est l’ame de la poésie, qui ne dit rien naturellement, mais relève tout par des images et un langage surnaturel. Ici, les bergers sont des satyres, ou des faunes ; les bergères, des nymphes ; les hommes à cheval, des centaures ; les vaisseaux, tantôt des chevaux ailés, comme dans l’histoire de Bellérophon ; tantôt des dragons, comme dans celle de Médée ; on appela les oranges, des pommes d’or. L’or fut regardé comme une pluie de ce précieux métal, comme dans la fable de Danaé ; les flèches passèrent pour des foudres et des carreaux ; etc. Écoutons Boileau à ce sujet :

Là, pour nous enchanter, tout est mis en usage :Tout prend un corps, une ame, un esprit, un visage ;Chaque vertu devient une divinité.Minerve est la prudence, et Vénus, la beauté.Ce n’est plus la vapeur qui produit le tonnerre,C’est Jupiter armé pour effrayer la terre.Un orage terrible aux yeux des matelots,C’est Neptune en courroux qui gourmande les flots.Écho n’est plus un son qui dans l’air retentisse,C’est une nymphe en pleurs, qui se plaint de Narcisse.Ainsi, dans cet amas de nobles fictions,Le poëte s’égaie en mille inventions,Orne, élève, embellit, agrandit toutes choses,Et trouve sous sa main des fleurs toujours écloses.

D. Les anciens reconnoissoient-ils un grand nombre de dieux ?

R. Oui. en compte jusqu’à trente mille ; et nous représente Atlas gémissant sous le poids du ciel, à cause du grand nombre de dieux qu’on y avoit placés.

D. En combien de classes les anciens partageoient-ils leurs dieux ?

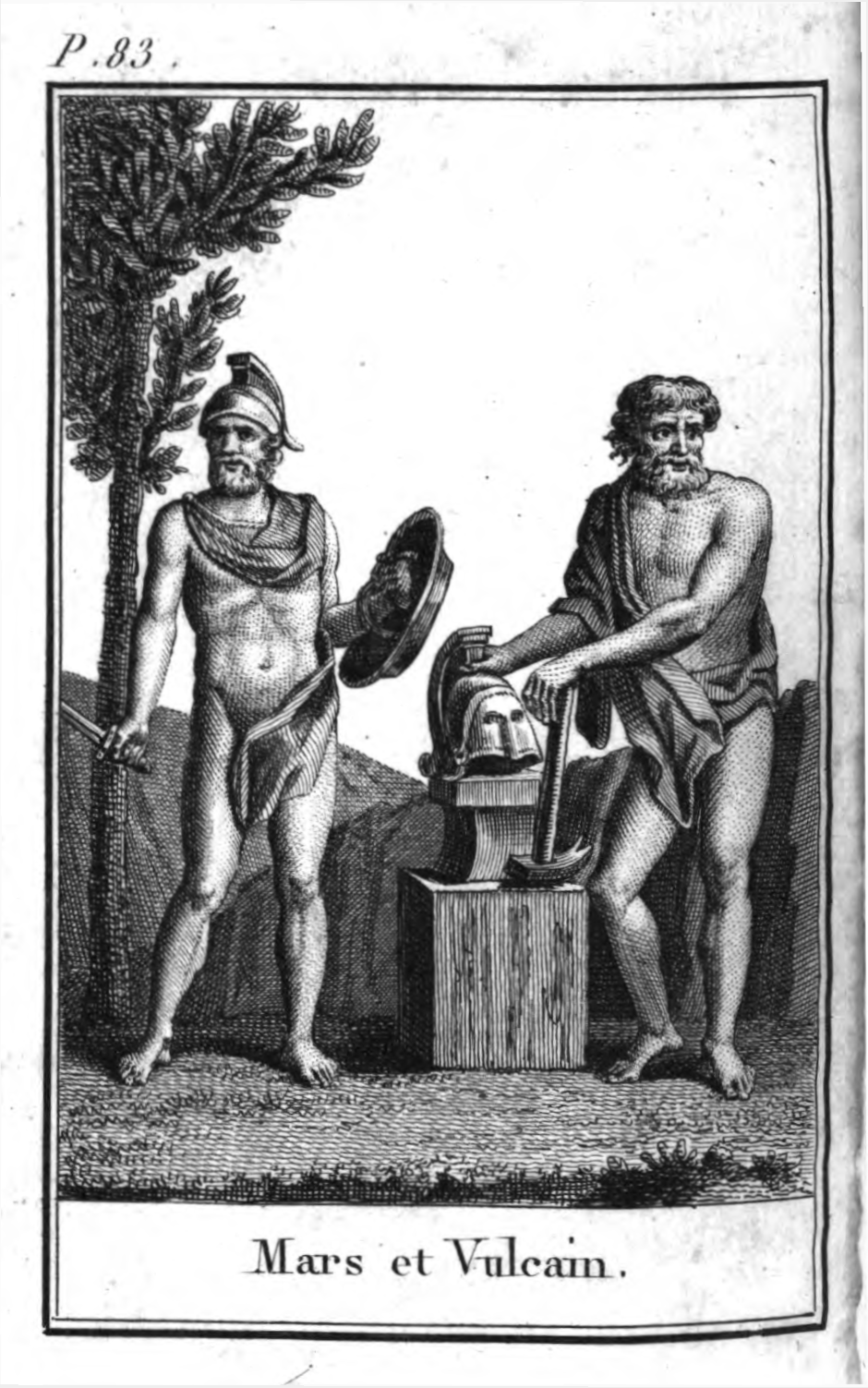

R. Ils les partageoient en quatre classes. La première comprenoit les dieux suprêmes, ou les grands dieux ; ils étoient au nombre de vingt, dont douze seulement étoient admis au conseil céleste : c’étoient Jupiter, Junon, Neptune, Cérès, Mercure, Minerve, Vesta, Apollon, Diane, Vénus, Mars et Vulcain. Les huit autres étoient le Destin, Saturne, Génius, Pluton, Bacchus, l’Amour, Cybèle et Proserpine.

La seconde classe renfermoit les dieux subalternes, qui veilloient aux champs, aux fleurs, aux fontaines, aux arbres, etc. ; tels que Pan, Pomone, Vertumne, et une multitude d’autres, qu’

appelle la

populace des dieux

.

On plaçoit dans la troisième classe les demi-dieux, ainsi nommés, parce qu’ils étoient nés d’un dieu et d’une mortelle, ou d’un homme et d’une déesse, tels que Hercule, Castor et Pollux ; etc.

Enfin, la quatrième classe contenoit les héros, c’est-à-dire, les rois et les guerriers illustres que les anciens poëtes ont célébrés ; tels que Agamemnon, Achille, Ulysse, etc.

Première partie. Dieux de la première classe. §

Le Destin. §

Demande. Qu’est-ce que le Destin ?

Réponse. Le Destin étoit une divinité aveugle qui gouvernoit toutes choses par une nécessité inévitable. Les autres dieux et Jupiter lui-même, étoient soumis à ses décrets. Il avoit son culte et ses oracles. Il passoit pour être fils de la Nuit. On le représente avec un bandeau sur les jeux, tenant l’urne qui renferme le sort des humains, et un livre où l’avenir est écrit d’une manière immuable. Les dieux alloient consulter ce livre, mais ils ne pouvoient y rien changer.

décrit ainsi le temple du Destin :

Loin de la sphère où grondent les orages,Loin des soleils, par-delà touts les cieux,S’est élevé cet édifice affreuxQui se soutient sur le gouffre des âges.D’un triple airain touts les murs sont couverts ;Et, sur les gonds quand les portes mugissent,Du temple alors les bases retentissent ;Le bruit pénètre et s’entend aux enfers.Les vœux secrets, les prières, la plainte,Et notre encens détrempé de nos pleurs,Viennent, hélas ! comme autant de vapeurs,Se dissiper autour de cette enceinte.Là, tout est sourd à l’accent des douleurs.Multipliés en échos formidables,Nos cris en vain montent jusqu’à ce lieu ;Ces cris perçants, et ces voix lamentablesN’arrivent point aux oreilles du dieu.A ses regards un bronze incorruptibleOffre en un point l’avenir ramassé.L’urne des sorts est dans sa main terrible ;L’axe des temps par lui seul est fixé.Sous une voûte où l’acier étincelle,Est enfoncé le trône du Destin ;Triste barrière et limite éternelle,Inaccessible à tout l’effort humain.Morne, immobile, et dans soi recueillie,C’est de ce lien que la Nécessité,Toujours sévère, et toujours obéie,Lève sur nous son sceptre ensanglanté,Ouvre l’abyme où disparoît la vie,D’un bras de fer courbe le front des rois,Tient sous ses pieds la terre assujettie,Et dit au Temps : « Exécute mes lois. »

D. Le Temps est donc chargé d’exécuter les ordres du Destin ?

R. Oui ; et nous l’apprend pareillement dans sa Henriade. Voici ce qu’il raconte de Saint Louis, au chant septième.

Comme il disoit ces mots d’une voix gémissante,Le palais des destins devant lui se présente :Il fait marcher son fils vers ces sacrés remparts,Et cent portes d’airain s’ouvrent à ses regards.Le Temps, d’une aile prompte, et d’un vol insensible,Fuit et revient sans cesse à ce palais terrible,Et de là sur la terre il verse, à pleines mains,Et les biens et les maux destinés aux humains.Sur un autel de fer un livre inexplicableContient de l’avenir l’histoire irrévocable.

Le Chaos §

D. Qu’appelez-vous Chaos ?

R. Le Chaos est cette masse informe, dans laquelle le ciel, la terre, la mer, touts les éléments étoient confondus.

Avant que l’air, les eaux et la lumière,Ensevelis dans la masse première,Fussent éclos, par un ordre immortel,Des vastes flancs de l’abyme éternel,Tout n’étoit rien. La nature enchaînée,Oisive et morte, avant que d’être née,Sans mouvement, sans forme, sans vigueur,N’étoit qu’un corps abattu de langueur,Un sombre amas de principes stériles,De l’existence éléments immobiles.Dans ce chaos (ainsi par nos aïeuxFut appelé ce désordre odieux),En pleine paix, sur son trône, affermieRégna long-temps la Discorde ennemie,Jusqu’à ce jour pompeux et florissant,Qui donna l’être à l’univers naissant ;Quand l’Harmonie, architecte du monde,Développant, dans cette nuit profonde,Les éléments pêle-mêle diffus,Vint débrouiller leur mélange confus,Et, variant leurs formes assorties,De ce grand tout animer les parties.Le Ciel reçut, en son vaste contour,Les feux brillants de la nuit et du jour,L’air moins subtil assembla les nuages,Poussa les vents, excita les orages :L’eau vagabonde en ses flots inconstantsMit à couvert ses muets habitants :La Terre enfin, cette tendre nourriceDe touts nos biens sage modératrice,Inépuisable en principes féconds,Fut arrondie, et tourna sur ses gonds,Pour recevoir la céleste influenceDes doux présents que son sein nous dispense.( .)

Saturne. §

D. De qui Saturne étoit-il fils ?

R. Saturne étoit fils du Ciel, le plus ancien des dieux, et de la Terre, la plus ancienne des déesses. Le Ciel s’appeloit encore Uranus, et la Terre étoit aussi nommée Vesta. Mais elle doit être alors distinguée de Vesta, déesse du feu et de la virginité.

D. Le Ciel n’eut-il de fils que Saturne ?

R. Il eut encore Titan, qui étoit l’aîné. Mais celui-ci, pour complaire à sa mère, céda l’empire du monde à Saturne, son cadet, à condition cependant qu’il n’élèveroit aucun enfant mâle. C’est pourquoi Saturne les dévoroit sitôt qu’ils étoient nés. Mais Cybèle, sa femme, ayant eu d’une seule couche Jupiter et Junon, cacha Jupiter et présenta à son mari une, pierre emmaillottée qu’il dévora. Cybèle fit élever secrètement Jupiter dans l’île de Crète.

D. Titan ne découvrit-il point la supercherie de Cybèle ?

R. Oui ; et il déclara aussitôt la guerre à son frère Saturne. Il le vainquit et le renferma dans une étroite prison, avec Cybèle. Jupiter, devenu grand, les en délivra.

D. Que fit Saturne, lorsqu’il fut rétabli sur le trône ?

R. Il avoit lu dans le livre du Destin, que Jupiter lui enlèveroit son royaume. Pour prévenir ce malheur, il déclara la guerre à son fils, et lui tendit des embûches, où il croyoit le faire périr. Mais Jupiter le vainquit, et le chassa pour toujours du ciel.

D. Où se réfugia Saturne ?

R. Il se réfugia en Italie, où Janus, roi du pays Latin, l’accueillit, et partagea son trône avec lui. Cette contrée fut ensuite appelée le Latium, d’un mot latin qui signifie se cacher, parce qu’elle avoit servi de retraite à Saturne.

D. Comment se comporta Saturne dans le Latium ?

R. Il enseigna aux hommes l’agriculture, et fit fleurir les arts et la vertu. Tout le temps qu’il passa dans cette contrée, fut appelé l’âge d’or. Voici la description que nous a donnée de ce siècle où les hommes furent si heureux :

Touts les plaisirs couroient au-devant de leurs vœux :La faim aux animaux ne faisoit point la guerre ;Le blé, pour se donner, sans peine ouvrant la terre,N’attendoit pas qu’un bœuf, pressé par l’aiguillon,Traçât d’un pas tardif un pénible sillon :La vigne offroit par-tout des grappes toujours pleines,Et des ruisseaux de lait serpentoient dans les plaines.

D. Quels noms donna-t-on aux âges qui suivirent le siècle d’or ?

R. On les appela l’âge d’argent, l’âge d’airain, et l’âge de fer, parce que les hommes se sont toujours pervertis de plus en plus.

D. Que fit Saturne en faveur de Janus qui l’avoit si bien accueilli ?

R. Saturne lui accorda la connoissance du passé et celle de l’avenir. Voilà pourquoi Janus est représenté avec deux visages opposés. Le mois de janvier lui fut consacré. On lui mettoit une clef à la main droite, pour marquer qu’il ouvroit l’année ; il tenoit à la gauche une baguette, comme présidant aux augures. Les Romains lui bâtirent un temple, dans lequel il y avoit douze autels, un pour chaque mois de l’année. Ce temple étoit toujours ouvert durant la guerre, et fermé durant la paix.

D. Quels sont les attributs de Saturne ?

R. Saturne étoit regardé comme le Temps, divinité allégorique, représentée sous la figure d’un vieillard, tenant une faux de la main droite, et de l’autre un serpent qui se mord la queue. On lui donne des ailes, et l’on place près de lui un sablier. La faux indique que le temps moissonne tout ; le serpent qui forme un cercle, désigne l’éternité, qui n’a ni commencement ni fin. Le sablier indique la mesure du temps, et les ailes sa rapidité.

Voici le beau portrait que le poëte nous en a laissé :

Ce vieillard, qui d’un vol agile,Fuit sans jamais être arrêté,Le Temps, cette image mobileDe l’immobile éternité,A peine du sein des ténèbres,Fait éclore les faits célèbres,Qu’il les replonge dans la nuit ;Auteur de tout ce qui doit être,Il détruit tout ce qu’il fait naître,A mesure qu’il le produit.

D. Comment nommoit-on les fêtes de Saturne ?

R. Elles se nommoient Saturnales. On les célébroit, à Rome, au mois de décembre. Pendant qu’elles duroient, le sénat ne tenoit point ses assemblées, les écoles publiques étoient fermées, les déclarations de guerre et les exécutions criminelles étoient suspendues et les maîtres servoient à table leurs esclaves, pour marquer que touts les hommes étoient égaux, et que touts les biens étoient communs, sous le règne du bon Saturne.

Cybèle. §

D. Qu’étoit Cybèle ?

R. Cybèle étoit femme de Saturne. Les poëtes lui ont donné différents noms. Ceux de Dindymène, de Bérécynthie et d’Idée, lui viennent de trois montagnes de Phrygie, Dindyme, Bérécynthe et Ida, où elle étoit principalement honorée. Elle étoit aussi appelée la grande mère, parce qu’elle est la mère de la plupart des dieux. On la nommoit encore Ops et Tellus : Ops, veut dire secours, parce qu’elle donnoit du secours aux humains : Tellus signifie terre, parce qu’elle présidoit à la terre, comme Saturne présidoit au ciel. Enfin, elle eut le nom de Rhée, d’un mot grec qui veut dire, je coule, parce que toutes choses coulent, proviennent de la terre.

D. Comment représente-t-on Cybèle ?

R. Elle est représentée assise, parce que les anciens regardoient la terre comme stable. Elle tient un disque ou un tambour, symbole des vents que la terre renferme dans son sein, et qui en sortent avec bruit. On lui donne une couronne de tours et de créneaux de murailles.

D. Quelles étoient les fêtes établies en l’honneur de Cybèle ?

R. Les fêtes de Cybèle s’appeloient les fêtes Mégalésiennes, ou les jeux Mégalésiens. Ce mot vient d’un adjectif grec qui signifie grande, parce que c’étoient les fêtes de la grande déesse. Elles se célébroient au son des tambours, avec des hurlements et des cris extraordinaires. Les prêtres de cette déesse se nommoient Corybantes.

D. Cybèle n’est-elle pas aussi regardée comme déesse du feu ?

R : Oui ; et alors on l’appelle Vesta. Les poëtes distinguent jusqu’à trois Vesta, l’une femme du Ciel, l’autre femme de Saturne, et une troisième qui seroit fille de ce dieu.

Numa Pompilius, second roi de Rome, avoit consacré à Cybèle, sous le nom de Vesta, un feu perpétuel, dont le soin étoit confié à des vierges appelées vestales. On ne pouvoit rallumer ce feu qu’avec les rayons du soleil : s’il s’éteignoit par la faute des vestales, ou si ces jeunes filles violoient leur vœu de virginité, elles étoient enterrées toutes vives.

Jupiter. §

D. Quel rang tient Jupiter parmi les dieux ?

R. Jupiter, fils de Saturne et Cybèle, est regardé comme le plus grand et le plus puissant des dieux : c’étoit le roi du ciel et de la terre.

Une voie en tout temps par les dieux fréquentée,Blanchit l’azur des cieux ; on la nomme Lactée.Elle sert d’avenue à l’auguste séjourOù Jupiter réside au milieu de sa cour.On voit aux deux côtés, sous de vastes portiques,S’ouvrir à deux battants des portes magnifiques,Vestibules pompeux des dieux patriciens.Ailleurs, sont confondus les toits des plébéiens.Au milieu du parvis la façade présenteDes Dieux du premier rang la demeure imposante.C’est là, s’il faut le dire en langage mortel,La cour de Jupiter, et le sénat du ciel.Le dieu, le sceptre en main, se place sur son trône ;L’immortelle assemblée en cercle l’environne.De son auguste front le calme s’est troublé ;Et la terre, et les mers, et les cieux ont tremblé.( , trad. de .)

D. Comment Jupiter fut-il élevé ?

R. Jupiter fut élevé secrètement dans l’île de Crète, sur le mont Ida. Pour empêcher que ses cris ne le découvrissent à Saturne et à Titan, les corybantes inventèrent une sorte de danse, dans laquelle ils s’entre-frappoient avec des boucliers d’airain. Il fut nourri du lait de la chèvre Amalthée, qu’il plaça dans le ciel, en reconnoissance des bons offices qu’il en avoit reçus. Il donna une de ses cornes aux nymphes qui avoient pris soin de son enfance, avec la vertu de produire tout ce que desireroit celui qui en seroit le possesseur. C’est la corne d’abondance. Selon d’autres mythologues, la corne d’abondance est celle qu’Hercule arracha à Achéloüs changé en taureau.

D. Que fit Jupiter, lorsqu’il fut devenu grand ?

R. Il détrôna Saturne son père, épousa Junon sa sœur, et partagea l’empire du monde avec ses deux frères Neptune et Pluton. Il donna l’empire des eaux Neptune, celui des enfers à Pluton ; et garda le ciel pour lui.

D. Après ce partage de l’univers, Jupiter régna-t-il tranquillement ?

R. Non. Les Titans, ou les géants, fils de la Terre et de Titan, entreprirent de rétablir leur père sur le trône, et d’en chasser Jupiter. Ils s’assemblèrent dans la Thessalie, et entassèrent montagnes sur montagnes pour escalader le ciel. Mais Jupiter les renversa à coups de foudre, et les accabla sous les montagnes qu’ils avoient amassées.

La demeure des dieux ne fut pas respectée.On dit que des géants l’audace révoltée,Ivre du fol orgueil d’attaquer Jupiter,Entassant monts sur monts, escalada l’éther.Mais le maître des dieux, armant sa main puissante,Foudroya de leurs monts la menace effrayante,Et les débris d’Ossa haussé sur PélionEcrasèrent l’orgueil de leur rébellion.( , trad. de .)

D. Jupiter put-il tout seul venir à bout de tant d’ennemis ?

R. Il avoit appelé les autres dieux pour combattre et pour partager le péril avec lui ; mais les dieux furent si épouvantés à la vue des géants, qu’ils s’enfuirent touts en Égypte, où ils se cachèrent sous diverses formes d’animaux : c’est pour cela que, dans la suite, les Egyptiens rendirent aux bêtes des honneurs divins ; Bacchus eut plus de courage que les autres dieux : car, ayant pris la figure d’un lion, il combattit avec fermeté pendant quelque temps animé par Jupiter qui lui crioit sans cesse : Courage, courage, mon fils !

D. Quels sont les plus fameux d’entre les géants qui firent la guerre à Jupiter ?

R. Ce furent : Briarée, qui avoit cent bras et cinquante têtes ; Typhée, demi-homme et demi-serpent, dont la tête atteignoit les cieux ; et Encelade, qui lançoit des rochers affreux contre l’Olympe. Les poëtes ont feint que ce géant avoit été abymé sous le mont Etna, en Sicile, et que toutes les fois qu’il vouloit se remuer ou changer de côté, il causoit des tremblements de terre.

Encelade, malgré son air rébarbatif,Sous le terrible Etna fut enterré tout vifLà, chaque fois qu’il éternue,Un volcan embrase les airs,Et quand, par malheur, il remue.Il met la Sicile à l’envers.

D. Quel soin occupa Jupiter, lorsqu’il se trouva paisible possesseur de l’empire du monde ?

R. Il s’appliqua à former l’homme. Prométhée, petit-fils du Ciel, ayant voulu imiter Jupiter, fit avec de la terre, quelques statues d’hommes, et, pour les animer, monta au ciel, par le secours de Pallas, et vola du feu au char du soleil. Jupiter, irrité de cette audace, ordonna à Mercure d’attacher Prométhée sur le mont Caucase, où un aigle lui rongeoit le foie, qui, en renaissant sans cesse, éternisoit son supplice. Hercule, dans la suite, tua l’aigle, et délivra Prométhée.

D. Quel dessein le châtiment de Prométhée inspira-t-il aux autres dieux ?

R. Les autres dieux, indignés que Jupiter prétendit avoir seul le droit de créer des hommes, firent fabriquer une femme par Vulcain ; et, pour la rendre parfaite, chacun lui fit son présent. Pallas, lui donna la sagesse ; Vénus, la beauté ; Mercure, l’éloquence ; etc., et on l’appela Pandore, nom composé de deux mots grecs qui signifient tout don.

D. Jupiter ne fit-il pas aussi son présent à Pandore ?

R. Oui. Jupiter, pour punir l’orgueil des dieux, feignit de vouloir aussi combler Pandore de ses dons. Il lui fit présent d’une boîte, qu’il lui ordonna de porter à Épiméthée, frère de Prométhée. Épiméthée, par une fatale curiosité, ouvrit la boîte, et aussitôt touts les maux de la nature, qui y étoient renfermés, se répandirent sur la terre. L’espérance seule resta au fond.

Voici ce que dit à ce sujet :

D’où peut venir ce mélange adultèreD’adversités, dont l’influence altère.Les plus beaux dons de la terre et des cieux ?L’antiquité nous mit devant les yeuxDe ce torrent la source emblématique,En nous peignant cette femme mystique,Fille des dieux, chef-d’œuvre de Vulcain,A qui le ciel, prodiguant par leur mainTouts les présents dont l’Olympe s’honore,Fit mériter le beau nom de Pandore.L’urne fatale, où les afflictions,Les durs travaux, les malédictions,Jusqu’à ce temps des humains ignorés,Avoient été par les dieux resserrés,Pour le malheur des mortels douloureux,Fut confiée à des soins dangereux.Fatal desir de voir et de connoître !Elle l’ouvrit, et la terre en vit naître,Dans un instant, touts les fléaux diversQui depuis lors inondent l’univers.Quelle que soit, ou vraie, ou figurée,De ce revers l’histoire aventuréeN’en doutons point, la curiositéFut le canal de notre adversité.

D. Quels sont les différents noms donnés à Jupiter ?

R. Le principal surnom de Jupiter étoit Olympien, parce qu’on prétendoit qu’il demeuroit avec toute sa cour sur le sommet du mont Olympe : on l’appeloit aussi le père du jour ; d’autres l’invoquoient sous le nom de Jupiter-Hospitalier, parce qu’il étoit regardé comme le protecteur des hôtes, et le dieu particulier de l’hospitalité. Il y avoit encore Jupiter-Capitolin, Jupiter-Tarpéien, parce qu’il avoit un temple sur le mont du Capitole, et un autre sur la roche Tarpéienne. Enfin, il étoit nommé Jupiter-Ammon et Jupiter-Stator.

D. Pourquoi le maître des dieux fut-il surnommé Jupiter-Ammon ?

R. Ammon, en grec, veut dire arène ou sable. Or, Bacchus s’étant égaré un jour dans les sables brûlants de l’Arabie, fut pris d’une soif ardente, et ne pouvoit trouver une goutte d’eau. Dans cette extrémité, Jupiter se présente à lui sous la forme d’un bélier, frappe du pied la terre, et fait jaillir une source abondante. Bacchus, en reconnoissance, éleva dans cet endroit un temple sous l’invocation de Jupiter-Ammon, c’est-à-dire, Jupiter des Arènes.

D. Pourquoi Jupiter fut-il surnommé Stator ?

R. Ce surnom lui vient du verbe latin stare, qui signifie s’arrêter, en mémoire de ce que Jupiter avoit tout à coup arrêté les Romains, lorsqu’ils commençoient à prendre la fuite, en combattant contre les Sabins.

D. Les métamorphoses de Jupiter sont souvent célébrées par les poëtes, voulez-vous nous faire connoître ces métamorphoses ?

R. On appelle métamorphose la transformation ou le changement d’une forme en une autre. Jupiter, dégoûté de Junon, aima plusieurs mortelles, et prit différentes figures pour les séduire. Il se transforma en cygne pour tromper Léda, dont il eut Castor et Pollux ; il se changea en pluie d’or, pour pénétrer dans la tour d’airain où étoit enfermée Danaé, qui le rendit père de Persée ; il prit la figure d’un taureau, pour enlever Europe, qui lui donna Minos et Rhadamante ; il se métamorphosa en satyre pour surprendre Antiope, dont il eut Zéthus et Amphion. Il se présenta à Alcmène, épouse d’Amphytrion, roi de Mycènes, sous la forme de ce prince, et devint père d’Hercule. Il prit la taille et la figure d’un jeune homme, pour plaire à Sémélé, qui donna le jour à Bacchus. Il emprunta les traits de Diane pour tromper la nymphe Calisto, qui mit au monde Arcas. Enfin, il se fit berger, pour séduire Mnémosyne, de laquelle il eut les neuf Muses.

D. Comment Jupiter est-il ordinairement représenté ?

R. On le représente assis sur un aigle ou sur un trône d’or, au pied duquel sont les deux coupes du bien et du mal qu’il répand à son gré sur le monde. Son front est chargé de sombres images ; ses yeux, menaçants brillent sous de noirs sourcils, son menton est couvert d’une barbe majestueuse, il tient le sceptre d’une main ; de l’autre, il lance la foudre. Les vertus siégent à ses côtés. On le revêt aussi d’un manteau d’or. Denys le Tyran étant entré dans un temple, lui fit ôter ce vêtement, en disant qu’il étoit

pesant en été, et froid en hiver

; il lui en fit mettre un autre de laine, qu’il prétendoit être

propre aux quatre saisons

.

D. Qu’est-ce que l’aigle de Jupiter ?

R. Périphas, roi d’Athènes, se fit tellement aimer de ses sujets, qu’il fut adoré comme Jupiter. Le souverain des dieux en fut si violemment irrité, qu’il voulut foudroyer Périphas ; mais Apollon intercéda pour lui, et obtint qu’il fût changé en aigle. Jupiter s’en servoit pour traverser les airs.

D. Quel arbre étoit consacré à Jupiter ?

R. C’étoit le chêne, parce que Jupiter, à l’exemple de Saturne, apprit aux hommes à se nourrir de gland. On prétend que les chênes de la forêt de Dodone, en Épire, rendoient des oracles. Cette forêt étoit consacrée à Jupiter, qui y avoit un temple, sous le nom de Jupiter-Dodonéen.

Junon. §

D. De qui Junon étoit-elle fille ?

R. Junon étoit fille de Saturne et de Cybèle, et sœur de Jupiter, qui se transforma en un oiseau pour la séduire. Mais la déesse le reconnut, et ne voulut l’écouter qu’à condition qu’il l’épouseroit. Junon devint ainsi la reine des dieux. Elle étoit la déesse des royaumes ; mais elle présidoit sur-tout aux mariages et aux accouchements, sons le nom de Lucine.

D. Quel étoit le caractère de Junon ?

R. Junon étoit d’un caractère impérieux, jaloux et vindicatif. Elle épioit sans cesse les démarches de son époux. Elle persécuta cruellement les femmes qui furent aimées de Jupiter, et même les enfants qu’elles lui donnèrent.

D. Racontez quelques-uns des traits de la vengeance de Junon.

R. Jupiter aimoit Io, fille d’Inachus, le plus ancien roi d’Argos. Pour dérober à Junon la connoissance de cette passion, il changeoit Io en vache. Mais Junon, soupçonnant cette métamorphose, demanda la vache à Jupiter, qui n’osa la lui refuser. Junon la donna à garder à Argus, qui avoit cent yeux, dont cinquante étoient toujours ouverts quand les cinquante autres étoient fermés par le sommeil. Mercure endormit cet espion au son de sa flûte, et le tua. Junon le changea en paon, et attacha les yeux d’Argus à la queue de cet oiseau, qu’elle prit sous sa protection. Cependant., elle mit à la poursuite d’Io, un taon, qui la piquoit continuellement, et lui fit parcourir tout l’univers. On dit qu’en passant auprès de son père, elle écrivit son nom sur le sable avec son pied. Inachus l’ayant reconnue, alloit s’en saisir, lorsque le taon la piqua si vivement, qu’elle se jeta à la mer, passa à la nage toute la Méditerranée, et arriva en Egypte, ou Jupiter lui rendit sa première forme. Ce fut là qu’elle mit au monde Epaphus ; elle y fut depuis adorée sous le nom d’Isis, et représentée sous la forme d’une femme ayant une tête de vache.

D. Quelle vengeance Junon exerça-t-elle contre la ville de Troie ?

R. Junon ne put jamais pardonner à Pâris de ne lui avoir point donné la pomme d’or sur le mont Ida, lorsqu’elle disputa de la beauté avec Vénus et Pallas : elle se déclara dès lors l’ennemie irréconciliable des Troyens, et poursuivit sa vengeance, après la ruine de cette ville, jusque sur Énée ;

Errant en cent climats, triste jouet des flots,Long-temps le sort cruel poursuivit ce héros,Et servit de Junon la haine infatigable.Que n’imagina point la déesse implacable ?Muse, raconte-moi ces grands événements,Dis pourquoi de Junon les fiers ressentiments,Poursuivant en touts lieux le malheureux Enée,Troublèrent si long-temps la haute destinéeD’un prince magnanime, humain, religieux :Tant de fiel entre-t-il dans les ames des dieux ?…Une autre injure parle à son ame indignée :Par un berger troyen sa beauté dédaignée,L’odieux jugement qui fit rougir son front,Hébé pour Ganymède essuyant un affront,Tout l’irrite à la fois, et sa haine bravéeVit au fond de son cœur profondément gravée…Cependant les Troyens, après de longs efforts,Des champs Trinacriens1 avoient rasé les bords,Déjà leurs nefs, perdant l’aspect de la Sicile,Voguoient à pleine voile, et de l’onde docileFendoient d’un cours heureux les bouillons écumants,Quand la fière Junon, de ses ressentimentsNourrissant dans son cœur la blessure immortelle,« Quoi ! sur moi les Troyens l’emporteroient, dit-elle !» Et de ces fugitifs le misérable roi» Pourroit dans l’Italie aborder malgré moi !…» O fureur ! Quoi ! Pallas, une simple déesse,» A bien pu foudroyer les vaisseaux de la Grèce ;» Soldats, chefs, matelots, tout périt sous ses yeux :» Pourquoi ? pour quelques torts d’un jeune furieux,» Elle-même, tonnant du milieu des nuages,» Bouleversa les mers, déchaîna les orages,» Dans un noir tourbillon saisit l’infortuné,» Qui vomissoit des feux de son flanc sillonné,» Et de son corps lancé sur des roches perçantes» Attacha les lambeaux à leurs pointes sanglantes :» Et moi, qui marche égale au souverain des cieux,» Moi, l’épouse, la sœur du plus puissant des dieux,» Armant contre un seul peuple et le ciel et la terre,» Vainement je me lasse à lui livrer la guerre !» Suis-je encore Junon ? et qui d’un vain encens» Fera fumer encor mes autels impuissants ? »(Énéide, trad. de M. .)

D. Quelle peine terrible Junon infligea-t-elle aux Prœtides ?

R. Les Prœtides, filles de Prœtus, roi d’Argos, étoient fort belles. Elles eurent la hardiesse de comparer leur beauté à celle de Junon. La déesse, indignée de ce téméraire orgueil, rendit les Prœtides si furieuses, qu’elles s’imaginèrent être changées en vaches, et couroient en mugissant dans les forêts voisines :

Triste Pasiphaé !… quelle fureur t’inspire,Les filles de Prœtus, par un même délire,Effrayèrent Argos d’un faux mugissement ;Mais, loin de leur démence un tel emportement !Elles croyoient pourtant, s’inclinant vers la terre,Agiter sur leur tête une corne étrangère.

D. Pouvez-vous nous donner encore quelques exemples de l’humeur vindicative de Junon ?

R. Jupiter avoit enlevé Europe. Junon, persécuta cette princesse jusque dans les descendants de son frère Cadmus. Elle fit périr Sémélé, mère de Bacchus. Elle suscita une infinité de traverses à Hercule. Enfin, elle crut devoir faire sentir sa vengeance à son époux lui-même. Elle le quitta donc, et se retira à Samos. Jupiter consulta Vénus sur les moyens de la faire revenir. Cette déesse lui conseilla de faire placer sur un char une figure richement parée, et de faire annoncer que c’étoit Platée, fille d’Asope, qu’il alloit épouser. A cette nouvelle, Junon accourut furieuse et se jeta sur la statue, qu’elle brisa. Cette aventure la couvrit de honte, sans la rendre plus sage.

D. Jupiter et Junon eurent-ils des enfants ?

R. Vulcain fut le seul fruit de leur union.

D. La fable ne donne-t-elle pas d’autres enfants à Junon ?

R. La fable lui attribue encore Hébé et Mars. On raconte ainsi la naissance de ces deux enfants :

Junon, suivant l’avis d’Apollon, mangea, au banquet de Jupiter, un plat de laitues sauvages, et conçut Hébé, dont elle accoucha sur le champ. La naissance de Mars n’est pas moins extraordinaire. Junon, jalouse de ce que Jupiter avoit seul enfanté Minerve, voulut, de son côté, opérer un pareil prodige. Elle en parla à Flore, qui lui indiqua une fleur, que la déesse toucha et aussitôt elle devint mère de Mars.

D. Quel étoit l’emploi d’Hébé ?

R. Hébé étoit la déesse de la jeunesse. Elle fut chargée par Jupiter de verser le nectar aux dieux ; Mais s’étant laissée tomber un jour dans leur assemblée, elle en eut tant de honte, qu’elle n’osa plus y reparoître. Jupiter mit à la place d’Hébé, le beau Ganymède, fils de Tros, qu’il fit enlever par un aigle, lorsque ce jeune homme chassoit sur le mont Ida.

D. Quels étoient les lieux principalement consacrés au culte de Junon ?

R. Cette déesse étoit particulièrement honorée à Samos. Mais c’étoit surtout dans la ville d’Argos, qu’elle jouissoit de toute sa gloire. On y célébroit ses fêtes par le sacrifice d’une hécatombe, c’est-à-dire, de cent taureaux.

D. Comment Junon est-elle représentée ?

R. Elle est ordinairement représentée sur un char brillant traîné par deux paons. Elle a le sceptre en main, et le front couronné de lis et de roses. On place toujours auprès d’elle un paon, son oiseau favori. Quelquefois on y ajoute un arc-en-ciel, parce que Junon aima tendrement Iris, sa confidente et sa messagère. La reine des dieux, contente des services d’Iris, qui ne lui apportoit jamais que de bonnes nouvelles, la transporta au ciel. C’est ce que nous appelons l’arc-en-ciel.

Cérès. §

D. De qui Cérès fut-elle fille ?

R. Elle fut fille de Saturne et de Cybèle. Elle étoit la déesse des moissons. Elle enseigna aux hommes l’agriculture, en parcourant l’univers, pour chercher sa fille Proserpine que Pluton avoit enlevée.

D. Racontez l’histoire de l’enlèvement de Proserpine.

R. Pluton, dieu des enfers, étoit si noir, et avoit un royaume si affreux, que toutes les déesses avoient rejeté ses hommages. Il vit un jour Proserpine qui cueilloit des fleurs avec quelques-unes de ses compagnes, dans la plaine d’Enna, en Sicile. Il l’enleva, malgré les vives oppositions de la nymphe Cyanè, qu’il changea en fontaine. Le dieu, ayant ouvert la terre d’un coup de son trident, rentra dans ses états avec sa proie.

D. Que fit Cérès, lorsqu’elle sut le malheur de sa fille ?

R. Elle alluma deux flambeaux sur le mont Etna, pour la chercher de nuit comme de jour. Lorsqu’elle arriva à la cour de Céléus, roi d’Eleusis, elle enseigna particulièrement l’agriculture à Triptolème, fils de ce prince ; elle continua son voyage, et rencontra la nymphe Aréthuse, qui lui apprit que Proserpine étoit aux enfers. Cérès s’adressa alors à Jupiter, père de Proserpine, et le conjura de lui faire rendre sa fille. Jupiter y consentit, pourvu qu’elle n’eût rien mangé dans les enfers. Mais Ascalaphe rapporta qu’il avoit vu Proserpine sucer une grenade. Cérès changea ce dénonciateur en hibou, oiseau de mauvais augure. Jupiter, pour consoler Cérès, ordonna que Proserpine passeroit six mois de l’année avec elle, et les six autres mois avec son mari.

D. Pourquoi Cérès changea-t-elle Stellio en lézard ?

R. On raconte qu’un jour, cette déesse, fatiguée de ses courses, et épuisée de besoin, entra dans la cabane d’une vieille femme nommée Bécubo ou Baubo, qui lui présenta de la bouillie. Cérès en mangea avec tant d’avidité, qu’un enfant nommé ne put s’empêcher d’en rire. La déesse offensée, lui jeta le reste de sa bouillie, et le changea en lézard.

D. Quelles étoient les fêtes établies en l’honneur de Cérès ?

R. Elles se nommoient Eleusines du nom d’Eleusis, où elles commencèrent. On y gardoit un profond silence, et c’étoit un crime que de révéler ce qui s’y étoit passé. On trouve dans les anciens auteurs, deux autres fêtes instituées en l’honneur de Cérès : premièrement, les Thesmophories, du mot thesmophore où législatrice, parce qu’elle avoit donné des lois ; aux Athéniens, secondement, les Ambarvalies, mot qui signifie faire le tour, parce que, dans ces fêtes, on faisoit le tour des champs, pour obtenir la fertilité des terres et l’abondance des fruits. Le vin étoit banni des autels de Cérès. On lui immoloit un porc, parce que cet animal, en fouillant la terre, détruit les semences.

D. Quelle vengeance Cérès tira-t-elle de l’impiété d’Erésichton ?

R. Erésichton, l’un des principaux habitants de la Thessalie, avoit eu l’audace de couper plusieurs arbres dans une forêt consacrée à Cérès. Cette déesse, pour l’en punir, lui envoya une faim si horrible, qu’il consuma tout son bien, sans pouvoir la satisfaire. Métra, sa fille, que Neptune avoit aimée, obtint de ce Dieu de prendre toute sorte de formes, comme Protée. Son père la vendoit pour avoir de l’argent ; ensuite, elle reprenoit une autre forme, et il la vendoit de nouveau. Cette ruse ne put cependant suffire à la voracité d’Erésichton qui mourut misérablement en dévorant ses propres membres.

Les Dryades pleurant la perte de leur sœur,Et leurs bois dépouillés de leur antique honneur,Vont conjurer Cérès de venger leur injure.Elle les vengera, la déesse le jure :L’or des moissons s’ébranle au signe de son front.Elle apprête à l’impie, auteur de son affront,Un châtiment affreux, mais moindre que son crime.Elle veut à la Faim le livrer en victime ;Mais comme, par la loi des éternels décrets,On ne peut voir ensemble et la Faim et Cérès,Elle appelle une nymphe, Oréade légère,Et l’instruit en ces mots à servir sa colère :Au fond de la Scythie, où jamais les moissonsN’ont germé sur un sol durci par les glaçons,Solitude sans fruits, sans ombre, sans verdure,Est un vallon désert, ou la pâle Froidure,La Fièvre, le Frisson, le Besoin importunHabite avec la Faim, aux entrailles à jeun.Va la trouver ; dis-lui qu’implacable harpie,Elle aille se cacher dans le sein de l’impie ;Que par elle vaincus, mes présents, mes secours,Alimentent son mal et l’irritent toujours ;Qu’elle surmonte enfin ma puissance prodigue.Si le voyage est long, n’en crains pas la fatigue :Prends mon char, mes dragons, et vole sur les vents.

La nymphe prend le char et les dragons volants,S’élève dans les airs, vers les climats de l’Ourse,Et sur l’affreux Caucase elle arrête sa course.Elle cherche la Faim : là, sous des rocs pendants,Elle la voit qui rampe, et ronge de ses dentsQuelques brins d’herbe épars sur la roche indigente.Vous compteriez ses os sous sa peau transparente.Ses cheveux hérissés cachent son œil éteint,La rouille est sur ses dents, la pâleur sur son teint ;De nerfs et d’ossements assemblage difforme,De ses genoux pointus la jointure est énorme ;Et ses talons hideux s’alongent au-dehors,Grossis par la maigreur qui dessèche son corps.La nymphe, en lui parlant, n’ose s’approcher d’elle,Et lui dicte de loin l’ordre de l’immortelle.Elle s’arrête à peine, et déjà dans son sein,Elle a cru ressentir l’aiguillon de la Faim,Et loin d’elle aussitôt dans les airs détournée,Revole aux bords heureux qu’arrose le Pénée.

La Faim, dans touts les temps, si contraire à Cérès,Trouve un plaisir cruel à remplir ses décrets.Un tourbillon de vent la porte en Thessalie :Elle arrive dans l’ombre au palais de l’impie.Le sommeil sur ses yeux épanchoit ses pavots.Tandis qu’il est plongé dans un profond repos,Elle s’étend sur lui, se glisse dans sa couche,Lui souffle en l’embrassant les poisons de sa bouche,Le serre dans ses bras, se presse sur son sein,Allume dans ses sens les ardeurs de la faim,Et quittant un climat pour elle trop fertile,Regagne ses déserts et son antre stérile.

Dans les bras du sommeil, par un songe bercé,L’impie est endormi ; mais, par la faim pressé,II veut la satisfaire, ouvre une bouche avide,La ferme, l’ouvre encore, et se repaît de vide.Son gosier affamé se travaille sans fin,Et ses dents sur ses dents se fatiguent en vain.Quand il est éveillé, son mal n’est plus un songe :Sa faim est une rage, un vautour qui le ronge.Sa table au même instant est servie à grands frais :On dépeuple les airs, les lacs et les forêts,Son estomac à jeun au moment qu’il dévore,Demande d’autres mets, et d’autres mets encore.C’est un gouffre que rien ne peut rassasier ;Lui seul absorbe plus qu’un peuple tout entier.Pareil à l’Océan, ce réservoir du monde,Qui plus il boit de flots, plus il a soif de l’onde ;Pareil au feu qui croit plus il a d’aliment,Et consumant toujours, s’allume en consumant :Rien ne peut assouvir sa faim insatiable ;Plus il veut l’apaiser, plus elle est implacable.( , trad. de .)

D. Comment Cérès est-elle représentée ?

R. On la peint couronnée de fleurs et d’épis, tenant un flambeau d’une main, et de l’autre une gerbe de blé ou une branche de pavot. Quelquefois elle est montée sur un char traîné par des serpents. On lui donne de grosses mamelles, pour indiquer qu’elle est la nourrice du genre humain.

O Cérès ! presse ton retour :Sur nos plaines le dieu du jourRépand les chaleurs et la vie.Proserpine a quitté la courDu sombre époux qui l’a ravie :Le même char qui l’entraînaA travers la flamme et la cendre,A tes yeux charmés va descendreDu sommet brillant de l’Etna.Elle paroît, ton cœur palpite,Tes pas volent devant ses pas :Quand tu l’appelles dans tes bras,L’amour vers toi la précipite.Un mutuel enchantementVous enivre des mêmes charmes :Trop court, mais trop heureux moment,Où le plaisir verse des larmes !Pour un cœur noble et généreux,Qu’il est doux, en quittant Cerbère,De retrouver le monde heureuxPar les seuls bienfaits de sa mère !Belle Proserpine, à tes yeuxDéjà la moisson est tombée,Sous la faucille recourbéeDu moissonneur laborieux :Ici, les gerbes disperséesCouvrent la face des guérets :Plus loin, leurs meules entasséesElèvent un trône à Cérès.Sur l’arbre fécond de Pyrame,Le ver à soie ourdit sa trame,Qui pare les dieux et les rois :Les fraises parfument les bois,L’épine enfante la groseille,Mille fruits naissent à la fois ;Et prête à remplir sa corbeille,La nymphe hésite sur le choix.Par-tout l’abondance circule,L’homme n’est heureux que l’été :L’infatigable pauvretéBénit l’ardente caniculeQui fait frémir la volupté.Dans un salon pavé de marbre,Respire-t’on un air plus frais,Qu’à l’ombre incertaine d’un arbreCher aux déesses des forêts ?La dryade, en robe légère,Brave, sous un chapeau de fleurs,L’aiguillon ardent des chaleurs,Et Pallas, coiffée en bergère,Pour égayer les moissonneursDanse à midi sur la fougère.( .)

Neptune. §

D. De qui Neptune étoit-il fils ?

R. Neptune étoit fils de Saturne et de Cybèle. Son père avoit l’habitude de dévorer ses enfants mâles. Mais Cybèle, qui avoit déjà réussi à le tromper en lui présentant une pierre à la place de Jupiter, eut encore recours à la même ruse, et fit élever secrètement Neptune par des bergers. L’empire de la mer lui échut dans le partage de l’univers.

D. Neptune n’encourut-il point la disgrâce de Jupiter ?

R. Neptune conspira contre son frère ; et le maître des dieux, ayant découvert cette conspiration, l’exila du ciel avec Apollon et les autres conjurés. Laomédon élevoit alors les murs de Troie. Neptune et Apollon l’aidèrent dans cette entreprise. Mais lorsque les murs furent achevés, Laomédon refusa aux dieux la récompense qu’il leur avoit promise. Pour s’en venger, Neptune inonda la ville et suscita un monstre marin qui désoloit tout le rivage. Apollon y envoya la peste. L’oracle consulté répondit que, pour apaiser les dieux offensés, il falloit exposer touts les ans une jeune fille à la fureur du monstre. Bientôt le sort désigna pour victime Hésione, fille de Laomédon. Mais Hercule la délivra. Laomédon, qui s’étoit engagé à la donner à son libérateur, trahit encore sa promesse. Hercule indigné le tua. Cependant Neptune fit sa paix avec Jupiter, s’occupa du soin de gouverner ses états, et épousa Amphitrite.

D. Faites-nous connoître plus particulièrement Amphitrite.

R. Elle étoit fille de l’Océan et de la nymphe Doris. Comme elle avoit formé le projet de ne point se marier, elle rejeta d’abord la demande de Neptune. Mais le dieu des eaux lui envoya un dauphin qui la trouva au pied du mont Atlas, et vainquit sa résistance. C’est ainsi qu’Amphitrite devint déesse de la mer. Neptune, pour récompenser le dauphin, le plaça parmi les astres. Amphitrite, et Neptune eurent ensemble Triton, qui servoit de trompette à son père, usant pour cet effet d’une coquille ou d’une conque en forme de trompette. Il avoit la partie supérieure du corps semblable à l’homme, et le reste semblable à un poisson. La plupart des dieux marins sont aussi appelés Tritons, et sont représentés de la même manière avec des coquillages.

D. Quels sont les principaux d’entre les autres dieux marins ?

R. Nous nommerons d’abord l’Océan, beau-père de Neptune, qui paroît avoir eu plusieurs femmes, savoir Doris, mère d’Amphitrite, et Téthys, qui donna le jour à un grand nombre de nymphes appelées Océanitides ou Océanides, du nom de leur père. Il ne faut pas confondre cette Téthys avec Thétis, mère d’Achille. Quelquefois Téthys est prise pour la déesse de la mer, et pour la mer elle-même : ainsi,

, dans ses Géorgiques,

dit à Auguste que Téthys achetteroit au prix de toutes ses eaux l’honneur de l’avoir pour gendre

; et

dit, en parlant du soleil, que,

sans doute las d’éclairer le monde, il va chez Téthys rallumer dans l’onde ses feux amortis

. Téthys est ordinairement représentée sur un char en forme de coquille, traîné par des dauphins.

D. L’Océan et Téthys eurent-ils d’autres enfants que les Océanitides ?

R. Ils eurent encore Nérée et Doris, qui se marièrent ensemble et donnèrent naissance à cinquante filles appelées Néréides, ou nymphes de la mer. Elles ont le corps terminé en poisson, depuis la ceinture.

D. Les anciens ne donnèrent-ils le nom de nymphes qu’aux déesses de la mer ?

R. Ils appelèrent nymphes plusieurs autres déesses, auxquelles ils donnèrent des noms particuliers, suivant les différents emplois qu’ils leur attribuoient.

Les nymphes des fleuves et des fontaines furent nommées Naïades.

On les représente appuyées sur une urne d’où sort de l’eau.

Les nymphes des bois et des forêts furent appelées Dryades, et l’on donna le nom d’Hamadryades aux nymphes que l’on croyoit naître et mourir avec les chênes.

Les nymphes des vallons et des prairies furent nommées Napées, et celles des montagnes furent appelées Oréades.

D. Quelle fut la plus célèbre des Néréides ?

R. Ce fut Thétis, qui avoit une si grande beauté, que Jupiter voulut l’épouser. Mais Prométhée prédit que cette nymphe mettroit au monde un fils qui seroit plus illustre et plus grand que son père. Alors Jupiter renonça à ses prétentions. Thétis fut mariée avec Pélée, qui devint père d’Achille.

D. Faites-nous connoître les autres enfants de l’Océan et de Téthys.

R. Ils eurent encore les Fleuves dont on porte le nombre à trois mille. Les Fleuves sont représentés nus, couronnés de roseaux, le sein couvert d’une barbe vénérable, et appuyés sur une urne qui verse leur onde blanchissante. Enfin, l’Océan et Téthys eurent un fils appelé Protée. Ce dieu marin avoit la garde du troupeau de Neptune. Il rendoit aussi des oracles. Mais il falloit le lier pour l’y contraindre. Il se changeoit en eau, en feu, en bête féroce, et prenoit toute sorte de formes, pour se retirer des mains qui le retenoient ; de là vient qu’on dit d’un homme qui joue toute sorte de personnages : c’est un Protée.

Tel que le vieux pasteur des troupeaux de Neptune,Protée, à qui le Ciel, père de la Fortune,Ne cache aucun secret,Sous diverse figure, arbre, flamme et fontaine,S’efforce d’échapper à la vue incertaineDes mortels indiscrets.( .)

D. Les poëtes ne nomment-ils pas encore quelques autres divinités maritimes ?

R. Ils en nomment plusieurs, telles que Éole, les Sirènes, les Harpies, Ino et Mélicerte, Glaucus, Scylla et Charybde.

D. Qu’étoit Éole ?

R. Éole, roi des vents, est mis au rang des dieux de la mer, parce qu’il avoit le pouvoir de soulever les flots, et de causer les tempêtes. Il étoit fils de Jupiter. Il habitoit L’Éolie, île située entre l’Italie et la Sicile : (aujourd’hui Lipari.)

En prononçant ces mots, la déesse2 en furieVers ces antres, d’Eole orageuse patrie,Précipite son char. Là, sous de vastes monts,Le dieu tient enchaînés dans leurs gouffres profondsLes vents tumultueux, les tempêtes bruyantes ;S’agitant de fureur dans leurs prisons tremblantes,Ils luttent en grondant, ils s’indignent du frein.Au haut de son rocher, assis le sceptre en main,Eole leur commande ; il maîtrise, il tempèreDu peuple impétueux l’indocile colère :S’ils n’étoient retenus, soudain cieux, terre, mers,Devant eux rouleroient emportés dans les airs.Aussi, pour réprimer leur fougue vagabonde,Jupiter leur creusa cette prison profonde,Entassa des rochers sur cet affreux séjour,Et leur donna pour maître un roi qui, tour à tourIrritant par son ordre, ou calmant leurs haleines,Sût, tantôt resserrer, tantôt lâcher les rênes.Devant lui la déesse, abaissant sa hauteur :« Roi des vents, lui dit-elle avec un air flatteur,» Vous à qui mon époux, le souverain du monde,» Permit et d’apaiser et de soulever l’onde,» Un peuple que je hais, et qui, malgré Junon,» Ose aux champs des Latins transporter Ilion,» Avec ses dieux vaincus, fend les mers d’Etrurie :» Commandez à vos vents de servir ma furie ;» Dispersez sur les mers ou noyez leurs vaisseaux,» Et de leurs corps épars couvrez au loin les eaux. »(Énéide de , liv. ier, trad. de M. .)

D. Quels étoient les principaux vents ?

R. Les Romains reconnoissoient quatre vents principaux : Eurus, ou le vent d’orient, Borée, ou le vent du septentrion ou de bise ; Auster ou Notus, le vent du sud ou du midi, et Zéphire, le vent d’Ouest ou du couchant. Les Latins donnent pour femme à Zéphire la déesse Flore. On le peint sous la figure d’un jeune homme qui a l’air doux et serein, avec des ailes de papillon, et une couronne composée de toute sorte de fleurs, pour désigner son influence bienfaisante sur la nature.

D. Dites-nous quelque chose des Sirènes.

R. Les Sirènes, filles du fleuve Achéloüs et de la muse Calliope, étoient des monstres moitié femmes et moitié oiseaux. Elles habitoient des rochers escarpés sur les bords de la mer, entre l’île de Caprée et la côte d’Italie. Elles chantoient avec tant de mélodie qu’elles attiroient les passants, et ensuite les dévoroient. L’oracle leur avoit prédit que, dès qu’un seul homme passeroit sans être arrêté par le charme de leurs voix, elles périroient. Ulysse, averti par Circé, boucha les oreilles de touts ses compagnons avec de la cire, et se fit attacher lui-même au mât du navire par les pieds et par les mains. Cette précaution le sauva ; et les Sirènes, de dépit, se précipitèrent dans la mer, à un endroit depuis appelé de leur nom Sirénusse, où elles furent changées en rochers. On compte ordinairement trois Sirènes, savoir : Parthénope, qui chante ; Ligée, qui joue de la flûte ; et Leucosie, qui joue du luth.

D. Qu’appelez-vous Harpies ?

R. Les Harpies étoient des monstres qui avoient une tête de femme, des oreilles d’ours, le corps d’un vautour, des ailes de chauve-souris, et des griffes aux pieds et aux mains. Elles infectoient tout ce qu’elles touchoient : les plus connues s’appeloient Aëllo, Ocypète et Célæno.

D. Racontez l’histoire d’Ino et de Mélicerte.

R. Ino, fille de Cadmus et d’Harmonie, épousa en secondes noces Athamas, roi de Thèbes, dont elle eut deux fils, Léarque et Mélicerte. Athamas, devenu furieux, écrasa contre un mur le petit Léarque. Ino, craignant pour elle-même et pour Mélicerte un pareil traitement, prit son fils dans ses bras, et se jeta avec lui, du haut d’un rocher, dans la mer. Les dieux, touchés de compassion, les changèrent en divinités maritimes. Les Grecs honoroient Ino sous le nom de Leucothoé, et les Romains sous le nom de Matuta. Mélicerte étoit invoqué en Grèce sons le nom de Palémon, et à Rome sous le nom de Portunus.

D. Comment Glaucus devint-il un des dieux de la mer ?

R. Glaucus étoit un pêcheur de la ville d’Anthédon, en Béotie. Il s’aperçut un jour que les poissons qu’il posoit sur une certaine herbe du rivage, reprenoient de la force, et se jetoient dans la mer. Persuadé que cette herbe avoit une vertu particulière, il en mangea, et sauta aussitôt lui-même dans les eaux, où il fut reçu au nombre des dieux marins.

Je suis un dieu des mers, et, nouveau Palémon,Je suis au même rang que Protée et Triton.Je fus homme autrefois : toujours ami de l’onde,Assis sur un rocher, dans une paix profonde,J’aimois à tendre un piége aux crédules poissonsSurpris dans mes filets ou par mes hameçons.Non loin du bord lavé par la vague ondoyante,Est un pré que tapisse une herbe verdoyante.La brebis, ni la chèvre à la longue toison,N’ont jamais de leurs dents effleuré ce gazon.L’abeille, des jardins hôtesse voltigeante,N’y butina jamais sa richesse odorante ;Et jamais la bergère amoureuse des fleurs,N’y vint de sa corbeille assortir les couleurs.C’est là que, le premier, je vins sur l’herbe fraîcheDéposer les filets, instruments de ma pêche,Y compter les poissons par l’amorce trompés,Ou dans mes rets noueux sous l’onde enveloppés,Écoutez la merveille ; elle est invraisemblable :Mais que me serviroit d’inventer une fable ?De mes captifs épars quand le peuple écailléEut touché de ces prés le tapis émaillé,Je les vois loin de moi prendre un élan rapide,Nager sur les gazons comme en un champ liquide,Et dans l’onde courir, sauter et se mouvoir.A peine je conçois ce que je viens de voir.Je veux de ce prodige éclaircir le mystère :Est-ce une herbe, disois-je, est-ce un Dieu qui l’opère ?Mais quelle herbe eut jamais de semblables vertus ?Pour convaincre mes sens de doute combattus,Du gazon merveilleux que moi-même je cueille,Mes dents pressent le suc exprimé de sa feuille.Un desir tout nouveau palpite dans mon seinDe changer de nature ainsi que de destin.Je m’écrie, emporté par l’instinct qui m’agite :O terre où je suis né ! pour jamais je te quitte ;Et je cours dans les flots me plonger sans retour.Téthys parmi ses dieux me reçoit dans sa cour,Et le vieux Océan efface, à sa prière,Ce que j’eus de mortel sous ma forme première.( , trad. de .)

D. Que nous direz-vous de Scylla et de Charybde ?

R. Scylla, fille de Phorcys, étoit une belle nymphe qui fut aimée de Glaucus. Mais Circé, par jalousie, empoisonna la fontaine où Scylla avoit coutume de se baigner. A peine la nymphe y fut-elle entrée, qu’elle se vit changée en un monstre effroyable, dont la partie inférieure ressembloit à un chien. Elle eut tant d’horreur d’elle-même qu’elle se précipita dans la mer, et fut changée en un gouffre qui porte son nom.

Charybde, étoit une femme qui, ayant volé des bœufs à Hercule, fut foudroyée par Jupiter et métamorphosée en un gouffre qui se trouve placé en face de celui de Scylla.

Charybde et Scylla étoient deux gouffres très-voisins, au milieu desquels il falloit passer pour aborder en Sicile. Le passage étoit si dangereux, qu’il a donné lieu au proverbe : Tomber dans Charybde pour éviter Scylla.

D. Comment Neptune étoit-il représenté ?

R. On représentoit Neptune sur un char qui avoit la forme d’une vaste coquille et étoit traîné par quatre chevaux marins ou par quatre dauphins. Les roues effleuroient rapidement la surface de l’onde couverte de Tritons et de Néréides. Le front ceint du diadème, le souverain des mers, d’une main calmoit les flots agités, de l’autre tenoit le trident, emblème de sa triple puissance qui s’étend sur la mer, les fleuves et fontaines.

Les habitants de Trézène avoient empreint sur leur monnoie ; d’un côté le trident de Neptune, de l’autre la tête de Minerve ; ce qui semble indiquer le commerce dirigé par la sagesse.

D. Quand célébroit-on les fêtes de Neptune ?

R. Les Romains célébroient sa fête le premier jour du mois de juillet, et lui consacroient le mois de février, pendant lequel ils tâchoient de se rendre le dieu favorable pour l’époque prochaine de la nouvelle navigation. Les libations, qui, pour les autres dieux, étoient composées de vin, de lait et de miel, se faisoient, en l’honneur de Neptune, avec l’eau de la mer, des fleuves et des fontaines. On immoloit ordinairement un taureau blanc sur son autel ; mais, quelle que fût la victime amenée dans son temple, les prêtres lui en présentoient toujours le fiel, par analogie avec l’amertume de la mer. Ces cérémonies attiroient un concours prodigieux à Rome, et sur-tout aussi à l’isthme de Corinthe, où il avoit un temple célèbre dans lequel on lui avoit érigé une statue d’airain, haute de sept coudées. Son culte étoit si universel, qu’en parcourant les rivages de la Grèce, de la Sicile et de l’Italie, on trouvoit dans les moindres hameaux un temple ou au moins un autel dédié au dieu de la mer.

Pluton. §

D. Qu’étoit Pluton ?

R. Pluton, troisième fils de Saturne et de Cybèle, régnoit dans les enfers. Par le nom d’enfers, les poëtes et les mythologues entendent les lieux souterrains où alloient les ames des morts, pour être punies ou récompensées. Les enfers contenoient le Tartare et les Champs élysées. Le Tartare étoit un lieu de supplices, destiné aux méchants. Les Champs élysées étoient un lieu de délices, ou les ombres de ceux, qui avoient bien vécu, jouissoient d’un bonheur parfait.

D. Pluton n’avoit-il pas été dévoré par Saturne ?

R. Il avoit été en effet dévoré par Saturne ; mais Jupiter fit prendre à son père un breuvage qui le força de rejeter Pluton de son sein. C’est ainsi que ce dieu revit le jour. Il eut pour son partage la région des enfers. Il épousa Proserpine qu’il avoit enlevée. On le représente ordinairement sur un char d’ébène, traîné par des chevaux noirs. Il est couronné d’ébène, de narcisses ou de cyprès. Sa main droite est armée d’une longue fourche ; l’autre tient la clef qui ferme la porte de l’éternité.

D. Décrivez-nous la cour de Pluton.

R., dans le dix-huitième livre de Télémaque, décrit ainsi cette cour :

« Au pied du trône étoit la Mort, pâle et dévorante, avec sa faux tranchante, qu’elle aiguisoit sans cesse. Autour d’elle voloient les noirs soucis ; les cruelles défiances ; les vengeances toutes dégouttantes de sang et couvertes de plaies ; les haines injustes ; l’avarice qui se ronge elle-même ; le désespoir qui se déchire de ses propres, mains ; l’ambition forcenée qui renverse tout ; la trahison qui veut se repaître de sang, et qui ne peut jouir des maux qu’elle a faits ; l’envie qui verse son venin mortel autour d’elle et qui se tourne en rage, dans l’impuissance où elle est de nuire ; l’impiété qui se creuse elle-même un abyme sans fond, où elle se précipite sans espérance ; les spectres hideux, les fantômes qui représentent les morts pour épouvanter les vivants ; les songes affreux ; les insomnies aussi cruelles que les tristes songes. Toutes ces images funestes environnoient le fier Pluton, et remplissoient le palais où il habite. »

Nous lisons cette même description dans le sixième livre de l’Énéide de .

Devant le vestibule, aux portes des enfers,Habitent les Soucis et les Regrets amers,Et des Remords rongeurs l’escorte vengeresse ;La pâle Maladie, et la triste Vieillesse ;L’Indigence en lambeaux, l’inflexible Trépas,Et le Sommeil son frère, et le dieu des combats ;Le Travail qui gémit, la Terreur qui frissonne,Et la Faim qui frémit des conseils qu’elle donne,Et l’Ivresse du crime, et les Filles d’enfer,Reposant leur fureur sur des couches de fer ;Et la Discorde enfin, qui, soufflant la tempête,Tresse en festons sanglants les serpents de sa tête.(Trad. de M. .)

a imité ces deux descriptions dans le chant septième de sa Henriade. Il feint que Saint-Louis transporte Henri IV aux enfers.

Henri, dans ce moment, d’un vol précipité,Est, par un tourbillon, dans l’espace emportéVers un séjour informe, aride, affreux, sauvage,De l’antique Chaos abominable image,Impénétrable aux traits de ces Soleils brillants,Chefs-d’œuvre du Très-Haut, comme lui bienfaisants.Sur cette terre horrible, et des Anges haïe,Dieu n’a point répandu le germe de la vie.La Mort, l’affreuse Mort, et la Confusion,Y semblent établir leur domination.Quelles clameurs, ô Dieu ! quels cris épouvantables !Quels torrents de fumée ! et quels feux effroyables !Quels monstres, dit Bourbon, volent dans ces climats ?Quels gouffres enflammés s’entr’ouvrent sous mes pas ?O mon fils ! vous voyez les portes de l’abymeCreusé par la justice, habité par le crime.Suivez-moi ; les chemins en sont toujours ouverts.Ils marchent aussitôt aux portes des Enfers.Là gît la sombre Envie à l’œil timide et louche,Versant sur des lauriers les poisons de sa bouche ;Le jour blesse ses yeux dans l’ombre étincelants :Triste amante des morts, elle hait les vivantsElle aperçoit Henri, se détourne et soupire.Auprès d’elle est l’Orgueil, qui se plaît et s’admire ;La Foiblesse au teint pâle, aux regards abattus,Tyran qui cède au crime, et détruit les vertus ;L’Ambition sanglante, inquiète, égarée,De trônes, de tombeaux, d’esclaves, entourée ;La tendre Hypocrisie aux yeux pleins de douceur,(Le ciel est dans ses yeux, l’enfer est dans son cœur) ;Le Faux-Zèle étalant ses barbares maximes ;Et l’Intérêt enfin, père de touts les crimes.

D. Donnez-nous une idée du gouvernement des enfers.

R. On y comptoit trois juges, Minos, Eaque, et Rhadamante.

Mercure conduisoit les ames devant leur tribunal.

Mais l’enfer ne voit point de jugement injuste :Minos y tient ouvert son tribunal auguste ;Il tient l’urne terrible en ses fatales mains,Et jugé sans retour touts les pâles humains.( , trad. de M. .)

D. Comment Minos mérita-t-il de devenir le président du tribunal des enfers ?

R. Minos, fils de Jupiter et d’Europe, étoit roi de Crète. Il donna à ses sujets des lois qui subsistèrent jusqu’au temps de Platon. C’est la sagesse de ses lois, et sur-tout son équité, qui lui ont fait donner, après sa mort, la fonction de juge souverain des enfers. Il ne faut pas le confondre avec Minos, son petit-fils et père d’Androgée.

D. Faites-nous connoître les deux autres juges des enfers, Eaque et Rhadamante.

R. Eaque étoit fils de Jupiter et d’Égine. Il donna le nom de sa mère à l’île dans laquelle il régna, et qui s’appelle aujourd’hui Engia3. La peste avoit dépeuplé ses états. Il obtint de son père que les fourmis fussent changées en hommes, et appela ses nouveaux sujets Myrmidons. D’autres prétendent que les habitants de l’île Égine étoient si laborieux, qu’ils furent nommés Myrmidons par allusion aux fourmis. Quoi qu’il en soit, Eaque fut un roi si bon et si juste, qu’il obtint une place parmi les juges des enfers.

Rhadamante, fils de Jupiter et d’Europe, étoit frère de Minos. Il régna dans la Lycie4. Son amour pour la justice le fit mettre au nombre des juges de l’enfer. On avoit une si haute opinion de son équité, que lorsque les anciens vouloient exprimer un jugement juste, mais sévère, on l’appeloit un jugement de Rhadamante.

D. A qui les juges des enfers confioient-ils l’exécution de leurs sentences ?

R. Aux Furies ou Euménides, filles de la Nuit et de l’Achéron. On en compte trois, Alecto, Tisiphone et Mégère. On leur donne des couleuvres pour cheveux. Elles tiennent une torche d’une main, et de l’autre un fouet armé de serpents. Elles ont pour compagnes la Terreur, la Rage, la Pâleur et la Mort. Leur ministère ne se-borne point à châtier les ombres criminelles : souvent elles volent au séjour des vivants, planent sur la tête de l’homme coupable, et, portant dans son sein leurs flambeaux dévorants, elles commencent pour lui, sur la terre, les supplices éternels du Tartare. Le parricide Oreste offrit à la Grèce un exemple effrayant de la sévérité des Furies. Des déesses si redoutables ne pouvoient manquer d’avoir un culte très-étendu. Le respect pour elles étoit si grand, qu’on n’osoit presque les nommer, ni jeter les yeux sur leurs temples. Ces temples, très-nombreux dans la Grèce, servoient d’asile inviolable aux criminels. On immoloit aux Furies des brebis pleines, des béliers et des tourterelles.

D. L’enfer ne compte-t-il pas trois autres sœurs parmi ses déesses ?

R. Oui : ce sont les trois Parques, appelées, quelquefois Sœurs filandières. Elles étoient filles de l’Erèbe et de la Nuit. Elles se nommoient Clotho, Lachésis et Atropos. Elles filoient la vie des hommes. Clotho tenoit la quenouille, Lachésis tournoit le fuseau, et Atropos coupoit le fil avec des ciseaux. Les poëtes ont feint qu’elles employoient de la laine blanche mêlée d’or et ou de soie, pour exprimer les jours heureux, et de la laine noire, pour exprimer les jours malheureux.

Les Parques, d’une même soie,Ne dérident pas touts nos jours.( .)

D. Quelles sont les autres divinités qu’on peut encore mettre au nombre des divinités infernales ?

R. Ce sont la Nuit, le Sommeil, la Mort et les dieux Manes.

D. Qu’est-ce que la Nuit ?

R. La Nuit est la déesse des ténèbres : elle est fille du Ciel et de la Terre. On la représente avec, un vêtement noir parsemé d’étoiles, un sceptre de plomb à la main, parcourant silencieusement le ciel, sur un char d’ébène, après le coucher du soleil.

La Nuit s’avance lentement,Et l’obscurité de ses voilesBrunit l’azur du firmament ;Les Songes traînent en silenceSon char parsemé de saphirs ;L’Amour, dans les airs, se balanceSur l’aile humide des zéphyrs.( .)

D. Qu’est-ce que le Sommeil ?

R. Le Sommeil est fils de l’Érèbe et de la Nuit, et père des Songes. Il a son palais dans un antre impénétrable aux rayons du soleil. Jamais les chiens, les coqs, ni les oies n’en troublent la tranquillité. Le Fleuve d’oubli roule doucement ses eaux autour de ce palais. A l’entrée, croissent des pavots et d’autres herbes assoupissantes. Le dieu repose sur un lit d’ébène fermé de rideaux noirs. Amour de lui dorment, nonchalamment étendus, les Songes ses enfants. Son principal ministre veille pour empêcher qu’on ne fasse du bruit.

Près des Cimmériens5, aux limites du monde,Sous les flancs caverneux d’une roche profonde,Repose le Sommeil au fond d’un antre frais,De ce dieu nonchalant solitaire palais.D’une antique forêt l’obscurité paisibleEn ombrage l’entrée, au jour inaccessible.Une sombre clarté, crépuscule douteux,N’éclaire qu’à demi ce séjour nébuleux.Là, jamais des oiseaux la troupe matinaleN’éveille par ses chants l’amante de Céphale.L’Aquilon, de ces lieux respectant le repos,N’ose du moindre souffle agiter les rameaux.Un calme universel règne au loin dans la plaine.Mais au pied du rocher murmure une fontaineQui, roulant mollement sur un lit sablonneux,Endort, au bruit naissant de ses flots paresseux.De pavots odorants une moisson fécondeS’élève autour de l’antre, et se penche sur l’onde.La nuit vient les cueillir, et répand dans les airsLeur baume assoupissant, charme de l’univers.Au seuil de ce palais aucun garde ne veille :Là, nuls verroux bruyants ne font frémir l’oreille.Mais au fond de la grotte, en un lien retiré,A l’ombre d’un vieux dais, de rideaux, entouré,S’élève un lit d’ébène, où, sur la plume oiseuse,Endormi dans les bras d’une mollesse heureuse,Ce dieu silencieux, couronné de pavots,Savoure les douceurs d’un éternel repos.Enfant tout à la fois et père des mensonges,En foule autour de lui voltigent mille songes,Peuple nombreux, égal aux feuilles des forêts,Aux sables du rivage, aux épis des guérets.( , trad. de .)

D. Qu’est-ce que la Mort ?

R. La Mort est fille de l’Érèbe et de la Nuit. Une faux sanglante arme sa main décharnée ; une robe noire, parsemée d’étoiles, couvre les os luisants de son squelette livide. On lui consacroit l’if, le cyprès, et le coq, parce que le chant de cet oiseau semble troubler le silence qui doit régner dans les tombeaux. La Mort est une divinité inexorable, sourde aux vœux et aux prières des humains, n’ayant aucun égard aux rangs et aux talents, a dit, d’après :

La Mort a des rigueurs à nulle autre pareilles :On a beau la prier,La cruelle qu’elle est, se bouche les oreillesEt nous laisse crier.Le pauvre, en sa cabane où le chaume le couvre,Est sujet à ses lois ;Et la garde qui veille aux barrières du Louvre,N’en défend pas nos rois.

, dans son épître au peuple, s’exprime ainsi :

Sur l’univers entier la Mort étend ses droits ;Tout périt, les héros, les ministres, les rois.Rien ne surnagera sur l’abyme des âges ;Ce globe est une mer couverte de naufrages.Qu’importe, lorsqu’on dort dans la nuit du tombeau,D’avoir porté le sceptre ou traîné le râteau ?L’on n’y distingue point l’orgueil du diadème ;De l’esclave et du roi, la poussière est la même,

D. Qu’appelle-t-on Manes ?

R. Les anciens donnoient le nom de Manes à l’ombre, à l’ame d’un mort, Ainsi, l’on dit que Polixène fut sacrifiée aux manes d’Achille. Ils appeloient pareillement Manes des divinités qui présidoient aux tombeaux ; Aussi trouve-t-on souvent sur les tombes des anciens, ces deux lettres initiales D. M., qui indiquent ces deux mots Diis Manibus, aux Dieux Manes, comme pour recommander à leurs soins la sépulture du mort. On immoloit des brebis noires aux dieux Manes, et l’on offroit aux manes de ses amis, du lait, du miel, du vin et des parfums.

D. Indiquez-nous les principaux fleuves des enfers.

R. C’étoient l’Achéron, le Cocyte, le Phlégéton, le Styx, l’Erèbe et le Léthé.

D. Faites-nous connoître chacun de ces fleuves, et commencez par l’Achéron.

R. L’Achéron, fils du Soleil et de la Terre, n’a pas toujours coulé dans les enfers. Mais comme il avoit, fourni de l’eau aux Titans, lorsqu’ils escaladèrent le ciel, Jupiter, pour le punir de cette perfidie, le précipita dans le séjour des morts. Son onde devint bourbeuse et amère.

D. Dites un mot du Cocyte.

R. Le Cocyte entouroit le Tartare, et n’étoit formé que par les larmes des méchants. Des ifs plantés sur ses bords formoient un ombrage triste et ténébreux, et une porte posée sur des gonds d’airain donnoit entrée dans les enfers.

D. Qu’étoit-ce que le Phlégéton ?

R. Le Phlégéton rouloit des torrents de flammes, et environnoit de toutes parts ; les prisons des méchants. Ce fleuve ne voyoit croître aucun arbre aucune plante sur ses bords ; et, après, un cours assez long, en sens contraire du Cocyte, il se jetoit comme lui dans l’Achéron.

D. Que nous direz-vous dit Styx ?

R. Ce fleuve environne neuf fois les enfers. Styx fut, dit-on, fille de l’Océan et de Téthys. Elle eut de l’Achéron une fille appelée la Victoire. Lorsque Jupiter, pour punir les Titans, appela les immortels à son secours, Styx accourut la première avec sa fille. Le maître des dieux, pour reconnoître ce service, la combla de bienfaits, et décréta que les dieux jureroient par son nom, et que ceux qui violeroient ce serment, seroient exilés dix ans de la cour céleste, et privés de l’ambroisie et du nectar. L’ambroisie étoit la nourriture ordinaire des dieux ; et le nectar étoit leur breuvage.

D. Qu’étoit l’Erèbe ?

R. L’Erèbe, fils du Chaos et de la Nuit, fut métamorphosé en fleuve, et précipité dans les enfers, pour avoir secouru les Titans. L’Érèbe se prend aussi pour une partie de l’enfer ou pour l’enfer même.

D, Faites-nous connoître le Léthé.

R. Le Léthé se nomme aussi fleuve d’Oubli. Les ombres étoient obligées de boire de ses eaux, dont la propriété étoit de faire oublier le passé.

D. Où les anciens plaçoient-ils l’entrée des enfers ?

R. Dans la Campanie, contrée d’Italie, au marais d’Averne. Ce marais ou lac, consacré à Pluton, répandoit des exhalaisons infectes. Les oiseaux qui voloient au-dessus, y tomboient morts.

D. Qui gardoit la porte des enfers et du palais de Pluton ?

R. C’étoit Cerbère, chien à trois têtes. Il caressoit ceux qui entroient, et dévoroit ceux qui vouloient sortir, ou qui se présentoient pour entrer avant leur mort. Hercule l’enchaîna, lorsqu’il retira des enfers Alceste, épouse d’Admète. La sibylle, qui conduisit Énée aux enfers, l’assoupit avec une pâte assaisonnée de miel et de pavots ; et Orphée l’endormit pareillement au son de sa lyre, lorsqu’il alla chercher Eurydice.

Et, Cerbère abaissant ses têtes menaçantes,Retint sa triple voix dans ses gueules béantes.

D. Qui étoit le nautonnier des enfers ?

R. C’étoit Caron, fils de l’Érèbe et de la Nuit ; il passoit les ombres dans une barque pour une pièce de monnoie ; de là vient que les Grecs et les Romains mettoient une obole dans la bouche de leurs morts. Ceux qui n’avoient pas reçu, sur la terre, les honneurs de la sépulture, erroient cent ans sur le rivage, avant que d’être admis dans la barque. Voici la peinture que fait de Caron.

De là vers le Tartare un noir chemin conduit ;Là l’Achéron bouillonne, et, roulant à grand bruit,Dans le Cocyte affreux vomit sa fange immonde.L’effroyable Caron est nocher de cette onde.D’un poil déjà blanchi mélangeant sa noirceur,Sa barbe étale aux yeux son inculte épaisseur ;Un nœud lie à son cou sa grossière parure.Sa barque, qu’en roulant noircit la vague impure,Va transportant les morts sur l’avare Achéron ;Sans cesse il tend la voile, ou plonge l’Aviron,Son air est rebutant, et de profondes ridesOnt creusé son vieux front de leurs sillons arides ;Mais, à sa verte audace, à son œil plein de feu,On reconnoît d’abord la vieillesse d’un dieu.(Trad. de M. .)

D. Quels sont les plus fameux scélérats que la fable place dans le Tartare ?

R. Elle nomme entr’autres Phlégyas, Sisyphe, Salmonée, Ixion, Titye, Tantale et les Danaïdes.

P. Qu’avoit fait Phlégyas ?

R. Phlégyas, fils de Maris, et père de Coronis, voulut se venger de l’insulte qu’Apollon avoit faite a cette nymphe ; il alla mettre le feu au temple de Delphes. Apollon le tua à coups de flèches, et le précipita dans le Tartare, où il est dans une continuelle appréhension de la chute d’un rocher qui lui pend sur la tête.

D. Qu’étoit Sisyphe ?

R. Sisyphe, fils d’Éole, étoit un insigne brigand qui désoloit l’Attique, et faisoit mourir de divers supplices touts les étrangers qui tomboient entre ses mains. Thésée le tua, et les dieux le précipitèrent dans les enfers, ou il fut condamné à rouler au haut d’une montagne escarpée un rocher qui retomboit sans cesse.

D. Quel fut le crime de Salmonée ?

R. Salmonée, frère de Sisyphe, eut la témérité de vouloir passer pour un dieu. Pour y parvenir, il fit construire un pont d’airain, sur lequel il poussoit un chariot qui imitoit le bruit du tonnerre ; de là, il lançoit des torches allumées sur quelques malheureux. Jupiter le foudroya et le précipita dans le Tartare.

D. A quel supplice fut condamné Ixion ?

R. Les Euménides l’attachèrent avec des serpents à une roue qui tournoit sans cesse. Ixion étoit roi des Lapithes ; il refusa à Déionée les présents qu’il lui avoit promis pour épouser sa fille ; ce qui porta ce dernier à lui enlever ses chevaux. Ixion, dissimulant son ressentiment, attira chez lui son beau-père et le fit tomber dans une fournaise ardente. Bientôt il fut consumé de remords, et livré à toutes les horreurs du plus affreux délire. Jupiter, touché de son repentir, l’admit à la table des dieux ; mais il osa concevoir une passion criminelle pour Junon. Celle-ci s’en plaignit à son époux. Jupiter, d’un coup de foudre, précipita Ixion dans les enfers.

D. Titye ne s’étoit-il pas rendu coupable d’un pareil crime envers Latone ?

R. Oui. Titye, géant dont le corps étendu couvroit neuf arpents de terre, voulut attenter à l’honneur de Latone. Apollon et Diane, pour venger leur mère, le tuèrent à coups de flèches. Les poëtes ont feint qu’un insatiable vautour, attaché sur sa poitrine, lui dévore sans cesse le foie et les entrailles qui renaissent éternellement pour son supplice.

D. Qu’est-ce que la fable nous dit de Tantale ?

R. Tantale étoit fils de Jupiter, et roi de Phrygie. Pour éprouver les dieux, il leur servit les membres de son fils Pélops. Cérès, trop occupée de la douleur que lui causoit l’enlèvement de sa fille, dévora une épaule. Les autres dieux eurent horreur de cet horrible festin ; ils ressuscitèrent Pélops, et lui donnèrent une épaule d’ivoire, au lieu de celle que Cérès avoit mangée. Ils précipitèrent ensuite Tantale dans les enfers, et le condamnèrent à une soif et à une faim d’autant plus insupportables, qu’il étoit plongé dans l’eau jusqu’au cou, et avoit devant lui une branche chargée de fruits exquis. L’eau se retiroit toutes les fois qu’il vouloit boire, et la branche se redressoit toutes les fois qu’il vouloit en cueillir les fruits.

D. Racontez l’histoire des Danaïdes.

R. Danaüs, roi d’Argos, eut cinquante filles appelées Danaïdes, du nom de leur père. Égyptus, son frère, qui donna son nom au pays où il régnoit, eut cinquante fils. Les Danaïdes furent mariées à leurs cousins, et les cinquante mariages se célébrèrent le même jour ; mais Danaüs, auquel un oracle avoit prédit qu’il seroit détrôné par un de ses gendres, ordonna à ses filles d’assassiner leurs époux, la première nuit de leurs noces. Les Danaïdes obéirent toutes à leur père, à l’exception d’Hypermnestre qui sauva la vie à son époux Lyncée. Jupiter, pour punir ces filles cruelles, les condamna à remplir d’eau un tonneau percé.

Tel qu’au séjour des EuménidesOn nous peint ce fatal tonneau,Des sanguinaires DanaïdesChâtiment à jamais nouveau :En vain ces sœurs veulent sans cesseRemplir la tonne vengeresse,Mégère rit de leurs travaux :Rien n’en peut combler la mesureEt par l’une et l’autre ouvertureL’onde entre et fuit à flots égaux.( .)

D. Comment représente-t-on Pluton ?

R. On le représente communément sur un char traîné par des chevaux noirs, portant une couronne d’ébène sur la tête, et des clefs à la main.

D. Pluton est-il le même que Plutus ?

R. Non. Plutus, dieu des richesses, étoit fils de Cérès et de Jasion. On le met au nombre des dieux infernaux, parce que les richesses se tirent du sein de la terre, séjour des divinités infernales. Tantôt on le fait aveugle, pour marquer que le plus souvent il dispense mal ses faveurs ; tantôt on le représente boiteux, pour signifier que les richesses s’acquièrent lentement.

Mercure. §

D. Qu’étoit Mercure ?

12. Mercure, fils de Jupiter et de Maïa, étoit l’interprète et le messager des dieux, et en particulier de son père. Il conduisoit aux enfers les ames des morts, et les en ramenoit. Il présidoit à l’éloquence et au commerce. On le représente avec des ailes à la tête et aux pieds, et un caducée à la main.

D. Qu’étoit-ce que le caducée de Mercure ?

R. C’étoit une baguette entrelacée de deux serpents, et surmontée de deux ailerons. Mercure, ayant rencontré un jour deux serpents qui se battoient, les sépara avec sa baguette autour de laquelle ils se réunirent. Ce caducée étoit regardé comme le symbole de la paix et de l’union.

D. Quels étoient les attributs de Mercure considéré comme dieu de l’éloquence ?

R. On le représentoit avec des chaînes d’or, qui lui sortoient de la bouche, pour marquer que l’éloquence enchaîne et captive les esprits.

D. Quels étoient les attributs de Mercure, considéré comme dieu du commerce ?

R. On le peignoit avec une bourse à la main gauche, et à l’autre un rameau d’olivier et une massue. Le rameau d’olivier est l’emblème de la paix nécessaire au commerce ; la massue est le symbole de la force et de la vertu, nécessaires au trafic. On prétend que Mercure tire son nom du mot latin mercatura, qui signifie négoce.

D, Mercure n’est-il pas en même temps le dieu des voleurs ?