Avant-propos. §

Il est généralement reconnu qu’on ne peut voyager utilement, apprécier les chefs-d’œuvre des arts, et lire avec fruit les ouvrages des poëtes et des auteurs anciens, sans avoir des notions suffisantes et générales sur la mythologie. Le gouvernement français, regardant cette partie de la littérature comme indispensable à connaître, en a prescrit l’étude dans toutes les écoles du royaume de France. Mais pour rendre cette étude convenable à tous les âges, il a fallu se prescrire l’attention la plus sévère dans la manière de la présenter. C’est principalement pour remplir dignement ce devoir que l’auteur a réuni tous ces efforts.

Il ne pouvait obtenir un suffrage plus désirable et plus éclairé que celui que lui ont accordé MM. les Commissaires du Gouvernement, et ensuite le Conseil de l’Université, en classant cet ouvrage au nombre de ceux que MM. les Professeurs emploieront pour l’instruction de la jeunesse.

Le but principal de ce travail ayant été de donner l’ensemble de la mythologie et de faire connaître l’origine de l’idolâtrie, il a fallu nécessairement présenter un tableau général, et par conséquent remonter jusqu’aux premiers âges du monde.

Un abrégé, par demandes et par réponses, aurait suffi pour donner la connaissance des dieux de la fable ; mais il existe tant d’ouvrages de ce genre, qu’il aurait été plus qu’inutile de les multiplier ; et l’auteur encouragé par l’espoir d’avoir pour juge une nation grande et éclairée, a cherché à s’élever au-dessus de la routine ordinaire.

Si quelques personnes, se croient autorisées à nous reprocher que nous avons omis beaucoup de détails et de noms célèbres dans le nombre immense des divinités, des héros, et des personnages que citent les anciens poëtes, nous répondrons que la seule liste complète de ces noms aurait exigé des volumes, et qu’elle n’aurait pu que fatiguer la mémoire, sans procurer une véritable instruction. Ce sera dans les chefs-d’œuvre des grands maîtres que l’on trouvera tous ces noms ; et les charmes qu’ils ont su répandre dans leurs ouvrages dédommageront des efforts de mémoire.

Si l’on trouve que les réflexions contenues dans les commencemens de cet ouvrage dépassent la portée ordinaire de l’esprit et de l’entendement, dont la première jeunesse est susceptible, les parens et les maîtres auront la faculté de juger, d’après l’âge et les progrès de leurs élèves, l’instant où il sera utile de les ramener à ces premières lectures, et ils pourront commencer par leur faire apprendre les divisions des dieux du paganisme, et les histoires particulières des divinités. Plus on avancera dans l’étude du tableau général que nous avons essayé de tracer, plus ces commencemens cesseront de paraître obscurs ; et pour peu que l’on soit doué d’intelligence et de l’esprit de rapprochement, sans lesquels on ne peut mettre aucun ordre dans ses connaissances, on sentira que nous n’avons pu nous dispenser de donner ces premières notions sur l’origine de la mythologie.

Nous avons multiplié, le plus possible, les rapprochemens de la fable avec l’histoire et les explications des fables, afin de concourir de tout notre pouvoir aux soins que l’on consacre partout à l’instruction de la jeunesse. Les instituteurs s’attachant à profiter de l’heureuse mémoire du premier âge pour lui faire retenir les chronologies des empires et les principaux événemens de l’histoire, l’étude de la mythologie deviendra, par le moyen que nous avons adopté, une suite naturelle de l’étude de l’histoire. Le juste hommage et la reconnaissance que méritent les travaux de M. l’abbé nous imposent le devoir de déclarer qu’après avoir consacré nos soins laborieux à consulter les auteurs les plus estimés, c’est principalement l’ouvrage de cet habile maître qui nous a servi de guide.

Le Dictionnaire de la Fable par , enrichi par les recherches et les travaux de M. , est non-seulement excellent, il est même indispensable ; on aura toujours besoin de le consulter pour soulager la mémoire, et pour connaître tous les noms consacrés par la fable. On pourra se servir avec plus d’avantage encore du Dictionnaire de Mythologie universelle, rédigé par M. ; mais ces deux ouvrages étant rangés par ordre alphabétique, et ne contenant pas les rapprochemens historiques, ils ne peuvent remplir le but que nous nous sommes efforcés d’atteindre en donnant un tableau général de la mythologie.

Les Métamorphoses d’ et les ouvrages des poëtes ne formant point un corps complet de mythologie, et les détails qu’ils contiennent n’étant point à la portée de tout le monde, nous avons pensé qu’un nouveau travail pouvait être utile : puisse celui que nous offrons au public obtenir son suffrage !

Pour remplir plus complètement le but que nous nous sommes proposé, nous avons joint à cet ouvrage des détails historiques sur les Druides ; il nous a semblé convenable et même indispensable de donner les notions que l’on a pu conserver sur l’existence, les lois et les cérémonies de ces pontifes si célèbres et si puissans.

Le même motif nous a fait joindre un extrait des savantes recherches de M. , historien du Danemark, sur la religion des anciens habitans du Nord. Ces deux supplémens achèveront de faire connaître dans quelles erreurs les hommes peuvent tomber, lorsque, oubliant les préceptes et les instructions qu’ils avaient reçus de la Divinité, ils ont voulu se former un culte au gré de leurs passions et de leurs caprices.

Réflexions préliminaires sur l’origine de l’idolâtrie. §

Si l’on veut remonter à l’origine de l’idolâtrie, il faut remonter jusqu’à l’origine des passions. Les livres saints peuvent seuls nous apprendre la véritable cause des malheurs et des désordres du genre humain. Cette lumière céleste a seule le pouvoir de dissiper les ténèbres ; et c’est en la prenant pour guide que l’homme, reconnaissant à la fois son impuissance et son orgueil, cesse enfin d’être le jouet de ses incertitudes. Nous ne répéterons pas les instructions dictées par Dieu même ; elles sont connues de tous nos lecteurs. C’est dans cette source pure et sacrée que l’éloquent a puisé les premiers principes et les premiers élémens de son immortel Discours sur l’Histoire Universelle. Bornons-nous à le suivre, lorsqu’appuyé sur l’Écriture Sainte il s’empare du burin majestueux de l’Histoire, et trace le tableau rapide, mais sublime, de l’enfance du monde.

« Tout commence, et il n’est point d’histoire, quelque ancienne qu’elle soit, où l’on ne trouve des vestiges manifestes de la nouveauté du monde. On voit les lois s’établir, les mœurs se polir, les empires se former ; le genre humain sort peu à peu de l’ignorance : l’expérience l’instruit. Les arts sont inventés, les hommes se multiplient, la terre se peuple, les précipices, les montagnes, les mers, les fleuves, ne sont plus des obstacles, on les franchit, les bois abattus font place aux champs, aux hameaux, aux bourgades, aux villes ; l’homme plie jusqu’aux métaux à son usage, et peu à peu il y fait servir toute la nature.

« Mais, à mesure qu’on s’éloignait des origines, les hommes brouillaient les idées qu’ils avaient reçues de leurs ancêtres ; le sens humain abruti ne pouvait plus s’élever ; les hommes ne voulant plus adorer que ce qu’ils voyaient, l’idolâtrie se répandait par tout l’univers. Cependant une idée obscure de la puissance divine se soutenait par sa propre force, mais confondue avec les images venues par les sens ; on adorait tout ce qui paraissait avoir quelque activité, quelque puissance : ainsi le soleil, les astres, qui se faisaient sentir de si loin ; le feu, les élémens, dont les effets étaient si universels, furent les premiers objets de l’adoration publique. Les hommes portèrent la peine de s’être soumis à leurs sens ; les sens décidèrent de tout, et firent, malgré la raison, tous les dieux qu’on adore, sur la terre.

« Du temps d’Abraham et peu après, la connaissance du vrai Dieu paraissait encore subsister dans la Palestine et dans l’Égypte. Melchisedech, roi de Salem, était le pontife du Dieu très-haut qui a fait le ciel et la terre. Abimelech, roi de Gérar, et son successeur, qui portait le même nom, craignaient Dieu, juraient en son nom, et admiraient sa puissance. Les menaces de ce grand Dieu étaient redoutées par Pharaon, roi d’Égypte ; mais, dans le temps de , les nations étaient perverties ; le vrai Dieu n’était plus connu en Égypte comme le Dieu de l’univers, mais seulement comme le Dieu des Hébreux, on adorait jusqu’aux animaux, jusqu’aux reptiles : tout était Dieu, excepté Dieu même ! »

Dans ce tableau, tracé par le génie, on voit l’histoire profane, toujours incertaine lorsqu’elle veut percer l’obscurité des siècles, soumettre ses récits à l’autorité de l’Écriture Sainte, et les puiser dans cette source infaillible qui peut seule nous éclairer sur la formation de l’univers. On voit la cause des premières erreurs, des premiers désordres, et l’on cesse de s’étonner

« en voyant l’esprit humain, poussé par une aveugle impression, s’enfoncer dans l’idolâtrie sans que rien put le retenir.

« L’homme, regardant comme divin tout ce qui était puissant, et se sentant entraîné vers le vice par une force irrésistible, crut que cette force était hors de lui : il s’en fit un Dieu ; c’est de là que le crime eut des autels, et que l’homme, troublé par ses remords, regarda la divinité comme ennemie, et crut ne pouvoir l’apaiser par les victimes ordinaires. La frayeur poussa les pères jusqu’à immoler leurs enfans, et à les briller au lieu d’encens à leurs dieux. »

Après avoir fixé nos regards sur ces premières causes, considérons comment les hommes purent tomber dans une barbarie qui s’accrut sans cesse, à mesure qu’ils s’éloignèrent davantage de leur berceau.

Les premières familles se multiplièrent. La terre ne souriait plus à l’homme ; elle ne produisait plus d’elle-même. La nécessité des subsistances força les premières émigrations. Il fallut chercher de nouveaux fruits, de nouveaux champs : et les familles, en s’éloignant, emportèrent avec elles des souvenirs que rien ne pouvait détruire. Elles n’avaient point vu ce jardin délicieux, séjour de l’innocence, où le premier homme avait été placé pendant les premières années de sa vie : mais sa description avait passé d’âge en âge, et le besoin d’être heureux, ce besoin le plus constant et le plus impérieux de tous, en éternisait la mémoire ; peut-être même fut-ce un vague espoir de retrouver ce lieu si cher et si regretté, qui décida ces familles errantes à diriger leurs pas, vers des plages inconnues. Bientôt la plus triste réalité vint remplacer les douces illusions de l’espérance. En pénétrant plus avant dans les terres, on ne rencontra plus en quelque sorte que les débris du globe, que le déluge universel avait bouleversé, et les dangers qui menaçaient à chaque pas en imprimèrent le souvenir en caractères ineffaçables.

Après de vaines et pénibles recherches, la nécessité de subsister commanda de s’arrêter et de se livrer au travail : mais cruels obstacles ne fallut-il pas surmonter ? Des forêts immenses qui interceptaient les rayons du soleil, et qu’infectaient des reptiles venimeux ou des animaux féroces ; des marais que l’art n’avait point encore appris à dessécher, des plaines arides ou qui ne produisaient que des ronces : tels étaient les nouveaux domaines réservés à l’homme. La nature entière semblait armée contre lui : partout il cherchait la sûreté, le repos, partout il trouvait la fatigue et la mort ; et peur combler son malheur, il conservait la mémoire de son bonheur primitif. Cependant il fallut travailler ou périr : quelques portions de terre furent cultivées ; mais celui dont les sueurs suffisaient à peine à le nourrir avec sa famille ne songea pas d’abord à être généreux ; il entoura ses champs, il défendit ses récoltes ; et, leur conservation pouvant seule assurer son existence, il menaça de la mort quiconque essaierait de les ravir. Ce fut ainsi que s’établit le droit de propriété parmi des hommes que la crainte de périr de misère et de faim arma bientôt les uns contre les autres.

Un seul père de famille, entouré de ses enfans, aurait pu long-temps conserver la paix, mais pressé par d’autres hommes que poursuivaient les mêmes besoins, et dont l’industrie ou les travaux étaient inégaux aux siens, il fut promptement réduit à se servir de la force pour s’opposer à leurs rapines. Les instrumens qui servaient à féconder la terre devinrent des instrumens de mort ; la guerre naquit, et, lorsque ce fléau terrible eut déployé ses fureurs, les meurtres, les vengeances, la cupidité, l’injustice, vinrent inonder la terre. L’homme, alors tout entier à ses besoins, à ses passions, songea d’autant moins à conserver les préceptes et le culte du vrai Dieu, qu’il en avait déjà perdu la connaissance lorsqu’il s’était éloigné de sa terre natale. Chaque génération qui suivit s’écarta de plus en plus de la lumière ; l’empire du crime s’établit : lui seul donna les lois, ou plutôt plongea dans la plus horrible barbarie, en ne laissant plus pour guide que les désirs et les mouvemens déréglés des passions.

Abandonnons ces hordes sauvages, leur histoire ne pourrait qu’effrayer, nous la reprendrons par la suite, aux époques où des colonies policées, et conduites par des chefs habiles et courageux, vinrent les arracher à cet état déplorable, en leur apportant des lois plus sages et des mœurs plus douces.

Revenons vers les lieux qu’habitèrent les premiers hommes.

« La tradition du déluge universel, dit , se trouve par toute la terre : l’arche où se sauvèrent les restes du genre humain a de tout temps été célèbre en Orient, principalement dans les lieux où elle s’arrêta après le déluge. Plusieurs circonstances de cette fameuse histoire se trouvent marquées dans les annales et les traditions des anciens peuples. C’est en Orient qu’arriva la confusion des langues à la tour de Babel, premier monument de l’orgueil et de la faiblesse des hommes. C’est là que se fit le partage des trois enfans de Noé et la première distribution des terres.

« La mémoire de ces trois premiers auteurs des nations et des peuples s’est conservée parmi les hommes. Japhet, qui a peuplé la plus grande partie de l’Occident, y est demeuré célèbre sous le fameux nom de Japhet. Cham et son fils n’ont, pas été moins connus parmi les Égyptiens et les Phéniciens, et la mémoire de Sem a toujours duré parmi le peuple hébreu qui en est sorti.

« Un peu après ce premier partage du monde, Nemrod, homme farouche et violent, devint le premier des conquérans (telle est l’origine des conquêtes) ; il établit son royaume à Babylone, au même lieu où la tour de Babel avait été commencée, et déjà élevée très-haut, mais non pas autant que le souhaitait la vanité humaine.

« Environ dans le même temps, Ninive fut bâtie, et quelques anciens royaumes établis. Ils étaient petits dans les premiers temps. On trouve dans la seule Égypte quatre principautés : celle de Thèbes, celle de Thin, celle de Memphis et celle de Thanis, capitale de la basse Égypte. On peut rapporter à ces temps le commencement des lois et de la police des Égyptiens, celui de leurs pyramides, qui durent encore, et celui de leurs observations astronomiques, ainsi que de celles des Chaldéens. Voilà les commencemens du monde, continue , tels que nous les représente : commencemens heureux d’abord, pleins ensuite de maux infinis. Depuis ce temps, l’ambition s’est jouée sans bornes de la vie des hommes ; ils en sont venus à ce point de s’entre-tuer sans se haïr : le comble de la gloire et le plus beau des arts a été celui de se détruire les uns les autres. »

Ces rapprochemens historiques de suffisent pour nous faire connaître quels furent les premiers établissemens des hommes, et comment ils oublièrent les préceptes qu’ils avaient reçus de Dieu même. Ils prouvent aussi que le souvenir des plus grands événemens ne dut jamais se perdre, et qu’aussitôt que la corruption eut conduit jusqu’à imaginer des dieux, on dut confondre ensemble les vérités historiques de l’histoire fabuleuse des divinités. L’observation fait concevoir aussi que les Orientaux ne durent point tomber dans la même barbarie qui déshonora les peuples qui s’étaient enfoncés le plus avant dans les terres. Les patriarches avaient transmis aux premiers leurs arts et de grandes idées ; aussi voit-on leurs ouvrages étonner encore aujourd’hui l’univers, malgré les ravages des siècles. Nous n’en ferons point la description, elle nous écarterait trop de notre sujet ; mais nous engageons nos lecteurs à lire lui-même, à l’article des réflexions sur les empires, dans son Discours sur l’Histoire Universelle. Cet ouvrage, le plus éloquent que la langue française ait produit, ne peut être abrégé, et ceux qui le liront nous sauront gré de les avoir mis dans la nécessité de payer à ce morceau sublime le tribut d’admiration qu’il mérite.

Pour concevoir quelque ordre dans les temps obscurs, et pour faire connaître la différence qui existe entre les dieux de l’Orient et les dieux de l’Occident, nous allons donner les principales notions qui restent sur les traditions des Chaldéens, des Phéniciens et des Égyptiens. On verra que ce fut parmi ces peuples que l’idolâtrie prit naissance ; et la suite de cet ouvrage prouvera que ce furent des colonies de ces mêmes peuples qui portèrent aux Grecs et aux peuples de l’Occident des lois, des coutumes, des mœurs plus douces, et la plus grande partie de leurs arts. Par la suite des temps, les Grecs les transmirent aux Romains ; et c’est pour ne pas confondre les époques, que l’on a séparé les dieux du paganisme en deux classes : celle des dieux de l’Orient, et celle des dieux de l’Occident.

Tradition des Chaldéens. §

C’est parmi les peuples de l’Asie qu’il faut chercher l’origine de l’idolâtrie. On ne peut disputer aux Chaldéens d’être un des plus anciens peuples de la terre. Nemrod en fut le premier roi. Il est regardé comme l’auteur du dessein insensé de la tour de Babel, et vivait du temps même de Phaleg.

Malgré la difficulté de remonter jusqu’à des temps aussi reculés, il existe toujours quelques traces qui servent à faire reconnaître la vérité. Les historiens, en se succédant d’âge en âge, ont eu besoin d’autorités pour garantir leurs écrits ; ils ont cité des fragmens des historiens qui les avaient précédés ; c’est en les recueillant avec soin, qu’un observateur attentif appuie ses réflexions sur des bases solides, et qu’il peut éviter de s’égarer, quoique les premiers écrits des hommes soient perdus.

L’historien rapporte que les Chaldéens avaient eu soin, dans les temps les plus anciens, de conserver par des inscriptions publiques et par d’autres monumens, le souvenir de ce qui s’était passé. Il dit qu’ils avaient fait écrire leurs annales par les plus sages de leur nation. On peut ajouter à ce témoignage que rien ne prouve mieux leur antiquité que le rapport de leur opinion sur l’origine du monde avec ce qu’en a dit . On le remarque surtout dans leurs récits sur les dix premières générations qui précédèrent le déluge, et sur les dix qui le suivirent.

Quatre auteurs anciens1 avaient écrit l’histoire des Chaldéens. Leurs ouvrages sont perdus ; mais il en reste des fragmens que l’on retrouve dans , dans et dans : c’est ce dernier qui nous a conservé le morceau de que nous allons donner.

« Un homme, ou plutôt un monstre moitié homme et moitié poisson, sorti de la mer Érythréenne, parut près de Babylone. Il avait deux têtes ; une supérieure, semblable à celle d’un homme, et une inférieure, semblable à celle d’un poisson. Il avait des pieds d’homme, l’on apercevait une queue de poisson ; du reste, sa voix et sa parole étaient semblables à celles d’un homme : on conserve encore son image.

« Ce monstre, selon , demeurait le jour avec les hommes sans manger ; il leur donnait la connaissance des lettres et des sciences ; il leur enseignait la pratique des arts, la manière de bâtir des villes, des temples, d’établir des lois ; il leur donnait des principes de géométrie, leur apprenait à semer, à recueillir les fruits, en un mot, tout ce qui pouvait contribuer à les polir et à leur donner d’autres mœurs. Au soleil couchant, il se retirait dans la mer et passait la nuit dans les eaux. Il en parut d’autres semblables à lui, et avait promis de révéler ces mystères dans les histoires des rois ; mais il ne nous en est rien resté. Ce poisson se nommait . Il avait laissé quelques écrits sur les origines, dans lesquels il enseignait qu’il y avait eu un temps où tout n’était que ténèbres et eau ; que cette eau et ces ténèbres renfermaient des animaux monstrueux, des hommes avec deux ailes, et d’autres avec quatre. On voyait des hommes avec deux têtes, une d’homme, une de femme ; tous les animaux enfin, et tous les êtres étaient d’une forme irrégulière, tels qu’on en voyait les représentations dans le temple de Bel.

« Une femme, nommée Omorca, était la maîtresse de l’univers. Bel la divisa en deux : une de ces parties forma le ciel, et l’autre la terre ; alors les monstres de formes irrégulières disparurent. Bel partagea ensuite les ténèbres, sépara le ciel d’avec la terre, et arrangea l’univers. Après avoir détruit les animaux qui ne pouvaient soutenir l’éclat de la lumière, et voyant le monde désert, il ordonna à un des dieux de lui couper la tête à lui-même, de mêler avec de la terre le sang qui coulerait, et d’en former les hommes et les animaux ; après quoi il forma les astres, les planètes, et acheva ainsi la production de tous les êtres. »

Voilà ce que renfermait le premier livre de ; et quelque singulière que soit cette fable, elle paraît n’être qu’une tradition défigurée de la création du monde, tirée des écrits de . On doit le remarquer surtout à l’endroit où il est dit que les ténèbres couvraient alors la terre mêlée avec l’eau. Les monstres dont on vient de lire la description ne sont qu’une allégorie pour peindre d’une manière sensible la confusion qui régnait dans le monde au moment de la création.

La formation de l’homme est prise aussi de la narration de

,

lorsqu’il dit que Dieu, après s’être comme exhorté lui-même à la production de ce chef-d’œuvre, prit de la terre qu’il détrempa avec de l’eau, et lui souffla un esprit de vie

. Voilà sans doute ce qui fait dire à

que Bel s’était fait couper la tête.

conclut ensuite que ce fut par ce moyen que l’homme fut doué d’intelligence.

Il est de même aisé de juger que la fiction des hommes à deux têtes, une d’homme et une de femme, est tirée de l’histoire de

,

lorsqu’il rapporte que la femme fut tirée d’une des côtes d’Adam, et qu’en la voyant il s’écria : voilà la chair de ma chair, et les os de mes os

. L’esprit humain fait en vain des efforts pour corrompre la vérité ; elle laisse toujours quelque trace lumineuse qui la fait reconnaître. On s’aperçoit que

était à la fois trop rapproché de l’origine du monde, pour n’être point convaincu de sa nouveauté, et trop éloigné de la source sacrée où il aurait pu s’instruire, pour en avoir la connaissance. Il n’existait plus autour de lui que des traditions défigurées et confuses ; mais le bel ordre de l’univers avait tellement frappé ses regards, qu’il lui avait été plus facile de croire à des traditions altérées, qui peignaient un Dieu tout-puissant, formateur de tout ce qui existe, que de croire que tout ce qui l’environnait était éternel, ou qu’il s’était formé par sa seule force.

Observons de plus que, si l’on veut remonter à l’étymologie du mot , il paraît qu’il est formé du mot syriaque onedo, qui signifie voyageur. Alors on aperçoit que, dans un temps qu’on ne saurait déterminer, il arriva par mer un homme qui donna aux Chaldéens quelques connaissances des anciennes traditions, et leur laissa des mémoires sur ce sujet. On le représenta comme moitié poisson, parce qu’il venait de la mer, et qu’il était couvert de peaux de poissons. Tous les soirs il se retirait dans son vaisseau ; de là on a dit qu’il rentrait dans la mer. Il ne prenait ses repas que sur son bord ; on a dit qu’il ne mangeait pas. Un fragment d’ , qui a été conservé, rapporte toute l’histoire d’ , et donne cette explication sur sa prétendue forme de poisson.

Telle était la tradition des Chaldéens sur l’origine du monde : on y voit que les dieux étaient antérieurs à sa formation ; mais il n’y est point parlé du moment de leur naissance, ni des attributs qui les distinguaient.

On parle si souvent et avec tant d’étonnement des anciennes observations astronomiques des Chaldéens, et du grand nombre de siècles qu’ils se plaisaient à citer, que, pour donner une explication de ce mystère historique, nous croyons devoir rapporter la manière dont ils comptaient les temps et les règnes.

Les Chaldéens comptaient les générations et les règnes par sares. Ils divisaient aussi les temps par nères et par soses. Le sare marquait trois mille six cents ans, le nère six cents, et le sose soixante.

Cette manière de compter semble donner à la durée des premiers règnes un nombre infini d’années, car chacun de leurs premiers rois avait vécu plusieurs sares. Mais l’Histoire Universelle, par une société d’Anglais, et les plus habiles observateurs, se sont réunis pour nous apprendre que les Chaldéens donnaient le nom d’années à leurs jours ; de sorte qu’en réduisant le calcul de trois mille six cents ans, qui composaient un sare, à trois mille six cents jours, il se trouve que le nombre d’années rapporté par ces anciens auteurs est presque entièrement le même que celui donné par à la durée de la vie des anciens patriarches.

Ce rapprochement est d’autant plus exact, qu’il se trouve absolument conforme aux observations astronomiques. M. , dans son Histoire de l’Astronomie ancienne, donne la preuve de ce calcul ; il remonte d’éclipse en éclipse, et parvient, en comptant par jours au lieu d’années, jusqu’aux éclipses citées par les Chaldéens. C’est ainsi que la vanité a souvent jeté un voile sur les anciens temps, parce que chaque nation a voulu reculer le plus possible l’époque de son origine.

Les Chaldéens rapportent l’histoire de leurs dix premiers rois, dont le dernier fut Xixutrus. Ils racontent que ce fut dans son temps qu’arriva le déluge ; nous allons citer ce qu’ils en ont dit, pour mieux prouver combien leur tradition avait de rapport avec l’histoire sainte : ce morceau démontrera en même temps que les anciennes fables sont fondées sur les anciens souvenirs, et ne sont pas de simples jeux de l’imagination.

« Chronus ou Saturne, étant apparu en songe à Xixutrus, l’avertit que, le quinzième du mois Doessius, le genre humain serait détruit par un déluge, et lui ordonna de mettre par écrit l’origine, l’histoire et la fin de toutes choses ; de cacher ses mémoires sous la terre dans la ville du soleil, nommée Sippara ; de construire ensuite un vaisseau, d’y mettre les provisions nécessaires, et d’y entrer, lui, ses parens et ses amis ; d’y enfermer aussi les oiseaux et les animaux à quatre pieds. Xixutrus exécuta ponctuellement ces ordres, et fit un navire qui avait deux stades de largeur et cinq de longueur ; il n’y fut pas plus tôt entré que la terre fut inondée. Quelque temps, après, voyant les eaux diminuées, il lâcha quelques oiseaux, qui, ne trouvant ni nourriture ni lieu où se reposer, retournèrent au vaisseau. Quelques jours après, il en lâcha d’autres qui revinrent avec un peu de boue aux pâtes ; la troisième fois qu’il les laissa aller, ils ne revinrent plus ; ce qui lui fit juger que la terre commençait à être suffisamment découverte. Il fit alors une ouverture au vaisseau, et voyant qu’il s’était arrêté sur une montagne, il en sortit avec sa femme, sa fille et le pilote ; il adora la terre, éleva un autel, sacrifia aux dieux ; ensuite lui et tous ceux qui l’avaient accompagné disparurent. Ceux qui étaient restés dans le vaisseau, ne les voyant pas revenir, en sortirent et les cherchèrent vainement. Une voix se fit entendre, et leur annonça que la piété de Xixutrus lui avait mérité d’être enlevé dans le ciel, et d’être mis au rang des dieux avec ceux qui l’accompagnaient. La même voix les exhorta à être religieux et à se transporter à Babylone, après avoir déterré à Sippara les mémoires qui y avaient été déposés. La voix ayant cessé de se faire entendre, ils allèrent bâtir la ville que l’on vient de nommer et quelques autres. »

Telle est la célèbre tradition des Chaldéens, où l’on voit déjà la fable se mêler à l’histoire sainte. Il est bon d’observer que

, en donnant son fragment, ne dit rien du moment où parut

. Il commença son histoire en disant :

La première année, parut cet homme extraordinaire.

Il est donc évident qu’

ne commence pas les temps, mais qu’il fut le premier qui apporta des instructions aux Chaldéens, et leur laissa cette tradition.

Tradition des Phéniciens. §

, prêtre de Béryte, qui vivait avant la guerre de Troie, avait écrit sur la religion des Phéniciens ; l’ouvrage de cet ancien auteur est perdu : il subsistait encore vers le règne des Antonins. Ce fut alors que le traduisit en grec : mais en cherchant à l’accommoder aux idées de son pays, il l’altéra considérablement. en a conservé un fragment ; c’est tout ce qui en reste. On croit que lui-même avait puisé ses écrits dans ceux de ou , auteur égyptien que les Grecs ont nommé , et qui passe pour avoir été le premier inventeur des lettres.

Le nom de est si célèbre parmi les savans, que nous croyons devoir donner une partie de ce fragment ; elle suffira pour prouver combien les idées religieuses des Phéniciens étaient déjà altérées.

Selon

,

« le premier principe de l’univers a été un air ténébreux et spiritueux, un chaos plein de confusion et sans clarté, éternel et d’une durée sans fin. Cet esprit produisit Mot ou Mob, c’est-à-dire un limon ou un mélange aqueux, qui fut le principe de toutes les créatures et la génération de l’univers. Il y eut d’abord les animaux qui n’avaient aucun sentiment ; ils en engendrèrent d’intelligens et contemplateurs des cieux. Immédiatement après Mob, le soleil, la lune, les étoiles et les autres astres commencèrent à paraître et à luire. Un violent degré de chaleur communiqué à la terre produisit des vents et des nuées qui tombèrent en pluie : cette pluie attirée par le soleil forma les orages, et le bruit du tonnerre réveilla les animaux intelligens qui commencèrent à se mouvoir sur la terre et dans la mer, etc., etc. »

Cette portion du fragment de suffit pour faire voir que le véritable auteur de l’univers était déjà méconnu par les Phéniciens. Il rapporte ensuite l’histoire du premier homme et de la première femme.

« Le premier père des hommes se nommait Protogone, et la première mère Aéòn ; ce fut elle qui trouva que les fruits des arbres étaient bons, et pouvaient servir à la nourriture des hommes. Les enfans de ces premiers parens du genre humain, nommés Genae et Genus, habitèrent la Phénicie. Une grande sécheresse étant survenue, ils étendirent leurs mains vers le soleil, qu’ils regardèrent comme le seul Dieu et le maître des cieux. Genus engendra d’autres hommes, qui furent nommés Lumière, Feu et Flamme. Ce furent eux qui trouvèrent l’usage du feu, en frottant deux morceaux de bois l’un contre l’autre. Leurs enfans, qui furent d’une grandeur démesurée, donnèrent leurs noms aux montagnes ; de là les noms du mont Cassius, du Liban, Antiliban, etc., etc. »

Il est facile d’apercevoir sous cette enveloppe l’histoire défigurée de la création de l’homme, peut-être même celle du fruit défendu ; et l’on trouve les géans dont parle l’Écriture Sainte. On doit aussi remarquer parmi ces peuples l’origine de l’idolâtrie, puisqu’il est dit qu’ils adoraient le soleil. On les voit déjà mêler à leur religion l’invention des arts utiles. Nous ne suivrons pas plus au long le fragment de , puisqu’il est évident qu’il a puisé sa tradition, ou ses écrits, dans d’autres traditions plus anciennes et déjà corrompues. Il paraît, au rapport des savans, comme nous l’avons déjà dit, qu’il a pris ses idées dans l’Égyptien. Les observations les plus exactes servent à prouver que les Phéniciens avaient adopté les idées religieuses et les dieux des Égyptiens. Quelques auteurs croient que les Phéniciens avaient précédé les Égyptiens ; mais cette question ne peut intéresser que les savans, dont l’opinion est partagée sur ce point. Ce qu’il nous importe de savoir, c’est que l’un et l’autre peuples avaient déjà mêlé des systèmes aux souvenirs qu’ils conservaient de la tradition des premiers patriarches.

Tradition des Égyptiens. §

, en rapportant la tradition des Égyptiens, dit :

« Au commencement le ciel et la terre n’avaient qu’une forme, étant mêlée ensemble par leur nature ; mais ensuite ayant été séparés, le monde commença à prendre la forme que nous lui votons. Par le mouvement de l’air, les parties du feu s’élevèrent et donnèrent au soleil, à la lune et aux autres astres, leur mouvement circulaire. La matière solide tomba en bas et forma la terre et la mer, d’où sortirent les animaux et les poissons, à peu près comme on voit encore en Égypte sortir de la terre, détrempée par les eaux du Nil, une infinité d’insectes et d’autres animaux. »

Il n’est pas besoin de citer plus au long cette tradition pour faire apercevoir ses défauts, puisque le créateur n’a aucune part dans cette formation de l’univers. Les auteurs de ce système ne paraissent pas même sentir la nécessité d’une première cause. Il faut cependant rendre aux Égyptiens la justice de dire qu’en étudiant leur langue sacrée, dont les hiéroglyphes étaient les emblèmes, on voit qu’ils croyaient généralement qu’une nature inanimée et confuse ne pouvait être l’origine de toutes choses.

Quelques hommes, parmi les Égyptiens, croyaient qu’il existait une intelligence suprême qui avait créé le monde, et que dans l’homme il existait de même une intelligence supérieure au corps, et qui était l’âme. Mais cette idée grande et sublime n’était admise et conservée que par quelques êtres plus éclairés que la multitude. Or, comme ils attachaient le plus grand prix à cette opinion, qui les élevait au-dessus des autres hommes, ils l’enveloppaient de mystères impénétrables. On n’était admis à la connaissance de ces mystères qu’après avoir passé par les épreuves les plus terribles. Ces épreuves se nommaient initiations. La religion des peuples n’était qu’une idolâtrie grossière. Frappés à la vue du soleil et des autres astres, ils s’imaginaient que ces corps lumineux étaient les maîtres du monde et les seuls dieux qui le gouvernaient.

« Ils nommèrent le soleil Osiris, et la lune Isis. Osiris, disaient-ils, signifie plein d’yeux, très-clairvoyant ; Isis signifiait l’antique, parce qu’ils croyaient la lune éternelle. Ils ne s’en tinrent pas là : dès que l’on a fait le premier pas dans les ténèbres, on s’égare à mesure que l’on s’avance. Les Égyptiens adoptèrent huit grands dieux : le Soleil, Saturne, Rhéa, Jupiter, Junon, Vulcain, Vesta et Mercure ou Hermès. Chronos ou Saturne, ayant épousé Rhéa, devint père d’Osiris et d’Isis, ou, selon d’autres, de Jupiter et Junon. Selon ces derniers, Jupiter enfanta cinq autres dieux : Osiris, Isis, Typhon, Apollon, et Aphrodite ou Vénus. Ils ajoutaient qu’Osiris était le même que Bacchus, et Isis la même que Cérès. »

Nous venons de citer les noms de ces dieux, parce qu’on les retrouvera sans cesse parmi les dieux de l’Occident, c’est-à-dire les dieux adoptés par les Grecs et les Romains, ce qui prouvera d’une manière incontestable que les Grecs reçurent leur culte et leurs dieux des colonies égyptiennes et phéniciennes qui, par la suite du temps, allèrent les policer.

Il faut remarquer aussi que, comme dans les apothéoses, on changeait souvent les noms des personnes déifiées, Osiris fut appelé Sérapis, Dionysius, Pluton, Jupiter, Pan ; de même Isis sa femme fut honorée sous les noms de Séléné, de la Lune, de Héra ou de Junon. Orus, fils d’Isis, est celui que les Grecs nommèrent depuis Apollon.

« La mythologie égyptienne, dit , a deux sens, l’un sacré et sublime, l’autre sensible et palpable. C’est pour cela que les Égyptiens placent des sphinx à la porte de leurs temples. Ils veulent par-là nous faire entendre que leur théologie contient les secrets de la sagesse, sous des paroles énigmatiques. On peut supposer le même but à l’inscription qu’on lit à Saïs, sur une statue de Minerve ou Isis : Je suis tout ce qui est ; tout ce qui a été, tout ce qui sera, et jamais mortel n’a levé le voile qui me couvre. »

La théologie des Égyptiens avait donc deux significations, l’une sainte et symbolique, l’autre vulgaire et littérale. Les figures des animaux représentés dans les temples, et qu’ils semblaient adorer, n’étaient que des hiéroglyphes destinés à représenter les attributs divins.

« Toutes les nations orientales, dit , les Perses, les Indiens, les Syriens, cachent des mystères secrets sous leurs fables religieuses. Le sage de toutes ces religions en pénètre aisément le sens, mais le vulgaire n’en voit que l’écorce. »

C’est en rapprochant ces diverses observations qu’on pourra comprendre comment les Égyptiens, si grands dans leurs ouvrages, si sages dans leurs lois, leurs coutumes, et si célèbres dans les sciences, ont paru en même temps assez aveuglés pour adorer des insectes, des reptiles, des plantes, des animaux. Les historiens sacrés et profanes parlent de ce peuple comme de la plus sage des nations, et l’un des éloges que l’esprit saint donne à et à Salomon, est

qu’ils étaient instruits dans toutes les sciences des Égyptiens

.

Il faut donc bien distinguer l’ignorance qui régnait parmi la multitude, d’avec les connaissances profondes que possédaient ceux qui cultivaient les sciences et qui avaient lu les livres attribués à

, ou trois fois grand. Selon cet homme si célèbre,

« Dieu exista dans son unité solaire avant tous les êtres. Il est la source de tout ce qui est intelligent, le premier principe incompréhensible, suffisant à lui-même, et père de toutes les essences. »

Nous ne croyons point fatiguer nos lecteurs en faisant de pareilles citations. Tout être qui a reçu la raison en partage doit désirer de connaître l’idée que les premiers philosophes du monde avaient adoptée sur la divinité. Nous allons aussi rapporter la définition qu’en a donnée le célèbre ; c’est la plus belle qu’ait produite l’antiquité. l’a conservée dans sa Préparation évangélique ; il l’avait extraite mot pour mot d’un livre de , qui existait encore de son temps, et qui avait pour titre : Recueil sacré des monumens persans.

« Dieu est le premier des incorruptibles, éternel, non engendré. Il n’est point composé de parties ; il n’y a rien de semblable ni d’égal à lui. Il est auteur de tout bien, le plus excellent de tous les êtres excellens, et la plus sage des intelligences ; le père de la justice et des bonnes lois, instruit par lui seul, suffisant à lui-même, et premier producteur de la nature entière. »

Ces définitions sublimes de la Divinité prouvent qu’il existait quelques hommes supérieurs à leurs siècles, et qui avaient recueilli les lumières conservées par les anciennes traditions ; mais ces hommes étaient si rares, qu’ils ne pouvaient arrêter les progrès de l’ignorance et de l’idolâtrie la plus absurde.

Il ne faut donc point confondre les dieux et les fables des poëtes avec les traditions conservées par quelques sages. Les poëtes passent rapidement du sens littéral à l’allégorie, et de l’allégorie au sens littéral ; c’est ce qui cause le mélange de leurs images, l’absurdité de leurs fictions, et souvent l’indécence de leurs descriptions.

Plus nous avancerons dans la connaissance de la mythologie, plus nous apercevrons que la plupart des dieux notaient que des hommes que leurs actions avaient illustrés, ou des êtres absolument fabuleux. Un examen réfléchi nous fera reconnaître que la plupart des fictions doivent leur naissance à l’ignorance on à la flatterie ; mais, pour les consacrer, il fallait leur supposer une origine céleste, il fallait les revêtir de couleurs qui les fissent aimer, et les poëtes s’abandonnèrent d’autant plus sûrement aux écarts de leur imagination, qu’ils savaient bien que les penchans et les passions des hommes leur serviraient d’appui. La vérité fut couverte d’un voile ; le mensonge vint en quelque sorte lui prêter ses vêtemens, et, pour mieux assurer son usurpation, il conserva quelques-unes des formes qu’on aimait en elle ; il prit même le perfide soin de les embellir. Ce fut en s’abandonnant sans réflexion et sans réserve à cette méthode, que les poëtes altérèrent dans leurs ouvrages les récits des anciens événemens, dont la tradition et les cantiques religieux avaient conservé les souvenirs.

Dans le temps qu’on élevait des autels aux fausses divinités, on honorait du nom de théologie tout ce qui avait rapport à leur histoire. Ce mot dérive de theos, Dieu, et logos, discours. Depuis que la religion a dissipé les ténèbres de l’idolâtrie, on a senti qu’il fallait donner un nouveau nom à ces recueils de fables, qui conservaient toujours un grand charme, parce que la poésie les avait embellis de ses couleurs les plus brillantes et les plus séduisantes : on appela ces histoires fabuleuses du nom de mythologie, mot dérivé de mythos, fabuleux, et logos, discours.

Après avoir établi la différence qui existe entre les poëtes et les philosophes, nous devons encore observer que ce fut parmi les Orientaux, et surtout chez les Égyptiens, que les hommes les plus célèbres de l’Occident allèrent puiser leurs plus grandes lumières. Ce fut à leur école que se formèrent , et . , le premier maître des Pythagoriciens, qui vivait long-temps avant et , avait été s’instruire en Égypte. C’est delà qu’il avait rapporté la définition suivante de la Divinité.

« Il y a un être inconnu, qui est le plus anciens de tous les êtres et le producteur de toutes choses. Cet être sublime est vie, lumière, sagesse. Ces trois noms marquent la même puissance qui a tiré du néant tous les êtres visibles et invisibles. »

Dans un second passage non moins éloquent, il donne un nom à cet être inconnu.

« L’univers a été produit par Jupiter. L’empirée, le profond tartare, la terre et l’océan, les dieux immortels et les déesses, tout ce qui est, tout ce qui sera, était contenu originairement dans le sein fécond de Jupiter, et en est sorti. Jupiter est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Tous les êtres émanent de lui. Il est la vie, la cause de toutes choses ; il est le père primitif : il n’y a qu’une seule puissance, un seul dieu, un seul roi universel de tout… »

Telles étaient les idées sublimes qu’ avait reçues des Égyptiens ; mais elles ne lui avaient été communiquées que parce qu’il était parvenu à se faire initier dans la langue sacrée et dans la connaissance des mystères que l’on cachait à la multitude.

La suite de cet ouvrage nous fera connaître, à l’article des demi-dieux et des héros, quels furent les chefs qui conduisirent en Grèce des colonies égyptiennes et phéniciennes. Nous apprendrons en même temps que, lorsqu’ils y portèrent leurs lois, leurs coutumes, leurs arts et leurs dieux, ils conservaient encore eux-mêmes des souvenirs des anciennes traditions.

Ces rapprochemens doivent suffire pour prouver que l’origine des fables est fondée sur la mémoire altérée des grands événemens qui les avaient précédées.

Première origine de l’idolâtrie. §

Le mot idolâtrie dérive de deux mots grecs, qui signifient culte et représentation.

Il paraît que c’est dans la famille de Cham qu’il faut chercher le premier germe de l’idolâtrie. Les enfans malheureux d’un père maudit oublièrent en peu de temps les sages conseils de Noé ; et, s’abandonnant à leurs passions, ils cherchèrent des objets sensibles pour leur offrir un culte superstitieux. Les deux fils de Cham, Chanaan et Mysraïm, s’étant établis dans la Phénicie et l’Égypte, c’est dans ces deux royaumes qu’on peut croire que l’idolâtrie prit naissance.

dit formellement que

les Égyptiens furent les premiers qui rendirent un culte solennel aux dieux

.

, au commencement de son histoire, dit avec assurance :

Les Égyptiens furent les premiers qui connurent les noms des douze grands dieux, et c’est d’eux que les Grecs les ont appris.

L’Écriture Sainte peint elle-même l’Égypte comme le centre de l’idolâtrie. Là, dit-elle en plusieurs endroits,

régnaient la magie, la divination, les augures, l’interprétation des songes, malheureux fruits d’un culte superstitieux

. Dès le temps de , l’idolâtrie était à son plus haut point ; il ne semble même avoir donné un si grand nombre de préceptes aux Juifs que pour les opposer en tout aux cérémonies égyptiennes.

Voilà sans doute le pays où commença l’idolâtrie ; delà elle se répandit en Orient, dans les lieux où habitaient les descendans de Sem, dans la Chaldée, la Mésopotamie et les lieux voisins ; ensuite elle passa dans l’Occident, parmi les enfans de Japhet, c’est-à-dire dans l’Asie mineure, dans la Grèce et dans les îles. L’Égypte et la Phénicie sont donc les lieux où l’idolâtrie a pris naissance.

Premier objet de l’idolâtrie. §

Si nous en croyons le célèbre

,

la plus ancienne idolâtrie a été celle des deux principes, l’un bon, et l’autre mauvais

.

Les hommes, ayant vu le monde rempli de biens et de maux, et n’ayant plus la tradition sacrée pour guide, ne purent croire qu’un être, qui est essentiellement bon, pût être l’auteur du mal ; ils inventèrent deux divinités égales en puissance et éternelles. Ils crurent que tout le bien venait du bon principe, et tout le mal du mauvais.

ignore l’époque de cette erreur ; mais il assure avec raison qu’elle est très-ancienne.

fait une longue énumération de ceux qui ont enseigné cette doctrine, et

assure que

la trouva établie chez les Perses

.

On ne sait point qui était ce , ni le temps précis où il a vécu. Quelques savans, d’accord, avec , ont cru que c’était Mysraïm lui-même, fils de Cham, qui, après la mort de son père, fut appelé , c’est-à-dire astre vivant, parce qu’il avait porté les Égyptiens à rendre aux astres un culte religieux ; mais cette assertion ne s’accorde nullement avec la sublime définition de la Divinité, que nous avons citée plus haut, et qui a été tirée des ouvrages mêmes de .

Un Anglais très-savant, , qui connaissait mieux que la religion des anciens Perses, a pleinement justifié , en prouvant que cet homme célèbre, bien loin d’avoir introduit l’idolâtrie chez les premiers Égyptiens, n’avait jamais vécu parmi eux, et qu’il n’avait paru que chez les Perses, du temps de Darius Hystapes. Il dit qu’il employa tous ses efforts pour détruire cette absurde conception des hommes, et pour ramener les plus raisonnables à la connaissance d’un seul principe, créateur du ciel et de la terre ; mais ayant trouvé que le culte des astres et des planètes était la religion dominante, et ne voulant pas trop effaroucher les esprits, il prescrivit à l’égard du soleil, principe de la fécondité de la terre, quelques cérémonies religieuses, telles qu’elles se pratiquent encore aujourd’hui dans les Indes, parmi les mages, descendans des anciens Perses. ajoute qu’ils n’adorent qu’un seul dieu, principe de tous les êtres, et que s’ils honorent le feu et le soleil, c’est qu’ils le regardent comme l’image la plus pure du créateur, et le temple où il a établi son trône. Au reste ces mages sont en très-petit nombre.

Quoi qu’il en soit, l’idolâtrie des deux principes existait très-anciennement en Égypte, et c’était pour l’exprimer que les Égyptiens, dans leur théologie remplie de symboles, disaient qu’Osiris avait enfermé dans l’œuf primitif d’où ce monde a été tiré, douze figures pyramidales blanches, pour marquer les biens infinis dont il voulait combler les hommes ; mais que Typhon son frère, auteur du mal, ayant ouvert cet œuf, y avait introduit douze autres pyramidales noires, source de tous les maux répandus sur la terre.

Les Perses donnaient au bon principe le nom d’Oromase, et celui d’Arimane au mauvais principe. Les Chaldéens les représentaient par leurs planètes bienfaisantes ou nuisibles.

Par la suite des temps, alla prendre cette opinion dans l’Égypte, et la répandit dans la Grèce, qui la transmit aux Romains. Le fameux l’adopta, et voulut la mêler au christianisme vers le quatrième siècle de l’église.

Second objet de l’idolâtrie. §

Quelque ancienne que paraisse être l’opinion des deux principes, un grand nombre de savans croient que l’adoration des astres est encore plus ancienne. L’idée de la divinité n’ayant pu s’effacer entièrement, il est probable que les hommes, faibles mais orgueilleux, ne commencèrent point par adorer leurs semblables. Il fallut de plus grands objets pour les séduire. Le soleil, par sa beauté, le vif éclat de sa lumière, la rapidité de sa course, sa régularité à éclairer tour-à-tour la terre entière, et à porter partout la fécondité, fit croire à des hommes ignorans et déjà corrompus qu’il n’y avait point d’autre dieu que lui, ou que du moins cet astre était le trône de la Divinité.

Les hommes n’ayant pu s’élever jusqu’à l’idée d’une substance immatérielle et invisible, ne trouvèrent rien dans la nature de plus beau que le soleil ; peut-être même que la reconnaissance les y attacha : ils ne pouvaient douter qu’il ne fût la source de la fécondité ; ils l’adorèrent comme le dispensateur de tous les biens, de tous les fruits, et de tout ce qui était agréable ou utile au genre humain.

dit :

« Les premiers hommes, frappés de la beauté de l’univers, de l’éclat et de l’ordre qui brillent de toutes parts, ne doutèrent point qu’il n’y eût quelque divinité qui y présidât. Ils adorèrent le soleil et la lune sous les noms d’Osiris et d’Isis. »

Ce passage de prouve à la fois que, de son temps, on regardait le culte des astres comme le plus ancien, et que ce fut en Égypte qu’il commença.

On trouve dans que les premiers hommes qui habitèrent la Grèce ne reconnaissaient point d’autres dieux que ceux qu’adorent encore aujourd’hui les barbares, savoir, le soleil, la lune, la terre, les astres et le ciel. C’est aussi le sentiment de ; mais rien ne prouve mieux l’antiquité de cette idolâtrie, que le soin que prenait de la proscrire.

Prenez garde, disait-il aux Israélites, qu’élevant vos yeux vers le ciel, et y voyant le soleil, la lune et tous les autres astres, vous ne tombiez dans l’erreur, et que vous ne rendiez un culte d’adoration à des créatures que le Seigneur votre Dieu a faites pour le service de toutes les nations qui sont sous le ciel.

C’était après la sortie d’Égypte et dans le désert que donnait ce précepte ; on voit donc que c’était pour faire oublier au peuple de Dieu les superstitions dont il avait été le témoin, et pour le garantir de celles qu’il rencontrerait parmi les autres peuples ; car dès lors le culte des astres était presque universel. Il avait passé de l’Égypte dans les pays voisins. Les Ammonites adoraient le soleil sous le nom de Moloch ; les Chaldéens, sous le nom de Bélus ou de Baal, ou de Baal Semen, qui veut dire seigneur du ciel. Les Arabes lui offraient chaque jour de l’encens, des parfums, et l’appelaient Adonée ; les Mohabites, Beelphegor ; les Perses, Mythras. Il était nommé Azabinus par les Éthiopiens, Liber par les Indiens, enfin Apollon ou Phœbus par les Grecs et les Romains.

, dans ses Commentaires, dit aussi que

les anciens Germains n’avaient d’autres dieux que ceux dont ils recevaient quelque bien, comme le soleil, la lune, le feu

. Depuis la découverte de l’Amérique, on a reconnu que presque tous les peuples de ce vaste continent adoraient le soleil. Les Incas s’appelaient ses fils, comme les héros grecs se disaient les fils de Jupiter ou d’Hercule. On peut même assurer que tous les peuples dont la religion nous a été connue ont adoré cet astre ; il n’en faut excepter que les habitans de la zone torride, qui, sans cesse brûlés par ses rayons, le maudissent comme une puissance malfaisante.

avait entrepris de prouver que tous les dieux du paganisme pouvaient se réduire au soleil et à la lune. Dans les détails qu’il en fait, non-seulement il trouve ceux que nous avons déjà nommés ; mais encore Cœlus, Saturne, Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, Ammon, Bacchus, Sérapis, Adonis, Esculape, Atys, Pan et plusieurs autres. De même, selon lui, toutes les déesses servaient à représenter la lune ; il nomme Cérès, Diane, Lucine, Vénus-Uranie, la grande déesse de Syrie, Cybèle, Isis, Vesta, Astarté, Junon, Minerve, Proserpine, Hécate, et plusieurs autres qui n’étaient que l’Isis des Égyptiens, nom qui veut dire l’ancienne, et qui parmi ce peuple était le symbole de la lune. Tels paraissent avoir été les premiers objets de l’idolâtrie et les fondemens de la théologie païenne.

On donna le nom de Sabisme au culte qui a pour objet les astres et les planètes. Les savans ne conviennent pas entre eux de ce qui peut avoir donné lieu à cette dénomination ; mais l’essentiel est de savoir que cette secte est la plus ancienne et la plus générale, plus même que celle des deux principes, et qu’elle existe encore aujourd’hui parmi plusieurs peuples de l’Amérique. L’Écriture Sainte nous apprend qu’elle a commencé peu de temps après le déluge, puisqu’elle était connue d’Abraham, de Tharé, et de Sarug.

Progrès de l’idolâtrie. §

Les premiers hommes, en se séparant, tombèrent bientôt dans la barbarie la plus grossière. Les Grecs, qui par la suite devinrent si spirituels et si polis, ne durent leurs lumières qu’aux colonies qui vinrent les policer. Cependant le commencement de l’idolâtrie ne fut point un système raisonné ; rien n’était plus simple que la religion et les cérémonies des premiers idolâtres. Du temps de Cécrops, les Athéniens ils offraient à Jupiter que de simples gâteaux. Les premiers Scythes adoraient un cimeterre ; les Arabes, une pierre brute. Dans l’île d’Orcade, l’image de Diane était un morceau de bois non travaillé. A Chyteron, Junon-Thespia n’était qu’un tronc d’arbre coupé ; celle de Samos une simple planche. Mais l’invention des arts rendit rapides les progrès de l’idolâtrie. Des statues bien faites attirèrent le respect ; on commença à croire que les dieux qu’elles représentaient se plaisaient à les habiter. Par exemple, on ne comptait que trois Muses. Trois sculpteur différens les ayant représentées, leurs statues parurent si belles, que les neuf furent consacrées, et ce fut ainsi que l’on augmenta le nombre de ces déesses.

Du culte des astres on passa à celui du ciel, des élémens, des mers, des fleuves, etc. ; l’on parvint enfin jusqu’à placer les grands hommes parmi les dieux. L’invention d’un art utile, la beauté d’un ouvrage, la reconnaissance pour des bienfaits, la tendresse d’une épouse pour son époux, firent élever des temples, des autels, honorer des portraits, consacrer des bois, des asiles ; cette sorte de culte commença dans l’Égypte peu de temps après la mort d’Osiris et d’Isis. L’un et l’autre s’étant extrêmement distingués par leurs belles actions, par l’invention de plusieurs arts utiles, on ne crut pouvoir reconnaître les biens qu’on leur devait qu’en les élevant au rang des dieux ; mais comme on ne pouvait, sans ridicule, nommer immortels des êtres qui venaient de mourir, on publia que leurs âmes avaient été se réunir aux astres, d’où elles étaient sorties pour venir animer leur corps ; ce fut ainsi qu’ils furent regardés comme le soleil et la lune, et l’on confondit leur culte avec celui de ces deux astres. Il paraît que c’est jusque-là qu’il faut remonter pour trouver l’origine de la métempsycose, idée dont on abusa si étrangement dans la suite.

Presque dans le même temps, les Chaldéens mirent leur Bélus au rang des dieux. Les Phéniciens, les Syriens, et, après eux, les Grecs et les Romains, imitèrent les Égyptiens, de sorte que le ciel se trouva peuplé de mortels déifiés ; on publiait que leurs âmes étaient attachées à quelques étoiles qu’elles choisissaient pour leurs demeures.

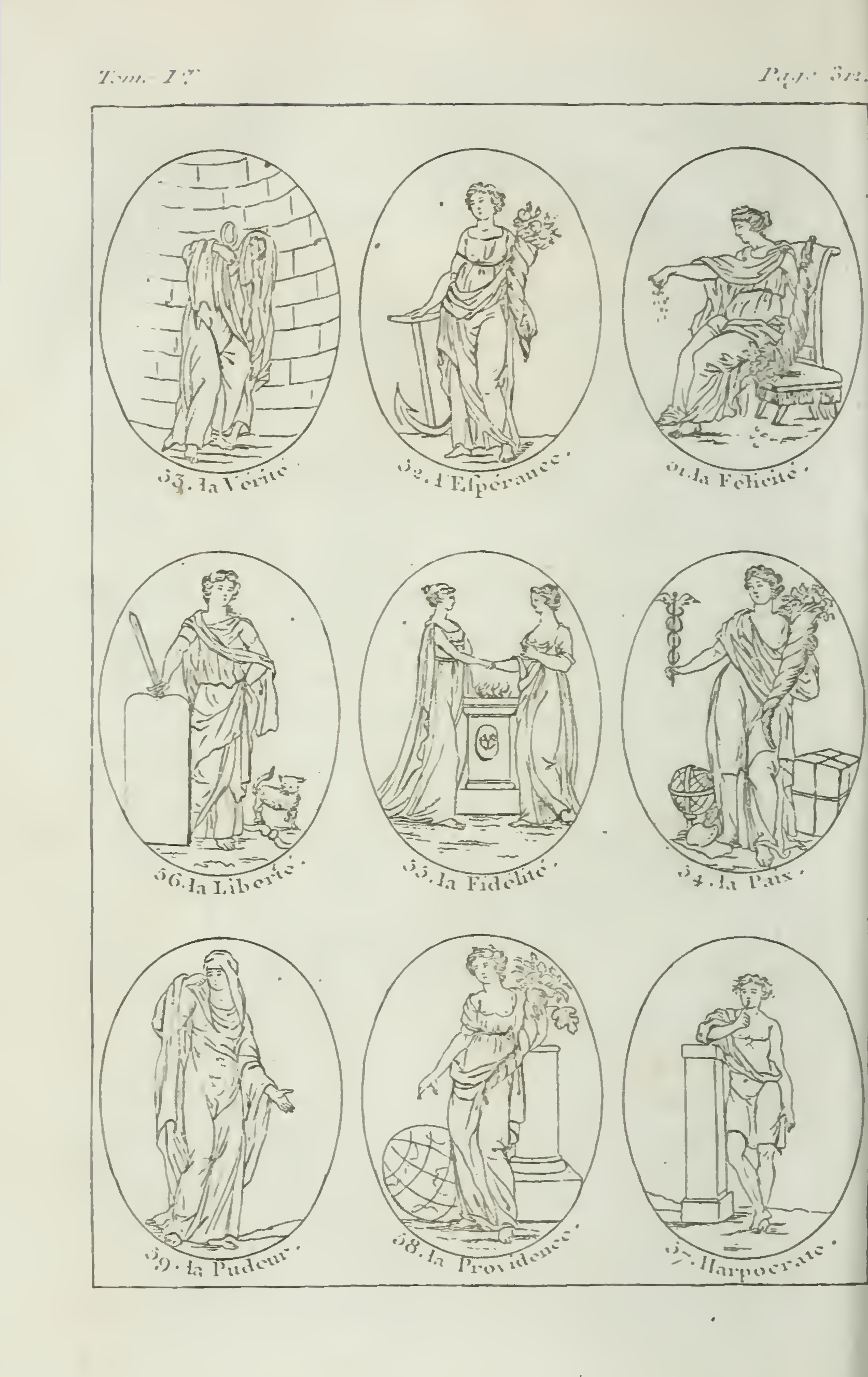

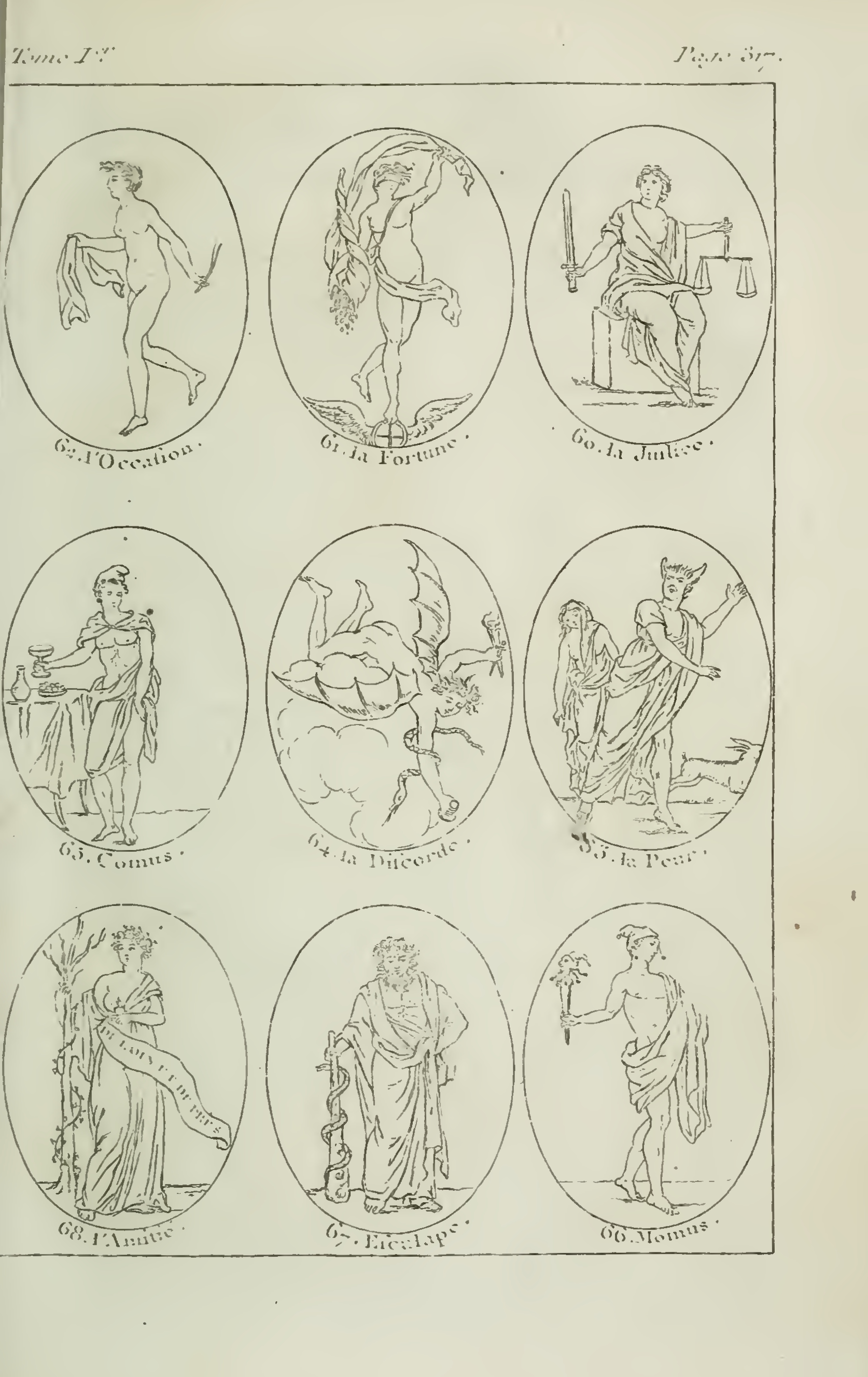

Après avoir adoré les astres, on voulut adorer la nature en détail. On fit présider une divinité à chacune de ses parties. La terre fut adorée sous les noms du Rhéa, de Tellus, d’Ops, de Cybèle, de Proserpine, de Maïa, de Flore, de Faune, de Palès, etc. ; le feu, sous ceux de Vulcain, de Vesta ; l’eau de la mer et des fleuves, sous ceux d’Océan, de Neptune, de Nérée, des Néréides, des Nymphes, des Naïades ; l’air et les vents, sous ceux de Jupiter et d’Éole ; le soleil, sous ceux d’Osiris, d’Apollon, etc. ; la lune, sous ceux de Diane, d’Isis, etc. Bacchus fut le dieu du vin ; Cérès, la déesse des récoltes ; chaque fleuve, chaque fontaine eut sa divinité tutélaire ; les montagnes eurent leurs nymphes, leurs satyres ; Pluton fut le dieu des enfers, etc., etc. On divinisa les passions, les affections, la jeunesse, la clémence, la concorde, la justice, la miséricorde, la sagesse, la pudeur, l’honneur, le courage, la vérité, la paix, la liberté, dont les noms désignent assez les emplois. Ces détails suffisent pour indiquer la marche et les progrès de l’idolâtrie.

Division des différentes fables. §

On peut distinguer les fables inventées par les poëtes en six sortes : les historiques, les philosophiques, les allégoriques, les morales, les mixtes, et celles inventées à plaisir.

Les historiques sont d’anciennes histoires auxquelles ont été mêlées des fictions ; telles sont celles qui parlent d’Hercule, de Jason. Au lieu de dire que le premier dessécha le marais de Lerne que mille ruisseaux inondaient, on représenta ce marais sous la figure de l’hydre dont Hercule fut le vainqueur. Au lieu de dire que Jason alla redemander les trésors que Phryxus avait emportés dans la Colchide, on imagina la fable de la toison d’or. Cependant les Grecs, malgré leur penchant pour les fictions, ne s’en contentaient pas ; souvent ils ne voulaient qu’embellir leurs histoires, en leur prêtant les ornemens de la poésie.

Les plus grands hommes de l’antiquité ont toujours regardé les anciens poëtes comme les premiers historiens. Alexandre n’eut point autant admiré , et n’aurait point envié le sort d’Achille d’avoir eu un pareil panégyriste, s’il ne l’eût regardé que comme un conteur de fables. Il savait très-bien que le poëte conservait les récits des événemens principaux, et peignait le véritable caractère de ses héros.

Les fables philosophiques sont celles que les anciens ont inventées comme des paraboles propres à envelopper les mystères de leur philosophie ou de leur physique. Ainsi l’on disait que l’Océan était le père des fleuves, et que la lune, en épousant l’air, devint mère de la rosée.

Les allégoriques étaient aussi des paraboles qui avaient des sens cachés, comme la fable où il est dit que le plaisir naquit des richesses et de la pauvreté, pour exprimer que la pauvreté n’exclut point le bonheur, et que la richesse ne suffit pas pour l’assurer.

Les fables morales sont celles qui servent à donner quelques préceptes propres à régler les mœurs. Telle est celle qui dit que Jupiter envoie les étoiles sur la terre, pendant le jour, pour s’informer des actions des hommes et lui en rendre compte. Les fables d’ , de , et généralement les apologues, sont de ce genre.

Les fables mixtes sont mêlées d’allégories et de morale, sans avoir rien d’historique, comme celle d’Até, rapportée par

. Elle était fille de Jupiter, mais elle ne s’occupait qu’à faire du mal. Objet de la haine des dieux et des hommes, Jupiter la saisit par les cheveux, la précipita du haut des cieux, et jura qu’elle n’y rentrerait jamais. Le poëte a voulu par cette fable représenter la pente des hommes vers le mal.

Cette fille, dit-il, parcourt toute la terre avec une célérité incroyable ; ses sœurs, filles de Jupiter comme elle, et que l’on nomme les Prières, vont toujours après elles, pour corriger, autant qu’elles le peuvent, ses détestables œuvres ; mais, étant malheureusement boiteuses, elles vont moins vite que leur sœur

: ce qui signifie que le mal est toujours plus prompt et plus réel que la réparation et le repentir.

Les fables inventées à plaisir sont celles qui n’ont d’autre but que celui de plaire ou de faire briller l’imagination et l’esprit. Celles que l’on nommait milésiennes étaient de ce nombre, ainsi que les sybaritides, qui prenaient leur nom des habitans de Sybaris, peuple le plus occupé de ses plaisirs.

Telles sont à peu près les différentes sortes de fables ; mais il faut se souvenir qu’il y en a très-peu dans les anciens poëtes, qui ne renferment quelques traits historiques. Lorsque dit qu’Éole donna à Ulysse les vents renfermés dans une peau, et que ses compagnons les laissèrent échapper, c’est un trait d’histoire qui nous apprend que ce prince avait averti Ulysse de se garantir du vent qui devait souffler violemment dans quelques jours ; mais les compagnons d’Ulysse voulurent poursuivre leur route, et firent naufrage, pour n’avoir pas cédé aux conseils d’Éole. De même Atlas était un prince astronome, qui se servait d’une sphère pour étudier le mouvement des astres ; la fable le représenta portant le ciel sur ses épaules. Protée était un prince sage, prévoyant, éloquent, artificieux ; on peignit son caractère en disant qu’il avait le pouvoir de changer à son gré de figure.

Dédale inventa les voiles pour les vaisseaux au lieu de rames, et il évita par ce moyen la vengeance de Minos ; on a dit qu’il s’était fabriqué des ailes ; expression vive qui désigne la légèreté des vaisseaux à voiles. C’est ainsi que les poëtes ont défiguré les histoires, en cherchant à les embellir par les charmes de la poésie. Telle a été surtout le génie des Orientaux, d’où nous sont venues la plupart des fables. Cet esprit règne encore parmi eux ; et même aujourd’hui leurs livres, remplis de paraboles, prouvent qu’ils sont ce qu’étaient les Grecs dans les temps les plus fabuleux. N’oublions point cependant que les poëtes ne se bornaient point à peindre des chimères. Ils trouvaient dans la mémoire des hommes et dans l’histoire du monde des événemens étonnans à raconter ; ils en faisaient le fondement de leurs ouvrages ; mais ils y joignaient tous les ornemens qu’ils croyaient capables de les embellir et d’intéresser.

Conjectures sur l’origine des fables. §

En voyant tous les peuples de la terre, à l’exception du peuple de Dieu, adopter avidement les fables, et les faire servir de base à leur religion, à leur morale, à leurs gouvernemens, il est indispensable de chercher à connaître l’origine d’une erreur aussi générale et aussi fatale au genre humain.

L’étude de la vérité n’est ni plus longue ni plus difficile que celle de l’erreur, et ce serait être coupable envers la jeunesse que de ne point employer ses premières facultés et sa première attention à lui donner des idées justes sur la pente que les hommes ont vers le mal. Elle a besoin d’un flambeau qui puisse l’aider à distinguer le prestige. Ce n’est qu’en lui donnant l’habitude d’appuyer ses raisonnemens et ses résultats sur de grandes autorités, sur des principes sûrs et des bases solides, qu’elle pourra se mettre à l’abri des conceptions hasardées et des systèmes trompeurs.

En vain la prétendue philosophie moderne a voulu profiter des ténèbres qui couvrent les premiers âges du monde, pour en faire la source de ses incertitudes et de ses sophismes, les vestiges qui restent des temps les plus obscurs prouvent, jusqu’à l’évidence, que tous les hommes ont senti la nécessité d’un dieu suprême, ordonnateur et créateur de toutes choses. La même nécessité les a forcés de reconnaître qu’ils étaient dans la dépendance de ce grand être, et qu’ils lui devaient un culte. Les livres saints nous ont instruits que ce culte avait été prescrit par la divinité même, et les rapprochemens que nous avons faits dans les chapitres précédens suffisent pour démontrer que la tradition sainte a été altérée à mesure que la corruption s’est répandue sur la terre. Dès que le premier anneau de cette chaîne sacrée a été rompu, on s’est précipité d’erreurs en erreurs ; l’imagination des hommes n’a pu suppléer à la sagesse éternelle.

La vanité fut une des premières sources des fables. On ne trouva point la vérité assez surprenante, assez belle ; on la para d’ornemens étrangers ; et l’on crut agrandir les héros en leur supposant des actions qu’ils n’avaient jamais faites. Peut-être même crut-on porter plus puissamment vers la vertu, en proposant de grands exemples imaginaires ; mais on se laissa tellement entraîner par le goût du merveilleux, que l’on finit par ôter aux hommes célèbres tout le mérite qu’ils pouvaient avoir. Par exemple, lorsque Persée tue Méduse, il la surprend pendant son sommeil ; s’il délivre Andromède, il a les ailes de Mercure. Achille est couvert d’armes invulnérables forgées par Vulcain. On alla jusqu’à prodiguer aux héros tous les attributs des dieux. C’est ainsi que la vanité et les autres passions humaines nous aveuglent, et par leurs excès dépassent le but qu’elles veulent atteindre.

Avant que l’usage des lettres fut introduit, les grands événemens et les belles actions n’avaient d’autres monumens que la mémoire des hommes, ou tout au plus quelques hiéroglyphes obscurs. La tradition conservait donc le souvenir des grandes actions ; mais l’expérience nous prouve combien il est rare de ne point mêler aux récits les plus simples des circonstances qui les embellissent. Lorsque, par la suite des temps, on a voulu écrire ces actions, on n’a plus trouvé que des traditions confuses ; et, en les consacrant dans les histoires, on a, en quelque sorte, éternisé les fables.

La fausse éloquence et l’envie de louer les morts ont aussi produit des fables. Si l’on composait aujourd’hui l’histoire de la plupart des grands hommes d’après les seuls éloges de leurs panégyristes, on verrait souvent la fable l’emporter sur la vérité. Ces fables cependant étaient d’autant plus dangereuses dans les premiers temps, qu’elles s’unissaient presque toujours à des devoirs religieux ; de sorte qu’une fois admises elles devenaient sacrées, et l’on n’osait plus les combattre.

Les poëtes et les peintres sont certainement ceux qui ont produit le plus de fables. Cherchant à plaire beaucoup plus qu’à instruire, ils préféraient d’ingénieux mensonges à des vérités communes. Si quelque prince pleurait la mort d’un fils, la poésie plaçait ce fils parmi les astres. Les écrits restaient, ils étaient imités, et la fable était consacrée. Le succès encouragea les poëtes ; on lut leurs ouvrages avec plaisir, leurs fictions furent aimées, et la vérité simple parut sans charmes. Ce fut de là que les bergères furent transformées en nymphes, en naïades ; les vaisseaux en chevaux ailés, comme dans Bellérophon ; en dragons, comme dans Médée. Les musiciens furent des Apollons, les grands médecins des Esculapes, les belles voix des Muscs, les oranges des pommes d’or, etc.

Fables produites par le goût du merveilleux. §

L’expérience nous apprend combien le merveilleux a de pouvoir sur l’esprit humain. Il est facile d’en apercevoir la cause. L’homme espère s’agrandir en croyant à tout ce qui est au-dessus de lui ; aussi il trouve des charmes à tout ce qui l’étonne. Le repos et le silence absolu ressemblent à la mort ; l’homme s’en effraie, il a besoin de mouvement. Le spectacle d’un événement extraordinaire satisfait sa curiosité toujours active, et son amour-propre lui fait croire qu’il participe en quelque sorte aux actions héroïques dont il lit ou entend les récits. Celui qui prend ces actions dans sa fertile imagination cherche à faire croire qu’il n’aurait pu les inventer, s’il n’avait pas été capable de les exécuter ; et celui qui les entend ou les lit avec enthousiasme se persuade à lui-même qu’elles n’auraient point été au-dessus de ses forces. L’un et l’autre ne voient qu’un éminent degré sur lequel ils espèrent qu’ils pourront s’élever. Le s’occupait bien plus de sa propre gloire que de celle de son héros : et, si les poëmes les plus célèbres étaient dépouillés de leur parure, on serait étonné de la médiocrité des événemens. L’Iliade, l’Odyssée, l’Énéide, ne seraient presque rien sans la présence des dieux et sans le mélange des fictions ingénieuses et attachantes, avec des vérités fort peu intéressantes par elles-mêmes.

Les peintres voulurent imiter les poëtes, et ce fut en réalisant sur les toiles les brillantes images de la poésie, qu’ils augmentèrent les progrès des fables et le nombre des divinités.

L’ignorance de la physique a donné lieu aussi à beaucoup de fables. Dans les siècles barbares, on animait tout ce qui frappait les sens : les fleuves, les fontaines, les astres ; et, comme on ne pouvait avoir une idée bien nette de ces derniers, on craignait leur influence ; on leur rendait un culte pour les apaiser quand on les croyait irrités. Ce fut ainsi que l’on multiplia les divinités physiques et les fables astronomiques. Lorsqu’un homme plus éclairé que les autres voulait rectifier ces erreurs, on l’accusait d’impiété. Le malheureux fut puni de mort pour avoir dit que le soleil n’était point animé, et qu’il n’était qu’une lame d’acier.

Il faut remarquer attentivement que la Syrie, la Palestine, l’Arabie et l’Égypte, furent habitées long-temps avant les climats d’Occident. Les premiers habitans de la Grèce vivaient sans arts, sans lois, sans coutumes réglées ; les rochers, les cavernes, leur servaient de demeure, et tous leurs soins se bornaient à se défendre des bêtes féroces. Lorsque le désir d’étendre le commerce y conduisit des colonies phéniciennes et égyptiennes, elles apprirent aux Grecs à se couvrir de la peau des animaux qu’ils tuaient à la chasse ; elles leur firent connaître que la terre étant cultivée rapporte des fruits propres à nourrir. Quelques maisons furent construites, et bientôt l’imitation et l’amour du bien-être firent élever des bourgades et des villes. On renonça à la brutale coutume de vivre sans lois dans le mariage. On régla les devoirs de la vie civile, on fixa des limites pour reconnaître les propriétés. La grandeur de ces biens se fit tellement sentir, qu’on crut ne pas pouvoir porter assez loin la reconnaissance ; les chefs de ces colonies bienfaisantes furent regardés comme des envoyés du ciel ; on finit par les placer au rang des dieux, et c’est dans les histoires altérées de ces chefs que l’on trouve l’origine des premiers demi-dieux et des premiers héros de la Grèce.

L’une des sources les plus favorables à l’introduction des fables était l’ignorance de l’histoire ancienne et de la chronologie. L’usage des lettres commença très-tard parmi les Grecs ; plusieurs siècles s’écoulèrent pendant lesquels on ne connaissait les événemens remarquables que par tradition. Lors même que l’écriture fut employée, on n’écrivit pas d’abord des histoires suivies. Elle servit à conserver des éloges, des cantiques et quelques généalogies remplies de fables ; de sorte que la confusion régnait partout ; et, dès que l’on voulait approfondir ces généalogies, après avoir remonté trois ou quatre générations, on se trouvait à l’histoire des dieux, où l’on rencontrait toujours Jupiter, Saturne, le Ciel, la Terre. Les Grecs ne savaient rien de plus sur leur origine la plupart croyaient sortir des fourmis de la forêt d’Égine. Cependant, comme ils voulaient passer pour anciens, ils se plaisaient à citer des dieux, des héros, des rois, qui n’avaient jamais existé ; et, lorsqu’ils parlaient des premiers temps, dont ils avaient reçu quelques notions par les colonies qui étaient venues s’établir dans leur pays, ils substituaient des fables à la vérité. S’il était question de la création, ils citaient leurs peintures du chaos. Cérès et Triptolème étaient, selon eux, les premiers inventeurs de l’agriculture. Pan, au lieu d’Abel, avait le premier mené la vie pastorale. Apollon avait inventé la musique, que l’on doit attribuer à Jubal. Vulcain, au lieu de Tubalcaïn, avait le premier forgé les métaux. Bacchus, au lieu de Noé, avait appris à cultiver la vigne. On retrouvait dans leurs fables toutes les traces des anciennes traditions ; mais elles étaient si confuses, qu’

lui-même leur reprochait d’être

de véritables enfans lorsqu’ils voulaient parler de temps éloignés

.

La prétention des Grecs allait jusqu’à croire que leurs colonies avaient peuplé le reste du monde. L’Europe, disaient-ils, tirait son nom d’Europe, sœur de Cadmus ; ils ignoraient, selon , que ce continent devait son nom à la blancheur de ses habitans. L’Arménie avait été peuplée par les descendans d’Arménus ; la Médie, par ceux de Médus ; la Perse, par ceux de Perse, etc. Ce n’est donc point parmi les Grecs qu’il faut chercher l’origine des anciens peuples, des premiers dieux et des premières fables. Leur histoire ne commence à mériter quelque confiance qu’aux temps des olympiades. L’Écriture Sainte a seule conservé des monumens certains sur la véritable antiquité, et il faut remarquer que les historiens profanes n’ont commencé à paraître qu’au temps d’Esdras.

Division des temps, d’après . §

Pour mieux éclaircir en quel temps les fables ont pris naissance, il faut suivre , et distinguer avec lui trois sortes de temps : les temps inconnus, les temps fabuleux, et les temps historiques.

Les premiers, qui sont en quelque sorte l’enfance du monde, comprennent ce qui s’est passé depuis le chaos ou la création, jusqu’au déluge d’Ogygès, arrivé environ seize cents ans avant Jésus-Christ.

Les temps fabuleux renferment ceux qui se sont écoulés depuis ce déluge jusqu’à la première olympiade. A cette dernière époque commencent les temps historiques.

Cette célèbre division de ne peut regarder que l’histoire des Grecs et des Romains, car les Égyptiens, les Chaldéens, les Phéniciens et les anciens peuples de l’Orient, connaissaient beaucoup mieux les temps reculés. Ils avaient leurs traditions, leurs annales ; elles étaient, il est vrai, très-mélangées de fables.

Les Grecs n’avaient aucune connaissance positive sur les premiers siècles du monde, et, lorsqu’ils arrivaient aux temps héroïques, ils les obscurcissaient tellement, qu’ils en défiguraient absolument l’histoire. Le siècle de Troie surtout, si fécond en héros, produisit un nombre infini de fables.

Cette ville célèbre fut prise deux fois : la première par Hercule, et la seconde, environ trente ans après, par l’armée des Grecs, sous la conduite d’Agamemnon. Ce fut au temps de la première prise qu’on vit paraître Hercule, Télamon, Thésée, Jason, Orphée, Castor et Pollux (noms que leur amitié mutuelle a rendus inséparables), ce fut alors que brillèrent tous les héros qui avaient participé à la conquête de la toison d’or.

A la seconde prise de Troie parurent les fils ou petits-fils des premiers héros : Agamemnon, Ménélas, Achille, Diomède, Ajax, Hector, Ulysse, Priam, Pâris, Énée, etc. Dans l’intervalle de ces deux prises on doit placer les deux guerres de Thèbes, où parurent Adraste, Œdipe, Étéocle, Polynice, Capanée, et nombre d’autres, objets éternels des fables des poëtes. Ce ne fut qu’au rétablissement des olympiades que l’histoire grecque prit enfin une forme certaine, et que les événemens furent rangés à leurs véritables époques.

Les jeux olympiques. §

On ne convient pas trop du temps où les jeux olympiques furent institués. Leur origine est très-obscure. dit seulement que ce fut Hercule de Crète qui les institua, sans nous apprendre ni en quel temps, ni à quelle occasion. L’opinion la plus commune parmi les savans est que Pélops en fut l’auteur, et que la première célébration en fut faite dans l’Élide, la vingt-neuvième année du règne d’Acrise, la trente-quatrième du règne de Sicyon, dix-neuvième roi de Sicyone ; et, pour concilier les époques profanes avec l’Écriture Sainte, ce fut pendant la vingt-troisième année de la judicature de Débora.

Atrée, fils de Pélops, les renouvela et en ordonna la seconde célébration, quatorze cent dix-huit ans avant Jésus-Christ. Enfin Hercule, au retour de la conquête de la toison d’or, assembla les Argonautes dans l’Élide, pour y célébrer ces mêmes jeux en action de grâce de l’heureux succès de leur voyage, et l’on promit de s’y rassembler tous les quatre ans pour cet objet.

Ces jeux cependant furent discontinués jusqu’au règne d’Iphitus dans l’Élide, c’est-à-dire quatre cent quarante-deux ans après ; ce fut alors que la Grèce en fit son époque principale. On ne compta plus que par olympiades, et c’est depuis ce temps qu’on ne trouve plus autant de fables dans l’histoire des Grecs.

Cette division des temps, il faut bien le remarquer, nous vient des Grecs et des Romains, qui ne connaissaient pas l’antiquité. Quoi qu’il en soit, ce sont les olympiades qui ont répandu le plus grand jour sur le chaos de l’histoire.

Effets que produisit dans la Grèce et dans l’Occident l’arrivée des colonies orientales. §

Lorsque les Phéniciens ou les Égyptiens vinrent s’établir dans la Grèce, ils furent forcés d’apprendre la langue générale du pays ; mais ils durent conserver beaucoup de mots de leur langue, surtout ceux qui désignaient les lois nouvelles, les coutumes et le culte qu’ils apportaient aux Grecs. Ces derniers, en les adoptants, s’approprièrent ces mots, et bientôt il se fit un mélange des deux langues. Lorsque, par la suite des temps, les Grecs voulurent lire leur ancienne histoire, ils la trouvèrent remplie de mots phéniciens, qu’ils ne manquèrent pas d’expliquer d’après leur goût pour les fictions et les fables ; et souvent ils abusèrent des équivoques que l’on trouve fréquemment dans la langue phénicienne. Par exemple, le mot alpha ou ilpha signifiait également un taureau ou un navire. De là les Grecs publièrent que Jupiter changé en taureau avait enlevé la jeune Europe, au lieu de dire qu’il l’avait transportée sur un vaisseau dans l’île de Crète où il régnait.

La fable de la fontaine Aréthuse et du fleuve Alphée est également fondée sur une équivoque. Les Phéniciens étant arrivés en Sicile, trouvèrent une fontaine environnée de saules, qu’ils nommèrent Alphaga, c’est-à-dire fontaine des saules. Par la suite des temps, les Grecs, se souvenant de leur fleuve Alphée qui coule dans l’Élide, dirent que les eaux du fleuve passaient sous la mer pour se rejoindre à la fontaine Aréthuse. De même le mot drako, qui signifie à la fois clairvoyant et dragon, a fait imaginer la fable du dragon qui gardait le jardin des Hespérides. L’architecte du temple de Delphes se nommait Ptera : ce nom signifie une plume. Les Grecs dirent que ce temple avait été bâti avec de la cire et les ailes des abeilles qu’Apollon avait fait venir des pays hyperboréens. Plus on étudie les origines, plus on est forcé de reconnaître que la plupart des fables grecques étaient une imitation de celles des colonies orientales.