La mythologie comparée avec l’histoire. Tome II (7e éd.)

Des demi-dieux et des héros. §

Réflexions préliminaires. §

Nous avons déjà dit, dans nos réflexions préliminaires sur l’origine de l’idolâtrie, que les premières familles se séparèrent, et que des colonies très-nombreuses, après s’être avancées dans l’intérieur des terres avec l’espoir d’y trouver plus de repos et de bonheur, tombèrent bientôt dans la barbarie la plus grossière. Elles n’avaient emporté avec elles que des souvenirs confus des anciennes traditions. Chaque jour altéra de plus en plus la connaissance du vrai Dieu : les mouvemens impétueux des passions devinrent leurs seuls guides, et l’homme, ainsi dégradé, se précipita d’erreur en erreur : il parvint enfin à ce point funeste où la croyance au Dieu juste et puissant, qui récompense et punit, n’est plus qu’un tourment affreux pour le coupable. Ce fut alors que l’impie, effrayé à chaque coup de foudre, à chaque danger, crut s’arracher à son état cruel en invoquant le doute, et proféra cet horrible blasphème : Il n’est point de Dieu.

Après avoir rompu ce dernier frein, l’ignorance et la barbarie achevèrent ce que le crime avait commencé. Des pères corrompus produisirent des générations plus corrompues encore. La vertu, la vérité, ne trouvèrent plus d’asile sur la terre ; elles remontèrent dans le ciel, et furent remplacées par tous les vices. On n’écouta plus que ses désirs, on n’employa plus que la force pour les satisfaire. Ces races coupables, après avoir oublié jusqu’au Dieu qui les avait créées, ne formèrent plus que des peuplades de brigands, qui s’égorgeaient entre eux ; et la faiblesse, ne trouvant aucun appui pour la défendre, ne put se soustraire aux lois arbitraires de la force.

Cependant, comme le crime n’a d’autre propriété que celle d’ajouter sans cesse à ses propres maux, et celle de flétrir tout ce qu’il touche, l’expérience et la lassitude du malheur vinrent enfin rendre quelque moralité au monde.

On sentit la nécessité de chercher une protection plus puissante que celle des hommes, on espéra la trouver dans le ciel ; mais le vrai Dieu n’étant plus connu, les élémens, les astres, et tous les événemens qui s’élevaient au-dessus de la force humaine, furent adorés.

Ces divinités imaginaires ne purent suffire ; on crut ajouter à leur pouvoir en les multipliant. L’homme, conservant tout son orgueil au milieu des maux qui l’accablaient, porta sa folie jusqu’à rendre des honneurs divins à ceux de ses semblables qui se faisaient redouter, ou qui le secouraient dans ses besoins. Bientôt les abus de la force réduisirent à se réunir contre elle ; la guerre naquit, et l’homme ajouta ce fléau terrible aux maladies, aux besoins, à tous les maux par lesquels la nature semble vouloir à chaque instant lui ravir sa fragile existence.

Dans les premiers combats, le courage attira tous les regards, et la faiblesse craintive ne prétendit point alors disputer le premier rang ni les dangers à celui qui seul avait le pouvoir de la défendre ; mais, après la victoire, la cupidité, l’orgueil, l’ambition, reprenaient leur empire. L’homme triomphant et courageux ne voulait plus rentrer dans la foule ; son élévation blessait ; l’envie d’une part, l’ingratitude de l’autre, excitaient la fureur : de nouveaux combats ensanglantaient la terre ; et combien ne fallut-il pas de meurtres pour contraindre à reconnaître qu’il fallait d’autres lois que les mouvemens féroces des passions ! Bientôt il ne fut que trop prouvé que les guerres seraient éternelles ; on en fit le plus terrible des arts. Chacun sentit la nécessité de sacrifier une partie de son orgueil au besoin beaucoup plus pressant d’être protégé ; on assigna des récompenses au vainqueur ; la force et le courage marquèrent le rang que chacun devait occuper. Ce fut alors que l’émulation naquit. Elle est inséparable de la gloire ; et la gloire, qui veut toujours être juste lorsqu’elle distribue ses dons, força l’admiration et la reconnaissance à couronner celui qui rapportait le plus grand nombre de trophées, et s’était montré le plus capable de se défendre. Telle est la véritable origine des rois et des héros que la folie des hommes prétendit par la suite élever aux rangs des dieux.

Il faudrait une plume beaucoup plus éloquente et plus exercée que la nôtre, pour bien tracer l’histoire des premiers momens où les hommes se civilisèrent et sentirent la nécessité d’obéir à des lois sages qui combattaient leurs désirs et leurs passions. Ce tableau nous entraînerait trop loin de notre sujet : nous nous bornons à faire observer que, dans ces temps horribles où la vie n’était qu’un tissu de crimes et de malheurs, le premier des mortels qui consacra sa force et son adresse à protéger l’innocence et la faiblesse, dut nécessairement obtenir l’admiration et la reconnaissance ; tandis que celui qui n’usa de la victoire que pour assouvir ses désirs, ne dut inspirer que l’effroi. Un bonheur réel récompensa le premier, tandis que le second ne pouvait trouver un instant de repos. Ce fut ainsi que l’expérience conduisit les hommes à reconnaître que le crime punit celui qui le commet, et que la vertu récompense celui qui la suit.

Aussitôt que cette grande vérité fut admise, la terre offrit le spectacle de quelques familles heureuses ; leur exemple entraîna ; les associations se formèrent ; l’amitié vint doubler le nombre, la force elle bonheur de ces familles privilégiées, et les qualités sociales durent s’accroître à mesure qu’elles se multiplièrent.

Notions générales sur l’histoire de la Grèce, et sur les temps nommés héroïques. §

C’est dans la Grèce que l’héroïsme a pris naissance ; c’est dans son histoire qu’il en faut chercher l’origine : car il est généralement reconnu que les Égyptiens n’avaient aucun culte pour les demi-dieux. Ils n’accordaient ce titre à personne, et se bornaient à louer la mémoire des grands hommes.

Ici se présente une nouvelle carrière, et disparaissent les ténèbres qui enveloppaient les fables des dieux. Nous rencontrons encore des fables à chaque pas, mais elles seront moins absurdes ; et ce temps, tout fabuleux qu’il est, laisse entrevoir une sorte de lueur historique, qui sert à développer les fictions. Des tombeaux rappellent, par des traditions suivies, le souvenir des grands hommes dont ils renferment les cendres. Des monumens héroïques et des cérémonies annuelles remettent devant les yeux l’histoire de ceux dont ils perpétuent la mémoire. On reconnaît surtout que ces héros ont véritablement existé, en voyant célébrer dans des temps marqués les jeux qu’ils avaient eux-mêmes institués.

Nous croyons indispensable de fixer pendant quelques momens l’attention de nos lecteurs sur l’origine du peuple le plus célèbre de l’univers. Si la Grèce présente d’abord l’aspect de l’ignorance et de la barbarie, on la voit bientôt se civiliser et s’accroître, former des monarchies, et surtout s’illustrer en cultivant les sciences et les arts. C’est par les Grecs que la poésie, l’éloquence, l’architecture, la sculpture et la peinture, ont été portées au plus haut point de perfection où elles puissent atteindre. C’est à ce peuple enfin que nous devons nos plus parfaits modèles dans tous les genres.

En jetant un coup d’œil rapide sur les commencemens des Grecs, on les voit passer de l’état de barbarie à une vie plus douce et plus convenable. Ils abandonnent bientôt les cavernes, les creux des arbres et les forêts, pour venir habiter des cabanes, des bourgs, des villes. Quelques chefs de colonies civilisées leur apportent les sciences, les arts, des lois, un culte religieux. Habiles à profiter des leçons de leurs maîtres, ils les surpassent en peu de temps, et voient naître parmi eux des héros dont les noms sont immortels. C’est alors que l’on parvient à l’histoire de Persée, Bellérophon, Hercule, Thésée, Castor et Pollux, et mille autres, dont les actions prodigieuses ont été chantées par leurs poëtes, et sont encore représentées sur nos théâtres. On apprend en même temps comment furent institués ces jeux et ces fêtes qui rendirent la Grèce si célèbre.

Le pays que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Grèce n’a pas toujours eu la même étendue qu’il avait lorsqu’il fut soumis aux Romains ; il a même souvent changé de nom. Partout le texte hébreu de l’Écriture Sainte le nomme pays de Javan, et la version des Septante le nomme Hellas ou Hellenus, d’Hellen, fils de Deucalion qui régna en Phthiotide, pays de la Thessalie, et donna son nom à toute la Grèce.

Il est remarquable que le nom hébreu Javan n’ayant rien qui détermine sa prononciation, ressemble à celui d’Ion ; et les premiers Ioniens connus étaient dans la Grèce. Ils en furent probablement les premiers habitans. Bientôt les Phéniciens, les plus grands navigateurs du monde, y portèrent le commerce, et surtout l’écriture, qu’ils furent les premiers à connaître. Les Égyptiens y envoyèrent aussi des colonies. Ce peuple sage, qui jouissait de tous les biens que procure un bon gouvernement, et de tous les avantages que l’on peut retirer des sciences et des arts, leur apprit à chercher le repos sous la conduite d’un monarque. Il leur fit sentir la nécessité des bonnes lois, et celle d’inspirer aux hommes la crainte de la divinité. Malheureusement il était lui-même dans l’erreur ; il n’apporta que sa religion et ses faux dieux.

Nous avons déjà parlé dans cet ouvrage de l’ignorance des Grecs sur leur origine. Leur vanité n’était pas moins grande ; ils prétendaient être le plus ancien et le premier des peuples. En conséquence, ils se disaient Authocthones, c’est-à-dire, nés dans le pays même, et se regardaient comme les pères et les instituteurs de tous les autres peuples. La ressemblance des noms de leurs héros avec ceux de ces peuples qui leur étaient étrangers, paraissait à leur amour-propre une preuve suffisante. Ce qu’on sait avec certitude, c’est que Javan, fils de Japhet, connu, par les Grecs sous le nom de Iapet, eut l’Occident pour son partage. C’est de lui que sont sortis tous les Ioniens et tous les Grecs. Cet ancien patriarche conduisit sa colonie dans l’Occident, après la séparation arrivée à la tour de Babel ; mais on ignore le lieu particulier qu’il choisit pour sa demeure. On croit qu’il s’arrêta dans l’Asie Mineure, d’où ses descendans traversèrent probablement le Bosphore de Thrace pour se rendre dans la Grèce.

Voilà sans contredit les premiers habitans de ce pays, et quel était l’Iapet dont les poëtes et les historiens ont tant parlé.

Selon , Pélasgus fut le premier homme extraordinaire qui parut dans ce pays. Il surpassait les autres hommes en grandeur, en force, en courage, en bonne mine et par les qualités de son esprit. Il demeurait dans l’Arcadie : il apprit à ce peuple à se faire des cabanes, pour se défendre de la pluie, du froid, de la chaleur ; il leur fit contracter l’usage de se vêtir de peaux d’animaux, de se nourrir du fruit que porte le hêtre. Pour prix de ses services, il fut toujours regardé comme le chef et le roi du pays. Sa mémoire fut tellement respectée, que la contrée où il vivait garda le nom de Pélasgie. Ses enfans, témoins de sa gloire, le prirent pour modèle, et le peuple, reconnaissant, laissa tout le pouvoir entre leurs mains. Trois générations après Pélasgus, une immense population et un grand nombre de villes couvraient l’Arcadie. Voilà, suivant , les premiers habitans de la Grèce.

Quelque temps après, les colonies égyptiennes et phéniciennes vinrent changer les mœurs, les coutumes et la religion de ce pays.

Les descendans d’Iavan et ceux des Pélasges ne suffisaient point pour peupler cette belle et vaste contrée. La Phénicie et l’Égypte, voisines des lieux où s’étaient faits les premiers établissemens des enfans de Noé, envoyèrent des colonies de leurs trop nombreux habitans chercher de nouveaux climats : ils vinrent dans l’Occident, apportant avec eux leurs arts, leurs coutumes, leurs lois, leur religion. L’idolâtrie la plus grossière régnait alors dans la Grèce ; les dieux qu’on y adorait n’avaient pas même de noms ; de sorte que les habitans du pays s’accommodèrent sans peine des divinités de ces mêmes peuples orientaux, auxquels ils devaient leur civilisation et plus de bonheur.

Parmi les conducteurs de ces colonies, les plus connus sont Inachus, Cécrops, Deucalion, Cadmus, Pélops et quelques autres. Les différentes colonies formèrent les royaumes d’Argos, de Sicyone, d’Athènes, de Thèbes et de Lacédémone.

Une histoire exacte et générale des commencemens de la Grèce dépasserait les bornes que nous nous sommes prescrites dans cet ouvrage ; elle nous écarterait même de notre but. Nous nous bornerons donc à donner des notions suffisantes pour prouver que les demi-dieux et les héros les plus célèbres de la fable ont existé.

Royaume d’Argos. §

Les recherches historiques les plus certaines prouvent qu’Inachus quitta la Phénicie, et vint dans la Grèce fonder le royaume d’Argos, environ dix-huit cent quatre-vingts ans avant Jésus-Christ. Il s’établit dans le pays qui fut appelé Péloponèse. Il fit creuser un lit au fleuve Amphiloque, très-sujet à déborder, et lui donna son nom ; ce qui fit publier, selon la coutume de ce temps, qu’il était la divinité tutélaire de ce fleuve.

Le royaume d’Argos eut une longue suite de rois. Les neuf premiers, nommés Inachides, furent Inachus, Phoronée, Apis, Argus, Chriosus, Phorbas, Triopas, Sthénélus et Gélanor.

Le second fils d’Inachus, frère de Phoronée, et qui se nommait Égialée, fonda le royaume de Sicyone. Nous ne donnerons pas la liste des rois de ces divers royaumes ; on pourra vérifier leur existence et leur succession au trône dans toutes les histoires de la Grèce.

Nous remarquerons cependant Danaüs, contemporain de . Il abandonna l’Égypte avec sa famille, et vint dans le royaume d’Argos, sous le règne de Gélanor, neuvième roi d’Argos de la race des Inachides. Le commencement du règne de Gélanor fut rempli de troubles. Danaüs en profita pour se faire un parti considérable, et détrôna le bienfaiteur qui l’avait accueilli. Les Inachides furent alors remplacés par les Bélides.

Danaüs avait eu cinquante filles de ses diverses femmes ; les enfans de son frère Égyptus étaient au même nombre. Ces derniers ayant appris que leur oncle occupait un trône dans la Grèce, s’embarquèrent avec le projet de demander leurs parentes en mariage. Danaüs n’osa les refuser ; mais tout portant ombrage à cet usurpateur, il donna l’ordre à ses filles d’égorger leurs maris pendant la première nuit des noces. Nous avons déjà dit que la seule Hypermnestre sauva Lyncée son époux. Ce prince fit la guerre à Danaüs, que le repentir de son crime et la crainte déterminèrent enfin à lui céder la couronne. Les successeurs de Lyncée furent Abas, Prœtus, et Acrisius qui eut pour fille Danaé, mère de Persée, si célèbre dans les fables, et dont nous parlerons bientôt. Ce même Persée, ayant tué involontairement Acrisius, son grand-père, quitta le royaume d’Argos, et vint s’établir à Mycène.

Cet extrait suffira pour prouver qu’en recourant à l’histoire on trouvera toutes les époques auxquelles vécurent les personnages célèbres dont parle la fable.

Des temps héroïques ou fabuleux. §

Les anciens et les modernes conviennent tous que les temps héroïques ou fabuleux s’étendaient depuis Ogygès jusqu’au rétablissement des olympiades, époque à laquelle commencent les temps historiques. On n’est point d’accord sur la durée de cet espace ; une grande partie des savans l’évaluent à seize siècles ; mais c’est avec autant de confiance que de respect que nous adopterons le calcul de l’illustre chevalier , qui l’a rapproché de l’ère vulgaire d’environ cinq cents ans, et a déterminé sa durée à douze ou treize siècles.

Les marbres de Paros, le monument le plus authentique de l’ancienne chronologie, servent de guide depuis Cécrops jusqu’aux olympiades, sans déterminer positivement la durée des temps héroïques.

Pour faciliter la mémoire, nous allons encore rappeler la célèbre division des temps par .

Il distinguait les temps inconnus, les temps héroïques ou fabuleux, et les temps historiques.

Les premiers renfermaient tout ce qui était arrivé avant le déluge d’Ogygès : c’était dans cet intervalle qu’on trouvait les dieux dont nous avons déjà parlé dans cet ouvrage.

Les seconds s’étendaient depuis Ogygès jusqu’au rétablissement des olympiades : c’est alors que vivaient les demi-dieux et les héros : c’est aussi dans ce second espace que l’on trouve les marbres de Paros ou d’Arundel.

Enfin les troisièmes temps, nommés historiques, commencent au rétablissement des olympiades.

Les temps appelés inconnus, par , l’étaient effectivement par les Grecs, d’abord grossiers et vagabonds ; mais les peuples orientaux, qui jouissaient de tous les avantages des arts et des sciences, connaissaient beaucoup mieux ces mêmes temps. Inachus, en conduisant ses colonies dans la Grèce, porta ses connaissances aux peuples sauvages de cette contrée. La suite de cet ouvrage prouvera combien il est facile de distinguer l’histoire et la vérité d’avec le merveilleux et les fictions des poëtes.

Déluge d’Ogygès. §

Ce déluge est si célèbre, qu’il est indispensable d’en parler. Les historiens grecs disent qu’Ogygès régnait dans l’Attique et la Béotie en même temps que Phoronée gouvernait l’Argolide, et que ce fut alors qu’arriva le déluge qui porta son nom. Saint , dans ses livres de la Cité de Dieu, nous a conservé des morceaux précieux sur l’antiquité grecque. Ils confirment que le déluge arriva sous Ogygès, environ seize cent quatre-vingt-seize ans avant l’ère chrétienne.

Il ne faut pas confondre ce déluge avec celui qui fut universel. Les anciens nous apprennent que la Béotie est un pays environné de montagnes. Le centre formait un vallon, au milieu duquel on voyait un lac qui n’avait d’issue que par des canaux souterrains ; les eaux s’écoulaient au travers du mont Ptoüs. Des éboulemens de terre, et le limon entraîné par le fleuve Colpias, qui se jette dans le lac, bouchèrent probablement les canaux souterrains ; de sorte que les eaux, n’ayant plus d’issue, s’élevèrent d’autant plus considérablement, que de grandes pluies vinrent ajouter à l’inondation. La Béotie se trouva bientôt entièrement couverte.

, dans son Voyage de la Grèce, après avoir attentivement observé le pays, assure que ce déluge si célèbre n’a jamais eu d’autre cause. Les poëtes s’emparèrent de cet événement pour le raconter à leur manière. Il donna lieu aussi à de nombreuses dissertations parmi les savans. Quelques pères de l’église, dans leurs écrits contre l’idolâtrie, paraissent croire que ce déluge ne fut autre chose que le passage de au travers de la Mer-Rouge ; mais il paraît certain qu’Ogygès vivait avant le législateur des Hébreux, et qu’il faut expliquer ce déluge de la manière que nous venons de dire.

Marbres de Paros. §

Lesmarbres de Paros étant le monument le plus authentique et le plus précieux que l’histoire puisse offrir, il nous paraît indispensable d’en parler. La première époque de cette chronique commence à l’arrivée de Cécrops dans la Grèce, et c’est de ce temps que l’on ne peut plus s’égarer dans l’histoire de ce pays.

Cette fameuse chronique, nommée vulgairement les Marbres de Paros, est une suite de morceaux de marbre qui contiennent la chronologie des principaux événemens arrivés dans la Grèce, en commençant à Cécrops, et en finissant à l’archontat de Diognète, c’est-à-dire treize cent dix-huit ans après. Cette chronique fut faite par autorité publique, soixante ans après la mort d’Alexandre, pour servir aux Athéniens, dans la quatrième année de la cent vingt-huitièmes olympiades. Les dates qu’elle fixe ne faisant aucune mention des olympiades, il paraît certain que ces dernières ne servaient point à fixer la chronologie, et que les marbres de Paros avaient seuls cet avantage. , dans son histoire, paraît être le premier écrivain qui compta par olympiades ; il n’écrivait que soixante-six ans après la mort d’Alexandre.

Les marbres de Paros sont donc le monument historique le plus précieux et le plus certain que nous ayons de l’antiquité. Leur nom vient de ce qu’ils ont été déterrés dans l’île de Paros ; ils furent ensuite vendus au lord Arundel, dont ils portent aujourd’hui le nom, et sont un des plus beaux ornemens de la bibliothèque de l’université d’Oxford. Malheureusement ils sont très-endommagés en plusieurs endroits ; souvent même, on ne lit qu’avec beaucoup d’attention et de peine quelques mots sur plusieurs des époques qu’ils contiennent. Trois savans, , et , ont travaillé à les éclaircir et à suppléer, autant qu’il était possible, au texte effacé.

Royaume d’Athènes. §

Les interprètes des marbres d’Arundel ou Paros nous apprennent que ce fut sous le règne de Triopas, septième roi d’Argos, que Cécrops vint d’Égypte s’établir dans l’Attique. Il épousa la fille d’Actéus, qui donna son nom au pays, et il fonda douze bourgs dont il composa le royaume d’Athènes. Il y établit les lois de son pays, le culte de ses dieux, et surtout celui de Minerve, si particulièrement honorée à Sais sa patrie. Ces faits sont attestés par toute l’antiquité.

Ce fut lui, dit

, qui le premier donna le nom de dieu à Jupiter, et lui éleva un autel.

La grande ressemblance entre les lois que ce prince donna aux Athéniens, et celles du peuple hébreu, porte à croire qu’il les avait apprises des Israélites pendant leur séjour dans l’Égypte.

Les poëtes donnaient à Cécrops le nom Diphnès, c’est-à-dire composé de deux natures. La fable le représente aussi comme moitié homme et moitié serpent. L’origine de ce nom et de cette manière de le peindre était une simple allégorie pour désigner la langue égyptienne et la langue grecque que Cécrops parlait également. Ce fut ce prince qui régla les lois du mariage, et polit les mœurs des Pélasges en leur faisant adopter les coutumes égyptiennes. Il est bien démontré qu’Athènes, la reine des arts, des sciences et de la politesse, doit ses commencemens à l’Égypte. Cécrops rassembla les habitans du pays, leur apprit à former un établissement solide, et fît bâtir une forteresse qui, d’après lui, se nomma Cécropie.

Le royaume d’Athènes dura plus de quatre cents ans, sous dix-sept rois : Cécrops, Cranaüs, Amphictyon, Érichthonius, Pandion premier, Érechthée, Cécrops second, Pandion second, Égée, Thésée, Mnesthée, Démophoon, Oxynthès, Aphydas, Thymoëtès, Mélanthe, et Codrus qui se dévoua pour sa patrie. Cranaüs, originaire du pays, succéda à Cécrops et régna neuf ans. Les marbres de Paros nous apprennent que ce fut sous son règne que l’Aréopage, établi par Cécrops, rendit le jugement entre Neptune et Mars, dont nous avons parlé dans le premier volume. Les mêmes marbres placent à la quatrième année du règne de ce prince le déluge de Deucalion dont nous parlerons bientôt. Après Codrus furent élus des magistrats perpétuels nommés archontes. L’histoire des premiers rois d’Athènes, jusqu’à Démophoon, est remplie de fables ; mais la chronologie de chacun de ces rois est certaine, puisque les marbres en marquent les principaux événemens et fixent leurs époques.

Ce fut environ mille quatre-vingt-quinze ans avant l’ère chrétienne, dit

, que Codrus, roi d’Athènes, se dévoua à la mort pour le salut de son peuple, et lui procura la victoire en périssant.

Ses enfans, Médon et Mélée, disputèrent entre eux le royaume. Les Athéniens, à cette occasion, abolirent la royauté, et déclarèrent Jupiter seul roi d’Athènes. Ils créèrent des gouverneurs, ou présidens perpétuels, nommés archontes. Ils devaient des comptes rigoureux de leur administration. Médon, fils de Codrus, exerça le premier cette magistrature, et sa famille la conserva long-temps. Les Athéniens répandirent leurs colonies dans la partie de l’Asie Mineure, qui fut appelée Ionie ; les colonies éoliennes se firent à peu près dans le même temps, et toute l’Asie Mineure se remplit de villes grecques.

Royaume de Laconie ou Lacédémone. §

Le royaume de Laconie fut fondé, pendant le règne de Cécrops, par Lélex, qui lui donna le nom de Lélégie.

La première dynastie des rois de ce pays était composée de douze. Le premier fut Eurotas, qui donna son nom au fleuve principal qui coule dans le pays. Lacédémon son frère lui succéda, et donna son nom à la ville capitale et au royaume. Le troisième fut Amiclas, qui bâtit une nouvelle ville qui porta son nom. Nous nous contenterons de nommer Argalus, Cynortas, Œbalus, Hippocoon, Tyndare ; Castor et Pollux, fils de Tyndare et frères d’Hélène ; Ménélas, fils d’Atrée, à qui Hélène porta la couronne ; Oreste, fils d’Agamemnon, et Hermione, fille de Ménélas et d’Hélène : et enfin le douzième fut Tisamène, fils d’Oreste.

Ce fut sous le règne de ce dernier que les Héraclides, descendans d’Hercule, entrèrent dans le Péloponèse, et se rendirent maîtres des royaumes d’Argos, de Mycène et de Lacédémone. Ensuite Eurysthène, fils d’Aristodème, monta sur le trône, et commença la seconde dynastie des rois de Sparte, que l’on nomma des Agides, à cause d’Agis son fils.

Déluge de Deucalion. §

Nous avons déjà dit, d’après les marbres d’Arundel, que ce fut pendant le règne de Cranaüs que le déluge de Deucalion arriva. Ces mêmes marbres

attestent qu’après l’écoulement des eaux, Deucalion alla à Athènes remercier les dieux de l’avoir préservé de l’inondation de son pays

. Il offrit des sacrifices à Jupiter dans un temple qu’il fit élever en son honneur. Ce temple subsistait encore au temps de Pisistrate, qui le fit rétablir avec une dépense infinie. Il devint par la suite une des sept merveilles du monde, sous le nom de Temple de Jupiter Olympien.

Le déluge de Deucalion paraît avoir eu les mêmes causes que le déluge d’Ogygès. Les poëtes lui donnèrent cependant beaucoup plus de célébrité mais il faut remarquer que la tradition du déluge universel ayant été conservée par tous les peuples, quoique d’une manière confuse, ce souvenir terrible s’est renouvelé toutes les fois qu’ils ont vu de grandes inondations. C’est d’après cette tradition qu’ils ont exagéré les descriptions de leurs déluges particuliers. L’imagination des poëtes n’a pu dépasser un événement dont la mémoire effrayait encore ; mais, comme ils aimaient à tout s’approprier, sans s’embarrasser des époques et sans respecter la vérité, ils embellissaient leurs descriptions de tous les récits que la tradition avait pu leur transmettre.

Arrivée de Cadmus dans la Grèce. §

Environ treize cent cinquante ans avant l’ère chrétienne, Cadmus quitta les côtes de la Phénicie et les environs de Tyr et de Sidon pour venir avec une colonie former un nouvel établissement dans la Grèce. Il s’empara d’abord d’une partie de la Béotie, fit bâtir une citadelle qui, d’après son nom, s’appela Cadmée ; et ce fut là qu’il établit le siége de son nouvel empire. Il éprouva beaucoup de résistance de la part des anciens habitans. Les Hyantes surtout le combattirent avec le plus grand courage ; mais une victoire complète remportée par Cadmus, les força d’abandonner le pays. Cet exemple ayant effrayé les Æoniens, leurs voisins, ils se soumirent au vainqueur, et reçurent ses lois, ses coutumes et sa religion, qu’ils préférèrent bientôt aux usages barbares de la Grèce. Dès lors les Æoniens et les Phéniciens, en s’unissant ensemble, ne formèrent plus qu’un seul peuple.

Telle est en abrégé l’histoire de cette colonie ; mais la fable s’y est tellement unie, qu’on ne peut presque plus la séparer de la vérité.

Toutes les recherches historiques sur l’antiquité prouvent qu’Europe, sœur de Cadmus, passa de la Phénicie dans l’île de Crète, sur un vaisseau dont la proue représentait un taureau. C’est de là que les Grecs ont imaginé la fable de Jupiter changé en taureau, pour enlever cette princesse.

Quelques anciens disent aussi qu’Europe fut enlevée par des pirates. Agénor, son père, roi de Phénicie, envoya à sa recherche Cadmus et deux autres princes nommés Cilix et Phénix. Cadmus s’arrêta dans la Béotie, comme nous l’avons dit : Cilix s’arrêta dans la partie de l’Asie Mineure, qui fut nommée depuis Cilicie, et Phénix passa dans l’Afrique.

Suivant les anciens, ce fut Cadmus qui, le premier, apporta dans la Grèce l’usage des lettres. Ce qu’il y a de certain, c’est que les anciens caractères grecs et les caractères phéniciens sont absolument semblables. Outre l’alphabet, inconnu jusqu’alors dans la Grèce, Cadmus apporta le culte des divinités de l’Égypte, et surtout celui d’Osiris et de Bacchus, que l’on confondait ensemble.

Plus on fait une étude approfondie de l’histoire et des anciens monumens, plus il paraît démontré que c’est à la Phénicie et à l’Égypte que la Grèce devait ses lois, ses coutumes, sa religion, les arts et les sciences.

Arrivée de Pélops dans la Grèce. §

Le dernier étranger célèbre qui arriva dans la Grèce avant la prise de Troie, fut Pélops, fils de Tantale, roi de Lydie. Ce prince, forcé de quitter son pays à cause de la guerre que Tros lui avait déclarée pour venger l’enlèvement de Ganymède, se retira dans la Grèce, où il épousa Hyppodamie, fille d’Œnomaüs, roi de Pise. Il monta sur le trône de son beau-père après sa mort, et donna son nom à la péninsule qui, depuis lui, fut appelée Péloponèse. Sa domination s’étendit beaucoup plus loin : il fut un des plus puissans rois de la Grèce.

Ce prince eut deux enfans, Atrée et Thyeste, fameux l’un et l’autre par leur haine mutuelle. Atrée fut père d’Agamemnon et de Ménélas, qui assistèrent à la prise de Troie. Les descendans de Pélops régnèrent à Mycène jusqu’au retour des Héraclides. Le nom de ce prince se représentera souvent lorsqu’il sera question de la famille d’Agamemnon.

Prise de Troie. §

Cette époque est une des plus célèbres dans l’histoire. Ce fut lors de ce fameux siége que la Grèce produisit le plus grand nombre de ses héros. Ils occuperont une grande place dans le reste de cet ouvrage. Il nous paraît suffisant de l’annoncer, et nous nous bornons au précis que l’illustre en donne dans son Discours sur l’Histoire universelle.

« La ville de Troie fut prise pour la première fois sous Laomédon, son troisième roi, et la seconde fois sous Priam, fils de Laomédon, après un siége de dix années.

« Cette époque de la prise de Troie, arrivée environ l’an trois cent huit après la sortie d’Égypte, et environ onze cent quatre-vingt-quatre ans avant l’ère chrétienne, est considérable, tant à cause de l’importance d’un si grand événement, célébré par les deux plus grands poëtes de la Grèce et de l’Italie, qu’à cause qu’on peut rapporter à cette date ce qu’il y a de remarquable dans les temps appelés fabuleux ou héroïques : fabuleux, par les fables dont les histoires de ces temps sont enveloppées ; héroïques, à cause de ceux que les poëtes ont appelés les enfans des dieux et des héros. Leur vie n’est pas éloignée de cette prise, car, du temps de Laomédon, père de Priam, paraissent tous les héros de la toison d’or, Jason, Hercule, Orphée, Castor et Pollux. Du temps de Priam, on voit les Achille, les Agamemnon, les Ménélas, les Ulysse, Hector, Sarpédon, fils de Jupiter, Énée, fils de Vénus, que les Romains reconnaissaient pour leur fondateur, et tant d’autres dont les familles les plus illustres et des nations entières se faisaient gloire de descendre. Cette époque est donc propre à rassembler ce que les temps fabuleux ont de plus certain et de plus beau. »

Telles sont les principales époques où vécurent les héros dont nous allons nous occuper.

Des héros. §

Les anciens peignaient souvent les hommes illustres comme des géans, ou du moins comme des hommes d’une taille extraordinaire. et les autres poëtes leur font employer des javelots que la force ordinaire de quatre hommes n’aurait pu lancer.

Nous avons déjà dit que les Égyptiens étaient dans l’usage de juger, après leur mort, les rois, les généraux et toutes les personnes considérables. On conservait leur mémoire, on la respectait ; mais les Grecs furent les premiers à leur rendre un culte. C’est aussi de leur langue que dérivé le mot héros. On explique diversement son origine ; quelques anciens font venir ce mot de éros, amour, pour signifier que les héros étaient les fils des dieux et des femmes mortelles, ou des déesses et des hommes ; mais saint , dans ses recherches sur l’idolâtrie, prouve que le mot héro vient du mot grec héra, que portait Junon. L’un des fils de cette déesse s’appelait héro, et son nom fut consacré pour désigner les hommes illustres par leur courage et leurs belles actions. Cette étymologie est la plus généralement adoptée. Ce nom ne fut d’abord donné qu’aux enfans des dieux et des mortels, mais par la suite il fut accordé à tous les hommes célèbres.

L’ancienne philosophie enseignait qu’après la mort des grands hommes leurs âmes allaient habiter le séjour des dieux ; cette opinion donna lieu au culte qu’on leur rendit.

Le culte des dieux et celui des héros n’était point le même : on offrait des sacrifices aux divinités, on faisait des libations en leur honneur, et l’on se bornait pour les héros à célébrer leur pompe funèbre, pendant laquelle on chantait leurs exploits les plus brillans.

Dans plusieurs temples dédiés à Hercule, on lui offrait des sacrifices sous le nom d’Hercule Olympien, et, dans ces mêmes temples on célébrait ses funérailles en sa qualité de héros.

Les Arcadiens, les Messéniens et les Thébains commençaient par offrir des sacrifices aux dieux, ensuite ils invoquaient les héros de leurs pays. On croyait généralement que ces derniers concouraient avec les dieux à punir l’impiété.

Les héroïnes jouissaient des mêmes honneurs que les héros ; leurs tombeaux n’avaient aucune différence. On élevait les uns et les autres au milieu de quelque bois, qui dès lors devenait sacré, et se nommait lucus. Il y avait des temps marqués pour aller y porter des présens et faire des libations.

Il est très-difficile de fixer avec précision le temps auquel le culte des héros commença. Les anciens ne disent rien de positif sur ce point. Les savans modernes se réunissent pour croire que son origine remonte à Cadmus. Ils observent que ce prince, ayant rapporté dans la Grèce les lois, les usages et les mœurs d’Égypte et de Phénicie, y introduisit en même temps l’usage d’honorer ou de flétrir la mémoire des personnages considérables. Les Grecs, naturellement imitateurs, voulurent de même honorer les funérailles de leurs parens par des fêtes, des invocations et des offrandes ; ils leur érigèrent d’abord des tombeaux remarquables, sur lesquels ils venaient faire des libations aux jours anniversaires ; ils y joignirent ensuite des statues et des autels, et l’on vit enfin les tombeaux se transformer en temples.

Tout particulier avait le droit de rendre des devoirs à ses ancêtres, et même de leur accorder des honneurs, mais souvent leur célébrité ne s’étendait pas au-delà de la famille ; ils en étaient les dieux pénates, et le reste de l’univers ignorait l’existence de ces obscures divinités. Mais il n’en était pas de même des grands hommes, à qui des villes, des royaumes et des nations immenses croyaient devoir déshonneurs, pour reconnaître leurs services et récompenser leurs belles actions. Ils devenaient par des décrets publics les héros protecteurs du peuple parmi lequel ils avaient vécu ; souvent d’autres peuples les adoptaient, et leur culte avait le même éclat et la même étendue que leur renommée.

Les particuliers ne pouvaient élever à leurs parens que de simples tombeaux en forme d’autels, et qui n’étaient jamais publics.

Les monumens élevés aux héros du pays ressemblaient aux temples des dieux, et, pour leur rendre un hommage encore plus solennel, on établissait en leur honneur des mystères, des cérémonies, et des colléges de prêtres destinés à leur service.

Le nombre des héros et des héroïnes étant presque infini, il serait impossible de donner l’histoire, et même seulement les noms de tous ceux auxquels la Grèce et l’Italie avaient accordé un culte religieux ou de grands honneurs ; mais nous aurons soin de faire connaître les plus célèbres, et nous observerons, autant qu’il sera possible, l’ordre des temps. Nous allons en conséquence commencer par l’histoire de Persée, dont l’antiquité paraît la plus reculée.

Histoire de Persée. §

Persée était du sang de Danaüs, qui fut usurpateur ou conquérant du trône de Gélanor, roi d’Argos. Acrise, grand père de Persée, n’avait qu’une seule fille, nommée Danaé. Ce prince, ayant appris de l’oracle qu’il aurait un petit-fils qui lui ravirait la couronne et la vie, fit renfermer sa fille dans une tour d’airain, et rejeta toute proposition de mariage pour elle. Prœtus, frère d’Acrise, qui se faisait surnommer Jupiter, comme nous l’avons dit à l’article de ce dieu, trouva moyen de corrompre la fidélité des gardes de la jeune princesse sa nièce ; il pénétra dans la tour, et devint l’époux de Danaé. La naissance de Persée découvrit le mystère. Acrise, plus effrayé par les menaces de l’oracle, que sensible à la tendresse paternelle, fit exposer sur la mer Danaé et son fils dans une mauvaise barque, qui, après avoir vogué longtemps au gré des vents, s’arrêta près de l’île de Sériphe, l’une des Cyclades, dans la mer Égée.

Polydecte, roi de cette île, reçut favorablement la mère et l’enfant ; il prit même grand soin de l’éducation du jeune prince : mais, dans la suite, aimant Danaé, et redoutant la présence du jeune Persée, dont toutes les actions annonçaient qu’il serait un héros, il chercha des prétextes pour l’éloigner. L’un de ceux qu’il préféra fut d’annoncer son mariage avec une princesse de la Grèce ; et, pour le célébrer avec plus d’éclat, il invita tous les princes voisins, en les priant d’apporter avec eux ce que leur pays produisait de plus rare : ce fut alors que, pour éloigner le jeune Persée, il lui ordonna d’aller chercher la tête de Méduse, l’une des Gorgones.

Tel est le commencement de l’histoire de Persée : nous allons donner sa fable, et l’on s’apercevra combien l’une et l’autre se ressemblent.

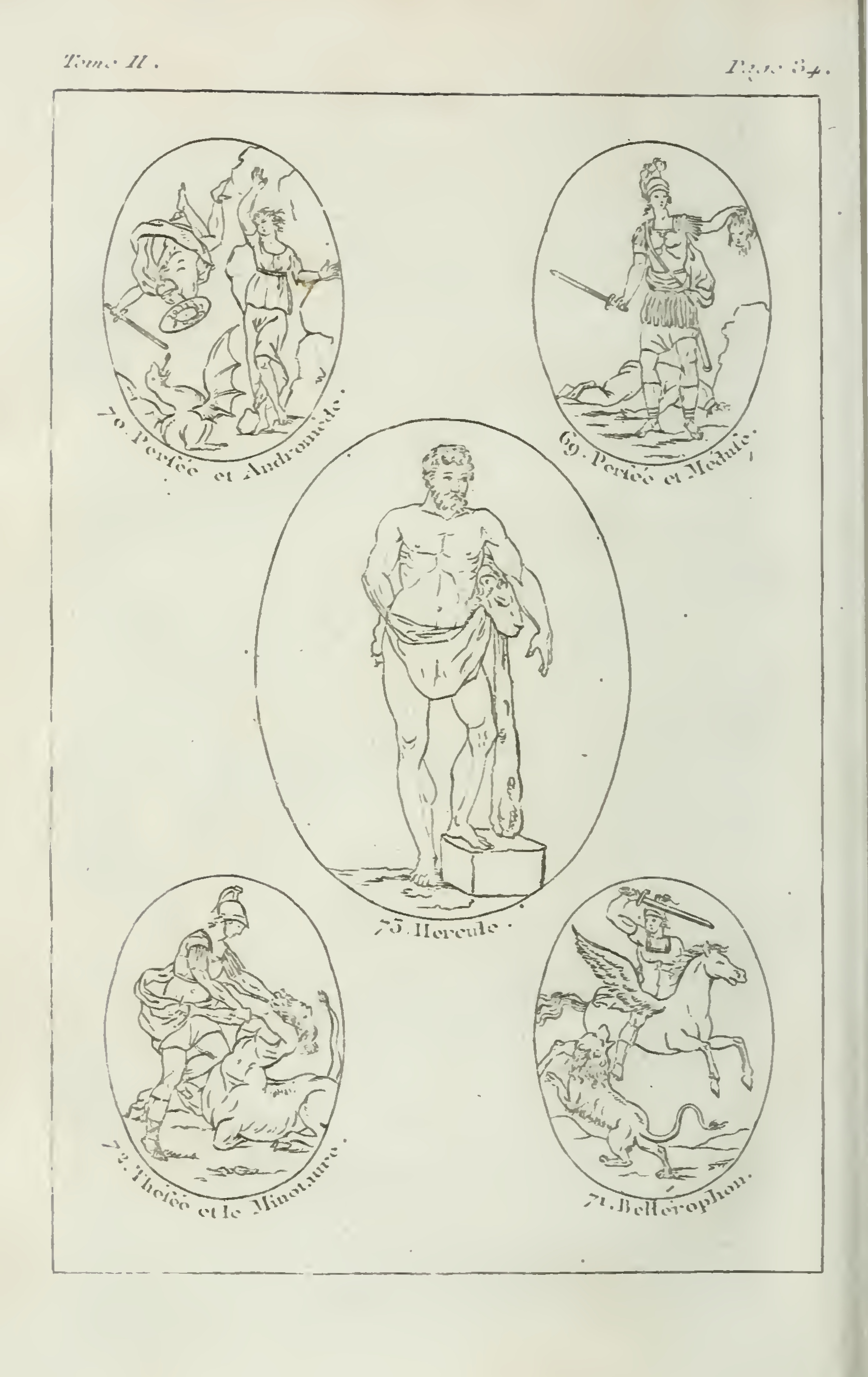

Persée, fils de Jupiter et de Danaé, naquit dans une tour d’airain qu’Acrisius, roi d’Argos, avait fait construire pour y tenir renfermée Danaé sa fille. Ce prince espéra, par cette précaution, empêcher l’accomplissement de l’oracle, qui lui avait prédit que de sa fille Danaé naîtrait un fils qui lui ravirait la couronne et la vie. Jupiter, métamorphosé en pluie d’or, pénétra dans la tour, et bientôt Persée vit le jour. Les gardes publièrent que Jupiter avait trompé leur vigilance ; mais Acrise, refusant de croire à la visite du plus grand des dieux, fit mourir la nourrice de Danaé, et fit enfermer sa fille et son petit-fils dans un coffre qu’il fit jeter à la mer. Ce coffre, poussé par les vagues vers l’une des Cyclades, fut recueilli par Dictys, frère de Polydecte. Le roi du pays fit le meilleur accueil à la mère et au jeune Persée. Il le fit élever dans sa cour ; mais, à mesure que ce héros grandissait, il portait ombrage à Polydecte, qui l’éloigna de sa cour, et lui fit courir les plus grands dangers, en lui ordonnant d’aller tuer Méduse et de lui rapporter sa tête. Les dieux vinrent au secours de Persée ; Minerve lui prêta son miroir ou plutôt son égide, pour lui servir de bouclier ; Mercure lui prêta ses ailes et son cimeterre forgé par Vulcain, et Pluton lui prêta son casque. Les ailes avaient le pouvoir de le transporter où il voulait ; le casque et le miroir laissaient, à celui qui les portait, le pouvoir de tout voir sans être vu. Ces secours puissans donnèrent à Persée les moyens de surprendre Méduse et de lui couper la tête. (Fig. 69.)

La cruauté d’Acrise ne put le sauver de l’accomplissement de l’oracle : Persée lui donna la mort de la manière que nous dirons.

Cette partie de la fable de Persée ressemble trop à son histoire pour avoir besoin d’être expliquée ; nous observerons seulement que son armure célébrée par les poëtes n’était qu’une allégorie. Par les ailes de Mercure, ils avaient voulu désigner le vaisseau qui conduisit Persée sur les côtes d’Afrique. Le casque de Pluton, qui couvrait sa tête, désignait le secret dont il avait besoin pour réussir dans son entreprise : et le bouclier de Minerve était le symbole de la prudence qui lui était si nécessaire.

Nous poursuivrons l’histoire et la fable de Persée, en parcourant ce que la mythologie nous apprend sur Méduse, les Gorgones et Andromède.

Fable de Méduse et des Gorgones. §

Phorcus, dit

, eut de Céto deux filles, Péphrédo et Enyo, qui vinrent au monde avec des cheveux blancs.

Il fut aussi le père des Gorgones, dont la demeure est à l’extrémité du monde, au-delà de l’Océan, près du séjour de la Nuit. Les noms des Gorgones sont Sthéno, Euryale et Méduse. Cette dernière était mortelle, mais Euryale et Sthéno ne pouvaient ni mourir ni vieillir. Le Dieu de la mer fut sensible aux charmes de Méduse. Cette tendresse de Neptune ne put la garantir d’une mort funeste : Persée la surprit pendant le sommeil, et lui coupa la tête. Du sang qui en sortit naquirent le héros Chrysaor et le cheval Pégase.

Chrysaor tirait son nom d’une épée d’or qu’il tenait à la main au moment de sa naissance. Il épousa Callirhoé, fille de l’Océan, et fut père de Géryon, fameux géant, à trois têtes.

Pégase fut ainsi nommé, parce qu’il était né près des sources de l’Océan. A l’instant même de sa naissance, il frappa la terre d’un coup de pied, et fit jaillir la fontaine Hippocrène, si célèbre parmi les poëtes ; ensuite il quitta la terre et vola au séjour des immortels. Il habite le palais de Jupiter, et transporte sa foudre et ses éclairs.

, en peignant les filles de Phorcus, dit qu’un seul œil et une seule dent leur servaient tour à tour

: cette dent surpassait les plus fortes défenses des sangliers, et leurs mains étaient d’airain ; des serpens formaient leur chevelure, et leur regard donnait la mort.

dit que les Gorgones pétrifiaient ceux qui les regardaient, et que Persée, voulant se venger de Polydecte et des habitans de l’île de Sériphe, les changea en pierres, en leur présentant la tête de Méduse. Il peint Minerve secondant Persée pendant qu’il attaquait Méduse, et raconte que la déesse, surprise de la mélodie que formaient les gémissemens des Gorgones et les sifflemens des serpens, inventa une flûte qui les imitait, et la donna aux hommes. Il ajoute que Minerve, après avoir dompté Pégase, le donna à Bellérophon pour aller combattre la Chimère.

Ce héros, ayant voulu s’élever jusqu’au ciel, fut précipité, et Pégase placé parmi les astres.

, dans ses

Métamorphoses, parle de l’extrême beauté de Méduse : il dit qu’elle excellait surtout par sa chevelure.

Neptune, épris de ses charmes, lui déclara sa passion dans un temple de Minerve. La déesse, irritée de cette profanation, changea ses cheveux en serpens, et prêta son secours à Persée pour la surprendre et la vaincre. Ce prince lui coupa la tête pendant qu’elle était ensevelie dans le sommeil. Pégase naquit de son sang. Persée le monta, et vola vers la Mauritanie, où il se vengea d’Atlas, qui l’avait mal reçu, en le changeant en la montagne qui porte son nom. De là il se fit transporter dans l’Éthiopie, où il délivra Andromède du monstre qui était prêt à la dévorer, il se servit aussi de cette tête de Méduse pour pétrifier Phinée, son rival, ainsi que les soldats qui l’accompagnaient : elle lui servit dans toutes ses expéditions, et il finit par la donner à Minerve, qui la plaça au milieu de son égide.

ajoute à ces fables que Persée, après la mort de Méduse, prit son vol par-dessus les plaines de la Libye.

Les gouttes de sang qui coulaient de cette tête se changèrent en serpens. Telle est l’origine qu’il donne aux reptiles venimeux que l’on rencontre à chaque pas dans cette contrée.

Fable d’Andromède. §

, dans ses

métamorphoses, dit que Cassiopée, mère d’Andromède, irrita les Néréides, en prétendant les égaler en beauté.

Les nymphes étendirent leur courroux sur tout le pays. On eut recours à l’oracle d’Ammon. Il répondit que, pour apaiser leur colère, il fallait exposer Andromède à devenir la proie d’un monstre marin. La malheureuse princesse fut attachée sur un rocher, et le monstre était prêt à la dévorer lorsque Persée, monté sur Pégase, l’aperçut du haut des airs, vint à son secours, tua le monstre, brisa ses chaînes et la rendit à ses parens. (Fig. 70.) Andromède était promise en mariage à celui qui la délivrerait. Persée l’épousa ; mais, pendant les noces, Phinée, neveu de Cassiopée, à qui elle avait été promise avant d’être délivrée, se présenta dans la salle du festin avec une troupe de gens armés, et commença un combat très-sanglant. Persée se voyant dans le danger d’être accablé par le nombre, et voulant punir plus sûrement cette lâche attaque, les métamorphosa en pierres, en leur présentant la tête de Méduse. Après cette expédition, il conduisit son épouse à l’île de Sériphe, où il délivra Danaé sa mère des poursuites de Polydecte, en le combattant et le tuant. Il vainquit ensuite Prœtus, qui avait détrôné Acrise, père de Danaé. Ce fut alors que l’oracle se vérifia. Le grand-père de Persée sachant que ce héros s’approchait d’Argos en vainqueur, voulut le voir, et vint au-devant de lui jusqu’à Larisse, sur le fleuve Pénée. Il y arriva dans le temps où l’on célébrait les jeux de palet, très en usage alors. Persée voulut y prouver sa force et son adresse ; mais il lança si malheureusement son palet, qu’il atteignit son grand-père Acrise à la tête, et le renversa mort. Persée ne pouvant se pardonner ce meurtre involontaire, ne resta que très-peu de temps à Argos. Il engagea Mégapenthé, fils de Prœtus, à changer son royaume contre le sien, et alla bâtir Mycène, qui devint la capitale de ses nouveaux états.

Telle est la fable de Persée, qui se trouve continuellement mêlée avec l’histoire.

Ce héros, pendant sa vie, avait favorisé les lettres et fait bâtir une académie sur l’Hélicon. Ces deux motifs, joints à l’éclat de ses actions, le firent élever jusqu’au ciel par les poëtes ; ils en firent un demi-dieu, et donnèrent à lui et à la famille de sa femme des places parmi les constellations, sous les noms de Persée, Cassiope, Andromède. Le monstre qui devait dévorer Andromède fut représenté par le signe de la baleine.

Dans le récit des actions de ce prince, on leur ajouta tout le surnaturel que l’on put imaginer ; et, comme il avait fait ses voyages et ses conquêtes avec autant de bonheur que de sagesse et de rapidité, on publia que les dieux lui avaient prêté leurs armes, Mercure ses ailes et ses talonnières, pour marquer la légèreté de ses courses ; Pluton, son casque, symbole de la prudence et de la politique, qui lui faisaient garder un secret inviolable ; et Pallas son bouclier, pour désigner le bonheur qui le garantissait de tous les périls.

Ce prince avait un temple dans Athènes. On se bornait à l’honorer comme un héros à Argos et dans l’île de Sériphe.

Explication des fables qui tiennent à l’histoire de Persée. §

Persée, de retour dans la Grèce, remercia les dieux de son heureux voyage. Il consacra la proue de son vaisseau, et la plaça dans le temple de Jupiter sur le mont Olympe. La proue de ce vaisseau représentait un cheval, et le vaisseau se nommait Pégase ; l’Olympe passait pour être le séjour des dieux. Les poëtes embellirent ces deux circonstances, en disant que Pégase ne resta qu’un instant sur la terre, et dirigea son vol vers le séjour des dieux.

Persée consacra quelques autres parties de son vaisseau dans le temple d’Apollon, sur le mont Parnasse. Les poëtes peignirent ce temple comme le séjour ordinaire d’Apollon et des Muses. Ils représentèrent le génie de la poésie sous la forme d’un cheval ailé qui franchit tous les obstacles ; et la fontaine Hippocrène, que Pégase fait jaillir en frappant la terre de son pied, désigne que les productions du génie ne portent jamais l’empreinte servile du travail, mais ressemblent aux flots purs et brillans d’une source abondante.

Les savans étaient fort partagés sur l’opinion que l’on devait avoir des Gorgones.

prétend qu’elles étaient des femmes guerrières, habitant la Libye, près du lac Tritonide.

Elles furent souvent en guerre avec les Amazones, leurs voisines. Du temps de Persée, elles étaient gouvernées par Méduse, leur reine. Ce héros les combattit, tua leur reine ; mais Hercule put seul parvenir à les détruire entièrement.

Quelques anciens peignent les Gorgones comme des femmes guerrières d’une grande beauté : l’admiration que produisait leur vue faisait perdre l’idée de se défendre ; elles profitaient de cet avantage pour attaquer leurs ennemis et les vaincre. Les poëtes peignirent ce fatal effet de leur beauté, en disant que leurs regards changeaient en pierre et rendaient immobile.

les peint comme des femmes sauvages très-redoutables.

« Près du Cap occidental, dit-il, sont les Gorgates, ancienne demeure des Gorgones. Hannon, général des Carthaginois, pénétra jusque dans leur pays : il y trouva des femmes dont la course égalait en vitesse celle des chevaux, et même le vol des oiseaux. Il en prit deux dont le corps était hérissé de crins. Leurs peaux furent attachées dans le temple de Jupiter à Carthage, et y restèrent suspendues jusqu’à la ruine de cette ville. »

cite un historien dont le rapport ressemble à celui de

.

Il croit que Méduse fut une femme sauvage d’une force surprenante, et qu’elle fut vaincue par Persée.

M. , ayant recours aux langues orientales, trouve dans les noms des trois Gorgones ceux de trois vaisseaux qui faisaient le commerce sur la côte d’Afrique, où l’on trouvait de l’or, des dents d’éléphant, des cornes de divers animaux et des pierres précieuses. Ces marchandises étaient ensuite apportées dans les ports de la Phénicie. Telle est, dit-il, l’explication de la dent, de la corne et de l’œil que les Gorgones se prêtaient mutuellement. Ces vaisseaux avaient des proues qui représentaient des monstres. Persée les rencontra dans ses voyages, les combattit et s’en empara ; le vaisseau qu’il montait se nommait Pégase ; la proue représentait un cheval ailé. Aussitôt que ce prince fut de retour dans la Grèce avec des richesses immenses, on célébra son retour, et les poëtes imaginèrent la fable des Gorgones et de Méduse.

Ces explications suffisent pour laisser apercevoir combien les poëtes ont donné carrière à leur imagination, lorsqu’ils ont voulu peindre les grandes actions des héros qui s’étaient toujours montrés leurs protecteurs et leurs amis.

Bellérophon et la Chimère. §

Bellérophon, selon

, était fils de Glaucus, roi de Corinthe, et petit-fils de Sisyphe.

Il se nomma d’abord Hipponoüs ; mais, ayant tué son frère ou quelque autre personne considérable de Corinthe, qui se nommait Beller, on lui donna le nom de Bellérophon, meurtrier de Beller. Il fut forcé de se retirer à Argos, où Prœtus le reçut très-bien ; mais Antée ou Sthénobée, femme de Prœtus, n’ayant pu rendre Bellérophon sensible à la tendresse qu’elle avait pour lui, l’accusa devant son époux d’avoir voulu la séduire. Ce prince voulut d’abord le faire mourir ; mais, respectant les droits de l’hospitalité, il l’envoya chez Iobate, roi de Lycie, et père de Sthénobée, en le priant de faire mourir Bellérophon, porteur de la lettre. Le héros partit sous la garde des dieux protecteurs de l’innocence, et parvint heureusement en Lycie sur les bords du Xanthe. Iobate le reçut avec joie, et suivant la coutume de ces temps, il fit célébrer des fêtes pendant neuf jours, pour remercier les dieux de l’arrivée du jeune prince. Le dixième jour, il lut la lettre de Prœtus, et, ne voulant point être lui-même le meurtrier de Bellérophon, il l’envoya combattre un monstre épouvantable qui désolait le pays, et que l’on nommait la Chimère. (Fig. 71.) Ce monstre était de race immortelle, il avait la tête d’un lion, le corps d’une chèvre et la queue d’un dragon. Sa gueule vomissait des tourbillons de flamme et de fumée. Le héros le fit périr à coups de flèches. Minerve lui amena le cheval Pégase, qu’il monta pour cette expédition. Après la défaite de la Chimère, et plusieurs autres combats dont Bellérophon sortit toujours vainqueur, Iobate, convaincu de son innocence, lui donna en mariage sa fille Philonoé, et le déclara successeur de son trône. La reine Sthénobée, voyant tous ses crimes inutiles, et ne pouvant plus soutenir sa honte, s’empoisonna. Après la mort de Bellérophon, les poëtes le placèrent

parmi les astres. Ils voulurent aussi conserver le souvenir de la Chimère, et lui composèrent une généalogie ; ils la disaient fille de Typhon et d’Echidne. La description qu’ils en font était entièrement allégorique. On trouvait dans la Lycie plusieurs montagnes couvertes de grands bois ; les lions et autres animaux féroces en faisaient leur repaire. Bellérophon fut chargé par Iobate de rendre ces forêts moins dangereuses, en donnant la chasse aux bêtes sauvages : il parvint à les détruire, et l’on publia qu’il avait vaincu la Chimère. Le nom de cet animal fabuleux est devenu général pour tous les monstres créés par l’imagination.

Les poëtes ajoutaient que la Chimère vomissait des flammes ; cette image leur servait à peindre un volcan placé sur l’une des montagnes.

Un proverbe appelait lettres de Bellérophon celles qui contenaient quelque chose contre celui qui les portait.

Dans le second volume du Tesoro Britannico, on trouve une médaille sur laquelle Bellérophon paraît au milieu des airs, monté sur Pégase, et prêt à porter le coup mortel à la Chimère. Cette médaille fut sans doute gravée d’après la fable du héros, et non pas d’après son histoire ; car tout sert à prouver que Pégase était un vaisseau et non pas un cheval.

Histoire du premier Minos, de Rhadamanthe et de Sarpédon. §

Quelques anciens, et plusieurs modernes d’après eux, ont peint Minos tantôt comme un législateur plein de sagesse et de justice, tantôt comme un tyran cruel. La chronique de Paros explique très-bien cette contradiction, en démontrant que l’on doit compter deux Minos. Le premier, fils de Jupiter Astérius et d’Europe, eut pour frères Rhadamanthe et Sarpédon. Il régna sur l’île de Crète après la mort d’Astérius.

Ce prince épousa Ithone, dont il eut pour fils Lycaste, qui lui succéda, et une fille nommée Acacallis. Minos premier gouverna son peuple avec beaucoup de douceur ; et la ville de Crète, peu connue jusqu’alors, devint très-célèbre sous son règne. A l’époque onzième, les marbres de Paros font mention de deux villes qu’il bâtit : celle d’Apollonie, et celle de Minoia Lictia.

Les lois établies par ce prince l’ont fait regarder comme l’un des plus grands législateurs de l’antiquité : pour leur donner plus de force, et les rendre plus sacrées, il feignait que son père Jupiter les lui dictait secrètement dans un antre de l’île de Crète dans lequel il se retirait. On doit remarquer que presque tous les anciens législateurs ont cru nécessaire de donner une origine céleste à leurs lois.

avait son génie ; Numa Pompilius sa nymphe Égérie.

publia qu’il était descendu dans le royaume de Pluton.

dit qu’il avait dormi pendant cinquante ans dans un antre de l’île de Crète, et que pendant son sommeil Jupiter lui avait dicté les lois qu’il proposait.

Ces grands hommes avaient très-bien senti que l’autorité d’un seul, et même la puissance royale, ne pouvaient suffire lorsqu’il s’agissait d’enchaîner les passions, et d’inspirer un respect religieux pour les lois. Cette prévoyance les conduisit sans, doute à chercher un appui dans le ciel ; mais il est probable aussi qu’ils avaient quelque connaissance de la manière éclatante dont le vrai Dieu donna à les tables de la loi sur le mont Sinaï ; la tradition s’en était répandue généralement, et tout porte à croire que chacun d’eux prit pour modèle le législateur des Hébreux.

Tous les neuf ans Minos allait s’enfermer dans l’antre de Jupiter, pour apprendre de nouvelles choses, et former ses lois ou bien leur ajouter, suivant que les circonstances l’exigeaient, et que l’expérience le conseillait. Par la suite des temps, cette espèce de sanctuaire fut nommé l’antre de Jupiter.

L’antiquité respectait tellement les lois de Minos, que Lycurgue alla s’instruire en Crète, et ce fut de ce pays qu’il rapporta presque toutes les lois qu’il fit adopter aux Lacédémoniens.

trouvait que Minos seul pouvait être comparé à .

Cet éloge ne peut être suspect lorsqu’il est accordé par un historien juif.

Minos était fils d’une princesse de Phénicie ; il conserva toujours des relations avec ce pays. Ce fut probablement par ce moyen qu’il eut connaissance des lois de , et qu’il put les prendre quelquefois pour modèles des siennes. Après avoir gouverné son peuple avec beaucoup de douceur et de sagesse, il mourut dans l’île de Crète ; on écrivit sur sa tombe : Minos, fils de Jupiter. Par la suite des temps, les Crétois, voulant faire croire que ce tombeau était celui de Jupiter même, effacèrent le nom de Minos.

Les poëtes, pour mieux célébrer l’équité de ce prince, le peignirent comme le premier juge des enfers ; Éaque et Rhadamanthe jugeaient avec lui, mais l’un et l’autre cédaient la suprématie à Minos. On le représentait avec un sceptre, pour la désigner, et l’on plaçait près de lui l’urne qui contenait le sort des humains.

Les marbres d’Arundel ou de Paros placent l’époque du règne de ce prince au même temps que celui du roi d’Athènes Pandion premier.

Rhadamanthe, frère de Minos, était regardé comme l’homme le plus sage, le plus modeste et le plus sobre de son temps. Sa rare prudence et ses vertus le firent souvent consulter par son frère, lorsqu’il composa ses lois et voulut les faire exécuter. Minos l’envoya les porter dans les îles de l’Archipel. Rhadamanthe conquit plusieurs îles voisines, par la seule puissance de sa persuasion et de sa sagesse. Son amour de la justice inspira aux poëtes de le placer parmi les juges des enfers.

Sarpédon, frère de Minos et de Rhadamanthe, voulut disputer la couronne de Crète ; il fut vaincu et forcé de se retirer dans la Carie, où il bâtit la ville de Milet. Ensuite il pénétra plus avant dans l’Asie, et vint au pays des Myliades, qui, peu de temps après, se nomma Lycie, du nom de Lycus, fils de Pandion et frère d’Égée, qui s’y retira.

Il ne faut pas confondre ce Sarpédon avec celui dont parle , qui régna dans la Lycie un siècle api es le premier, et conduisit au siége de Troie les Lyciens, habitans des bords du Xanthe.

Histoire de Minos second ; aventures du Minotaure, et commencemens de Thésée. §

Après la mort de Minos premier, Lycaste son fils lui succéda. Son règne n’eut rien de remarquable. Minos second, son fils, le fit bientôt oublier, et se rendit très-célèbre par sa puissance et ses conquêtes. Jamais, avant lui, on n’avait vu de fiottes aussi nombreuses : elles servirent à le rendre maître de toutes les îles voisines de son royaume. Ce prince, parvenu au plus haut point de la gloire, vit détruire son repos et son bonheur par l’aventure que nous allons raconter.

La célébration des Panathénées attirait toujours à Athènes les personnes les plus considérables de la Grèce. Minos voulut y envoyer son fils Androgée. Ce jeune prince remporta tous les prix, et s acquit l’estime et l’admiration générales. Les fils de Pallas, frère d’Égée, roi d’Athènes, se lièrent avec lui de la plus tendre amitié. Cette union devint suspecte au roi d’Athènes ; Thésée, son fils et l’héritier de son trône, n’était point encore reconnu. L’amitié d’Androgée pour les Pallantides inspira une sorte de terreur à Égée : il craignit de voir Minos, persuadé par les fils de Pallas, employer ses forces pour le détrôner. Voulant se débarrasser de tant de soins et de crainte, Égée fit assassiner Androgée lorsqu’il était sur les confins de l’Attique, et retournait chez son père. Ce crime ne resta point impuni ; Minos prépara ses flottes, et fondit sur l’Attique avant que l’on fût en état de lui opposer des forces.

Nisa, ville voisine d’Athènes, qui tenait son nom de Nisus, frère d’Égée, fut la première à sentir la puissance des armes de Minos ; cependant elle aurait pu résister longtemps sans la trahison de Scylla, fille de Nisus. Elle aperçut Minos du haut des tours de la ville, et conçut pour lui une folle passion. Instruite des secrets de son père et de toutes ses résolutions, elle les fit connaître à Minos ; elle trouva même le moyen de lui faire remettre les clefs de la ville, qu’elle avait dérobées pendant la nuit. Le roi de Crète profita de cette abominable trahison ; il s’empara de la ville ; mais plein d’horreur pour celle qui l’avait commise, il refusa de la voir.

Le désespoir et la honte d’un crime affreux et inutile portèrent Scylla à se précipiter dans la mer.

Les Grecs, honteux de s’être laissés surprendre, voulurent cacher la cause de leur défaite, en publiant que le sort de Nisa tenait à un cheveu fatal que portait Nisus. Ils dirent que Scylla l’ayant coupé par surprise, et envoyé à Minos, leur ville était tombée en son pouvoir. Les poëtes ajoutèrent à cette fable que Scylla avait été changée en alouette, son père Nisus en épervier, et qu’on le voit occupé sans cesse à poursuivre sa fille, pour la punir de son crime.

Megareus n’ayant pu arriver assez promptement pour secourir la ville de Nisa, la fit rebâtir après la retraite de Minos. La beauté des murailles qu’il fit construire donna lieu de publier qu’elles étaient l’ouvrage d’Apollon, et cette ville porta depuis le nom de Mégare.

La destruction de Nisa ne suffit point à la vengeance de Minos ; il alla mettre le siége devant la ville d’Athènes. Le ciel lui-même servait sa colère. Une sécheresse extraordinaire désolait toute la Grèce. L’oracle consulté répondit que le seul Éacus pourrait apaiser les dieux par ses prières. Une partie de la Grèce fut soulagée, mais le ciel fut d’airain pour Athènes et le reste de l’Attique. Les Athéniens effrayés devinrent cruels, et, sur la foi d’un oracle qui commandait de sacrifier quelques étrangers, ils violèrent les droits sacrés de l’hospitalité, en immolant les filles du Lacédémonien Hyacinthe, qui depuis peu de temps s’était fixé dans leur ville. Ce barbare sacrifice n’adoucit point leur sort : on consulta de nouveau l’oracle ; il répondit qu’il fallait donner à Minos une entière satisfaction. Des ambassadeurs, en état de supplians furent envoyés pour implorer la clémence du vainqueur ; il accorda la paix, mais à la condition que tous les sept ans on lui enverrait en tribut sept jeunes garçons et autant de jeunes filles. Le sort décidait quelles devaient être les victimes. Depuis ce temps les Athéniens, honteux de leur défaite et d’un tribut si déshonorant, s’efforcèrent de rendre odieuse la mémoire de Minos second, en publiant une fable, qui devint extrêmement célèbre. Suivant cette fable, le roi de Crète enfermait ses prisonniers dans le fameux labyrinthe construit par Dédale, et là ils devenaient la proie du Minotaure, monstre moitié homme et moitié taureau, enfanté par Pasiphaé, femme de Minos. Ce monstre n’eut jamais d’existence. L’histoire nous apprend que Minos institua des jeux funèbres en l’honneur de son fils Androgée. Les Athéniens prisonniers devenaient la récompense de celui qui remportait le prix de ces jeux. Taurus, homme cruel et superbe, fut le premier vainqueur ; il traita très-durement ses nouveaux esclaves ; son nom et ses mauvais traitemens servirent à le faire peindre de la manière que nous venons de dire.

L’honneur de délivrer les Athéniens de ce tribut honteux était réservé à Thésée. Ce jeune prince aspirait à marcher sur les traces d’Hercule. Il obtint d’Égée, son père, la permission de partir avec les prisonniers, sans y avoir été contraint par le sort. Pendant que l’on préparait le vaisseau qui devait les transporter en Crète, grand nombre de sacrifices furent offerts aux dieux pour se les rendre favorables. Thésée, parvenu au port de Phalère, fit le vœu solennel d’envoyer tous les ans à Delphes offrir un sacrifice en l’honneur d’Apollon, et l’oracle qu’il consulta lui répondit que l’amour serait son guide. Après les cérémonies, le vent devint bon ; Thésée fit tendre les voiles, et vint aborder en Crète. Sa beauté, sa jeunesse, son maintien héroïque, frappèrent les regards d’Ariadne, fille de Minos : elle ne voulut point le laisser périr : elle lui fit donner un peloton de fil, pour l’aider à se retrouver dans les détours du labyrinthe. Thésée, parvenu jusqu’au Minotaure, le combattit, et en triompha. (Fig. 72.)

Nous allons à présent dégager l’histoire des ornemens de la fable.

Quelques auteurs prétendent que Thésée ne combattit point dans le labyrinthe, mais dans la place publique où se célébraient les jeux funèbres d’Androgée. La présence d’Ariadne, disent-ils, anima le courage du héros ; il vainquit Taurus, et cette victoire plut à Minos lui-même, parce que l’insolence et l’ambition de Taurus commençaient à lui porter ombrage.

D’autres historiens, plus graves et plus d’accord avec les circonstances racontées par la fable, disent qu’Ariadne, éprise de Thésée, lui fournit des armes pour combattre Taurus, et lui donna le plan du labyrinthe, après l’avoir obtenu de Dédale. Thésée s’en servit pour échapper après sa victoire : Ariadne le suivit, et tous les deux arrivèrent heureusement à l’île de Naxe.

Une seconde fable des Grecs dit que Thésée abandonna sa libératrice, mais que Bacchus, étant arrivé près d’elle pendant qu’elle se livrait à sa douleur, lui fit facilement oublier celui qu’elle croyait coupable à la fois d’ingratitude et d’infidélité.

L’histoire contredit cette fable, et rapporte qu’Onarus, prêtre, ou plutôt confident de Bacchus, enleva cette princesse dans l’île de Naxe. Il la conduisit à Bacchus, qui parvint à se faire pardonner cette violence, et devint l’époux d’Ariadne. Les poëtes ont placé parmi les astres la couronne dont Bacchus lui fit présent.

L’histoire, poursuivant son récit, rapporte que de Naxe Thésée se rendit à l’île de Délos, où il consacra une statue de la main de Dédale, qui lui avait été donnée par Ariadne, et lui rappelait trop douloureusement le souvenir de cette princesse. Il institua dans cette île une danse que l’on nommait la Grue, dans laquelle on imitait les détours du labyrinthe.

Thésée, toujours occupé d’Ariadne, et ne pouvant se consoler de son enlèvement, oublia la promesse qu’il avait faite à son père Égée à l’instant de son départ. Le vaisseau des prisonniers avait des voiles noires, et Thésée avait promis de faire tendre un pavillon blanc s’il revenait vainqueur. Le vaisseau reparut à la vue d’Athènes sans avoir ce signal ; le malheureux Égée, à l’aspect des voiles noires, se précipita dans la mer, et périt dans les flots. Depuis ce temps, la mer d’Athènes se nomma la mer Égée. On consacra le souvenir de ce fatal événement en bâtissant sur le bord de cette mer une chapelle dans laquelle l’on voyait une victoire sans ailes, pour marquer que le triomphe de Thésée avait été connu trop tard.

Thésée, de retour à Athènes, rendit les derniers devoirs à son père : il institua des fêtes dont les frais étaient payés par les familles des prisonniers qu’il avait délivrés. Il fit frapper une médaille sur laquelle on voyait un taureau ; mais rien ne rendit si célèbre le souvenir de cette victoire, que le soin avec lequel on exécuta toujours, par la suite, le vœu fait par Thésée au dieu Apollon. Tous les ans on envoyait à Délos des ambassadeurs couronnés de branches d’olivier. Cette ambassade se nommait Theoria, ou visite au dieu. On employait pour ce voyage le même vaisseau qui avait porté Thésée ; et l’on eut tellement soin de le conserver, et de renouveler les pièces qui manquaient, qu’il existait encore près de mille ans après la mort de Thésée.

Depuis l’instant où le grand-prêtre avait purifié ce vaisseau jusqu’à celui de son retour, on ne faisait mourir aucun prisonnier dans l’Attique.

Après la fuite de Thésée, Minos voulut punir Dédale d’avoir favorisé ce prince ; il le fit enfermer avec son fils Icare dans le labyrinthe que cet habile homme avait lui-même construit. Celui-ci en démêla facilement les détours Pasiphaé, femme de Minos, lui en fit ouvrir les portes, et lui procura un vaisseau auquel il attacha des voiles dont l’usage était encore inconnu aux Crétois. Un vent favorable lui fit devancer la galère de Minos, qui se mit à sa poursuite avec un grand nombre d’excellens rameurs. Dédale, échappé à son puissant ennemi, vint aborder dans une île éloignée de la terre ferme : là, son fils Icare voulut descendre avec trop de précipitation, il tomba dans la nier, et se noya. Les poëtes, pour célébrer cette fuite, publièrent que Dédale s’était formé des ailes, et peignirent la mort d’Icare en disant que, malgré les conseils de son père, il avait voulu s’élever auprès du soleil ; mais que la chaleur fondit la cire qui servait à tenir ses ailes. La mer dans laquelle il se noya se nomme, depuis ce temps, la mer Icarienne.

Dédale, étant parvenu en Sicile, trouva enfin auprès de Cocalus un asile qui lui avait ôté refusé par plusieurs autres princes, parce que tous redoutaient la puissance de Minos. Ce prince le poursuivit en effet jusque dans la Sicile, et somma Cocalus de lui rendre son prisonnier. Cocalus, ne voulant point violer les droits de l’hospitalité envers Dédale, et prévoyant d’ailleurs qu’il pourrait tirer un grand parti du génie de cet habile homme, fit proposer à Minos de venir traiter cette affaire à l’amiable. Ce prince imprudent accepta la proposition. Cocalus le reçut avec les plus grands honneurs, mais ces honneurs cachaient un piége horrible : il le pria d’entrer dans un bain, et le fit étouffer. Cocalus affecta de montrer les plus grands regrets de la mort de Minos, il rendit son corps à ses soldats, qui le firent enterrer secrètement. Pour mieux cacher sa sépulture, ils bâtirent par-dessus un temple à Vénus qui devint très-célèbre par la suite. Quelques siècles après, on découvrit ce tombeau en bâtissant la ville d’Agrigente ; on recueillit les cendres de ce prince, et on les renvoya dans l’île de Crète.

Ainsi mourut Minos second, qui aurait joui de la réputation d’un des plus grands princes de son temps, sans la haine des poëtes tragiques qui cherchèrent toujours à rendre sa mémoire odieuse.

Pour distinguer les deux Minos, que l’on a souvent confondus ensemble, il faut remarquer que le premier était fils de Jupiter Astérius et d’Europe. Le second était fils de Lycaste et d’Ida, fille de Coribas. Le premier avait deux frères, Rhadamanthe et Sarpédon. Le second n’en avait point. Le premier n’eut que deux enfans, Lycaste et Acacallis. Le second fut père d’Androgée, de Glaucus, de Deucalion, de Molus, d’Ariadne et de Phèdre. Le premier fut un prince pacifique, aimant la justice et la retraite. Le second aima la guerre, fit des conquêtes, et ses malheurs domestiques ne lui laissèrent pas un instant de repos.

Après la mort de Minos second, Deucalion monta sur le trône, et son fils Idoménée lui succéda. Ce dernier se distingua beaucoup au siége de Troie ; mais à son retour, il fut forcé de quitter son royaume pour se retirer en Italie, où il fonda la ville de Tarente.

L’illustre e a traité cette partie de l’histoire d’Idoménée de manière à l’immortaliser.

Histoire de Phèdre et d’Hippolyte. §

Après la mort de Minos second, Deucalion, son fils, monta sur le trône de Crète. Thésée lui envoya demander en mariage Phèdre sa sœur. Elle lui fut accordée ; mais le sang de Minos devait être fatal au repos de Thésée. Cette princesse, en arrivant à Athènes, aperçut le jeune Hippolyte, fils de Thésée et de l’amazone Antiope : cette vue suffit pour allumer dans son cœur la plus coupable et la plus funeste passion. Elle feignit de vouloir apaiser Vénus, l’implacable ennemie de sa maison ; elle lui fit bâtir un temple sur une montagne, et tous les jours elle allait lui offrir quelques nouveaux sacrifices ; mais un autre motif rendait seul ses prières aussi fréquentes. Du haut de cette montagne, elle voyait Hippolyte dans la plaine déployer sa force, son adresse et sa grâce en se livrant à ses exercices. Elle donna elle-même à ce temple le nom d’Hippolytion, et, par la suite, on le nomma temple de Vénus spéculatrice. L’indifférence et les mépris d’Hippolyte lui firent désirer la mort : la honte et le désespoir d’une déclaration inutile la firent résoudre à se la donner ; et, ne voulant point mourir sans vengeance, elle laissa un billet calomniateur dans lequel le fils de Thésée était peint comme le plus coupable des hommes, et la seule cause de sa mort. Thésée, pénétré d’horreur à la vue de cet écrit, envoya sur-le-champ chercher Hippolyte, pour le punir de l’attentat dont Phèdre l’accusait. Le jeune prince accourut aux ordres de son père avec toute la sécurité de l’innocence ; mais ses chevaux, pressés par l’aiguillon, l’emportèrent au travers des rochers ; l’essieu du char se rompit, les pieds du jeune héros s’embarrassèrent dans les rênes, et il perdit la vie.

Quelques auteurs racontent différemment sa mort. Ils disent que ce prince arriva près de son père, et qu’il ne périt qu’en s’éloignant de Trézène, dont Thésée l’avait banni en le chargeant de malédictions. Le malheureux Hippolyte, douloureusement occupé de l’injuste colère de son père, ne songea plus à gouverner ses chevaux : ils l’entraînèrent dans un précipice, où il périt.

Cette histoire a produit plusieurs chefs-d’œuvre, à la tête desquels on doit placer la belle tragédie de . Les poëtes s’emparèrent de cette histoire ; ils feignirent que Thésée implora le secours de Neptune et réclama l’accomplissement de la promesse faite par ce dieu d’exaucer son premier vœu. Ce père trop crédule et désespéré, ne voulant point tremper ses mains dans le sang de son fils, l’abandonna au courroux de Neptune. Ce dieu fit sortir des abîmes de la mer un monstre horrible : sa vue effraya tellement les chevaux d’Hippolyte, qu’ils l’entraînèrent sur les rochers, et causèrent sa mort de la manière dont nous l’avons dit plus haut.

Thésée reconnut enfin, mais trop tard, l’innocence de son fils ; et la fable ajoute qu’Esculape, dieu de la médecine, l’avait ressuscité. Les Athéniens, témoins de la mort du jeune prince, ont toujours rejeté cette fable. Par la suite des temps. Hippolyte fut adoré comme un dieu dans Trézène. Diomède lui fit élever un temple, et lui rendit les honneurs divins. Les Trézéniens assurèrent qu’il n’était pas mort, et qu’il avait été placé dans le ciel parmi les constellations, comme conducteurs du chariot.

Du temps de Numa Pompilius, il parut un faux Hippolyte, qui habitait la forêt d’Aricie. Il se faisait nommer Virbius, deux fois homme, et publiait qu’Esculape l’avait ressuscité. Il paraît que ce fut ce faux Hippolyte qui donna lieu à la fable de Jupiter foudroyant Esculape pour avoir osé ressusciter un mortel. Cette fable n’était point connue par les Athéniens, et ne s’accorde nullement avec l’opinion des Trézéniens sur le véritable Hippolyte.

Histoire de Dédale ; labyrinthe de crête. §

Dédale, arrière-petit-fils d’Érechthée, roi d’Athènes, fut l’ouvrier le plus savant et le plus célèbre de la Grèce. Habile architecte, ingénieux sculpteur, il inventa la coignée, le niveau et la tarière. On lui accorde aussi la gloire d’avoir, le premier, fait usage des voiles ; mais rien ne le rendit plus célèbre que la perfection qu’il sut donner à la sculpture. On disait ses statues animées, et l’on publia qu’elles marchaient. Cette fable est fondée sur le peu de progrès que les Grecs avaient fait dans la sculpture avant Dédale. Leurs statues, extrêmement grossières, étaient sans yeux, sans bras et sans jambes. On voit encore de ces masses informes dans les cabinets des curieux. Dédale, en faisant ses statues, prit le corps humain pour modèle, et suivit exactement ses proportions. Il forma des jeux, parvint jusqu’à la ressemblance, joignit des bras au corps, et les jambes parurent séparées comme celles d’un homme qui marche. Par la suite des temps, sa célébrité s’accrut par ses malheurs plus encore que par ses ouvrages. Toute la Grèce redoutait Minos ; elle s’étonna de voir un homme seul échapper à sa colère, et braver sa puissance en n’employant que les ressources de son génie. Malheureusement pour cet ingénieux artiste, il ne sut point triompher de la jalousie ; elle le rendit criminel, et vint ternir sa gloire. Il s’était plu à former Talus, l’un de ses neveux. L’élève se montra bientôt l’égal de son maître. Il inventa la roue dont se servent les potiers de terre. Ayant un jour rencontré une mâchoire de serpent avec des dents très-aiguës, il s’en servit pour couper un morceau de bois, et de là il imagina la scie, instrument si simple et cependant si utile. Dédale était trop prévoyant pour ne pas sentir que de pareilles inventions étaient de véritables bienfaits pour les hommes, et qu’elles rendaient leurs auteurs immortels ; il craignit d’être surpassé par Talus, et le fit mourir secrètement. On le surprit au moment où il recouvrait une fosse. Interrogé sur cette occupation extraordinaire, il répondit qu’il venait d’enterrer un serpent. La réponse parut suspecte ; le crime fut découvert ; et l’Aréopage, après avoir prononcé sa sentence de mort, changea la peine en un bannissement perpétuel. Ce meurtre l’ayant rendu généralement odieux dans Athènes, Dédale se réfugia dans la Crète, où Minos reçut avec empressement cet artiste étonnant. Ce fut pendant son séjour dans cette île qu’il bâtit son fameux labyrinthe près de la ville de Gnosse.

assure que Dédale avait voyagé dans l’Égypte, et qu’il avait pris le modèle de son labyrinthe en voyant celui situé près de Thèbes, l’une des merveilles du monde

; mais il est certain qu’il n’imita que les détours et les chambres des allées, c’est-à-dire la centième partie du labyrinthe égyptien. Du temps de

, celui de Crète n’existait déjà plus, et l’on voit encore aujourd’hui les immenses et superbes vestiges de celui d’Égypte, quoiqu’il fût fort antérieur à l’autre. Il paraît que le labyrinthe de Crète n’était qu’une vaste prison dans laquelle on enfermait les prisonniers. Quelques auteurs le peignent seulement comme une carrière d’où l’on avait tiré les pierres employées à bâtir les principales villes de Crète.

Quoi qu’il en soit, Dédale, forcé de fuir Minos, se réfugia dans la Sicile, où probablement il passa le reste de ses jours. On ignore le temps et le genre de sa mort. Pour témoigner sa reconnaissance à Cocalus, il fît creuser un canal où se jetait le fleuve Alabas, que l’on nomme aujourd’hui Cantera. Il construisit sur un rocher, près de la ville d’Agrigente, une forte citadelle, dont les avenues étaient si difficiles, que très-peu d’hommes suffisaient pour la défendre. Cocalus en fit sa demeure. Les ouvrages de Dédale furent sans nombre ; mais, par la suite des temps, sa grande réputation lui fit attribuer tous ceux qui avaient quelque perfection.

La fable publia, au sujet de Talus, que Dédale, son oncle, l’avait précipité du haut de la citadelle de Minerve, mais que cette déesse protectrice des arts, l’avait changé en perdrix.

Parmi les disciples de Dédale, le plus habile fut Eudocus : il fut en même temps le plus fidèle à la reconnaissance ; jamais il ne voulut abandonner son maître pendant ses malheurs ; il est aussi le seul dont le nom a passé à la postérité.

Mélanges historiques sur Thésée. §