1902 §

La Grande France , mai 1902Élégie du voyageur aux pieds blessés5 6 §

Marche le gars ! Marche en gaîté,

Ce calme jour d’un calme été,

Où, sauf la source, tout se tait.

Va parmi les grandes fougères,

Les myrtilles et les bruyères

Où tant d’abeilles butinèrent.

La source est là comme un œil clos,

Pleurant avec de frais sanglots

La naissance triste de l’eau.

L’eau pure deviendra l’eau sale,

La source enfante et pleure ou râle,

Déplorée par les saules pâles.

Roule de vulgaires pensées,

Vieilles et saines et sensées,

Le gars ! ô l’homme aux pieds blessés !

Au bois tu n’as point vu de faunes ;

Des nymphes tu n’eus pas l’aumône

D’un iris bleu, d’un iris jaune.

Tu foules les dieux sous tes pas

Au vert bâton que tu coupas

Un dieu meurt — tu ne le sais pas ! —

Ah ! marche l’homme sans déesses

Ni tutélaires ni traîtresses,

Marche et tue les dieux quand ils naissent.

Tue les dieux nés de nos clairs yeux

Et dans nos âmes ; le sang pieux

De tes pieds console les dieux.

Les faunes roux et les satyres

En te voyant feignent de rire

Et troublent l’eau quand tu t’y mires.

Tu marches saluant les croix,

Du bord des routes qui poudroient.

Tout rouges de ton sang et froids,

Les dieux narquois partout se meurent

Et s’émeuvent les enchanteurs,

Les fleurs se fanent, les fées pleurent.

Guillaume Apollinaire

La Revue blanche , décembre 1902L’Ermite7 §

Un ermite déchaux, près d’un crâne blanchi,

Cria : « Je vous maudis martyres et détresses,

Trop de tentations malgré moi me caressent.

Tentations de lune et de logomachies.

Trop d’étoiles s’enfuient quand je dis mes prières.

O chef de morte ! O vieil ivoire ! Orbites ! Trous

Des narines rongées ! J’ai faim ! Mes cris s’enrouent.

Voici donc pour mon jeûne un morceau de gruyère.

Tu es un crâne féminin, certainement,

Car le gruyère est fait avec du lait de vache,

O crâne dont j’ai peur en mon âme bravache !

O tête, j’ai baisé tes dents comme un amant.

Entendez-vous, Seigneur, quand d’horreur je l’écrase,

Craquer comme une noix le crâne féminin ?

Ayez pitié, Seigneur, de mes soupirs bénins.

Doux Seigneur, pardonnez au printemps qui viédaze.

Flagellez, flagellez les nuées du coucher

Qui tendent sans espoir de si jolis culs roses.

Et, c’est le soir, les fleurs de jour déjà se closent

Et les souris dans l’ombre incantent le plancher.

Les humains savent tant de jeux : l’amour, la mourre.

L’amour, jeu des nombrils ou jeu de la grande oie.

La mourre, jeu du nombre illusoire des doigts.

Seigneur, faites, Seigneur, qu’un jour je m’énamoure.

J’attends celle qui me tendra ses doigts menus.

Combien de signes blancs aux ongles ? Les paresses,

Les mensonges. Pourtant j’attends qu’elle les dresse

Ses mains enamourées devant moi, l’Inconnue.

Seigneur que t’ai-je fait ? Vois, je suis unicorne.

Pourtant, malgré son bel effroi concupiscent,

Comme un poupon chéri, mon sexe est innocent

D’être anxieux, seul et debout, comme une borne.

Seigneur, le Christ est nu. Jetez, jetez sur lui

La robe sans couture. Eteignez les ardeurs.

Au puits vont se noyer tant de tintements d’heures,

Quand isochrones, choient des gouttes d’eau de pluie.

J’ai veillé trente nuits sous les lauriers-roses.

As-tu sué du sang, Christ dans Gethsémani ?

Crucifié, réponds ! Dis non ! Moi, je le nie,

Car j’ai trop espéré en vain l’hématidrose.

J’écoutais à genoux toquer les battements

Du cœur. Le sang, toujours, roulait en ses artères

Qui sont de vieux coraux ou qui sont des clavaires,

Et je sentais l’aorte avare éperdument.

Une goutte tomba. Sueur ? et sa couleur ?

Lueur ! le sang est rouge ! et j’ai ri des damnés !

Puis enfin j’ai compris que je saignais du nez

À cause des parfums violents de mes fleurs.

Et j’ai ri du vieil ange qui n’est point venu

De vol très indolent me tendre un beau calice.

J’ai ri de l’aile grise et j’ôte mon cilice

Tissé de crins soyeux par de cruels canuts.

Vertuchou ! riotant des vulves des papesses,

Des saintes sans tétons. J’irai vers les cités

Et peut-être y mourir pour ma virginité,

Parmi les mains, les peaux, les mots et les promesses.

Malgré les autans bleus, je me dresse divin

Comme un rayon de lune adoré par la mer.

En vain, j’ai supplié tous les saints aémères,

Aucun n’a consacré mes doux pains sans levain.

Et je marche, je fuis, ô nuit, Lilith ulule

Et clame vainement et je vois de grands yeux

S’ouvrir tragiquement. O nuit, je vois tes cieux

L’étoiler calmement de splendides pilules.

Un squelette de reine innocente est pendu

À un long fil d’étoile en désespoir sévère.

La nuit, les bois sont noirs et se meurt l’espoir vert

Quand meurt le jour avec un râle inattendu.

Et je marche, je fuis. O jour, l’émoi de l’aube

Ferma le regard fixe et doux de vieux rubis

Des hiboux et voici le regard des brebis

Et des truies aux tétins roses comme des lobes.

Des corbeaux éployés comme des tildes font

Une ombre vaine aux pauvres champs de seigle mûr,

Non loin des bourgs où des chaumières sont impures

D’avoir des hiboux morts cloués à leur plafond.

Mes kilomètres longs, mes tristesses plénières,

Les squelettes de doigts terminant les sapins

Ont égaré ma route et mes rêves poupins

Souvent et j’ai dormi au sol des sapinières.

Enfin, ô soir pâmé, au bout de mes chemins

La ville m’apparut, très grave, au son des cloches,

Et ma luxure meurt à présent que j’approche.

En entrant j’ai béni les foules des deux mains.

Cité, j’ai ri de tes palais tels que des truffes

Blanches, au sol fouillé de clairières bleues.

Or, mes désirs s’en vont tous à la queue leu-leu.

Ma migraine pieuse a coiffé sa cucuphe.

Car toutes sont venues m’avouer leurs péchés,

Et, Seigneur, je suis saint par le vœu des amantes

Zélotide et Lorie, Louise et Diamante

Ont dit ; Tu peux savoir, ô toi, l’effarouché.

Ermite, absous nos fautes jamais vénielles,

O toi, le pur et le contrit que nous aimons,

Sache nos cœurs, sache les jeux que nous aimons

Et nos baisers quintessenciés comme du miel.

Or, j’absous les aveux pourpres comme leur sang

Des poétesses nues, des fées, des fornarines.

Aucun pauvre désir ne gonfle ma poitrine

Lorsque je vois, le soir, les couples s’enlaçant.

Et je ne veux plus rien, sinon laisser se clore

Mes yeux, couple lassé, au verger pantelant

Plein du râle pompeux des groseillers sanglants

Et de la sainte cruauté des passiflores. »

Guillaume Apollinaire

1903 §

La Plume , mai 1903Avenir8 §

Quand trembleront d’effroi les puissants. les ricombres

9 ,

Quand en signe de peur ils dresseront leurs mains,

Calmes devant le feu, les maisons qui s’effondrent,

Les cadavres tout nus couchés par les chemins,

Nous irons contempler le sourire des morts.

Nous marcherons très lentement, les yeux ravis,

Foulant aux pieds sous les gibets les mandragores

10 Sans songer aux blessés, sans regretter les vies.

Il y aura du sang et sur les rouges mares

Penchés, nous mirerons nos faces calmement

Et nous regarderons aux tragiques miroirs

La chute des maisons et la mort des amants.

Or, nous aurons bien soin de garder nos mains pures

Et nous admirerons, la nuit, comme Néron

11 ,

L’incendie des cités, l’écroulement des murs

Et comme lui, indolemment, nous chanterons.

Nous chanterons le feu, la noblesse des forges

12 ,

La force des grands gars, les gestes des larrons,

Et la mort des héros et la gloire des torches

Qui font une auréole autour de chaque front,

La beauté des printemps et les amours fécondes,

La douceur des yeux bleus que le sang assouvit,

Et l’aube qui va poindre et la fraîcheur des ondes,

Le bonheur des enfants et l’éternelle vie.

Mais nous ne dirons plus ni le mythe des veuves,

Ni l’honneur d’obéir, ni le son du canon,

Ni le passé, car les clartés de l’aube neuve

Ne feront plus vibrer la statue de Memnon

13 .

Après, sous le soleil pourriront les cadavres

Et les hommes mourront, nombreux, en liberté.

— Le soleil et les morts aux terres qu’on emblave

14 Donnent la beauté blonde et la fécondité. —

Puis quand la peste aura purifié la terre,

Vivront en doux amour les bienheureux humains,

Paisibles et très purs car les lacs et les mers,

Suffiront bien à effacer le sang des mains.

Guillaume Apollinaire .

La Plume , août 1903Le Larron15 §

« Maraudeur étranger, malheureux, malhabile,

Voleur, voleur, que ne demandais-tu ces fruits ?

Mais puisque tu as faim que tu es en exil,

Il pleure, il est barbare et bon, pardonnez-lui ! »

— « Je confesse le vol des fruits doux, des fruits mûrs,

Mais ce n’est pas l’exil que je viens simuler

Et sachez que j’attends de moyennes tortures,

Injustes si je rends tout ce que j’ai volé. »

— « Issu de l’écume des mers comme Aphrodite,

Sois docile, puisque tu es beau, naufragé !

Vois, les sages te font des gestes socratiques.

Vous parlerez d’amour quand il aura mangé.

Maraudeur étranger, malhabile et malade,

Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit

Qui charma de lueurs Zacinthe et les Cyclades,

As-tu feint d’avoir faim quand tu volas les fruits ? »

— « Possesseurs de fruits mûrs, que dirai-je aux insultes ?

Ouir ta voix ligure en nénie, ô maman !

Puisqu’ils n’eurent enfin, la pubère et l’adulte,

De prétexte sinon de s’aimer nuitamment.

Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes

Et des amandes de pomme de pin jonchaient

Votre jardin marin où j’ai laissé mes rames

Et mon couteau punique au pied de ce pêcher.

Les citrons couleur d’huile et à saveur d’eau froide

Pendaient parmi les fleurs des citronniers tordus,

Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades

Et presque toutes les figues étaient fendues. »

Il entra dans la salle aux fresques qui figurent

L’inceste solaire et nocturne dans les nues :

« Assieds-toi là, pour mieux ouïr les voix ligures

Au son des cinyres des Lydiennes nues. »

Or, les hommes ayant des masques de théâtre

Et les femmes ayant des colliers où pendait

La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre

Parlaient entre eux le langage de la Chaldée.

Les autans langoureux dehors feignaient l’automne,

Les convives c’étaient tant de couples d’amants

Qui dirent tour à tour : « Voleur, je te pardonne.

Reçois d’abord le sel puis le pain de froment.

Le brouet qui froidit sera fade à tes lèvres,

Mais l’outre en peau de bouc maintient frais le vin blanc.

Par ironie, veux-tu qu’on serve un plat de fèves

Ou des beignets de fleurs trempés dans du miel blond ? »

Une femme lui dit : « Tu n’invoques personne,

Crois-tu donc au hasard qui coule au sablier ?

Voleur, connais-tu mieux les lois malgré les hommes ?

Veux-tu le talisman heureux de mon collier ?

Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques.

Emplissez de noix la besace du héros.

Il est plus noble que le paon pythagorique,

Le dauphin, la vipère mâle ou le taureau.

*

Qui donc es-tu, toi qui nous vins grâce au vent scythe ?

Il en est tant venu par la route ou la mer,

Des conquérants fictifs rués pour la vindicte

Et des bandes souvent qui fuyaient aux éclairs.

Un homme bègue ayant au front deux jets de flammes

Passa, menant un peuple infime pour l’orgueil

De manger chaque jour les cailles et la manne

Et d’avoir vu la mer ouverte comme un œil.

Les puiseurs d’eau barbus, coiffés de bandelettes

Noires et blanches contre les maux et les sorts

Revenaient de l’Euphrate et les yeux des chouettes

Attiraient quelquefois les chercheurs de trésors.

Effrayants et fardés, les poètes barbares,

Troupe lâche, cherchaient, pour y chastes mourir,

La forêt précieuse aux oiseaux gemmipares

Où des fruits doux et vénéneux pour eux mûrirent.

Un triomphe passait gémir sous l’arc-en-ciel

Avec de blêmes laurés debout dans les chars,

Les statues suant, les scurriles, les agnelles

Et l’angoisse rauque des paonnes et des jars.

Les veuves précédaient en égrenant des grappes

Les évêques noirs révérant sans le savoir,

Au triangle isocèle ouvert au mors des chapes,

Pallas, et chantaient l’hymne à la belle, mais noire.

Les chevaucheurs nous jetèrent dans l’avenir

Les alcancies pleines de cendre ou bien de fleurs,

Nous aurons des baisers florentins sans le dire,

Mais au jardin, ce soir, tu vins, sage et voleur.

*

Ceux de ta secte adorent-ils la vie obscène :

Belphégor, le soleil, le silence ou le chien,

Parce qu’il est bien d’êre obscènes quand on s’aime ? »

Et le larron des fruits cria : « Je suis chrétien ! »

— « Ah ! Ah ! les colliers tinteront, cherront les masques.

Va-t’en, va-t’en, contre le feu l’ombre prévaut.

Ah ! Ah ! le larron de gauche dans la bourrasque

Rira de toi comme hennissent les chevaux. »

— « Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques.

Emplissez de noix la besace du héros,

Il est plus noble que le paon pythagorique,

Le dauphin, la vipère mâle ou le taureau. »

— « Ah ! Ah ! nous secouerons toute la nuit les sistres,

La voix ligure était-ce donc un talisman.

Et si tu n’es pas ne droite tu es sinistre

Comme une tache grise ou le pressentiment.

Puisque l’absolu choit, la chûte est une preuve

Qui double devient triple avant d’avoir été.

Nous avouons que les grossesses nous émeuvent ;

Les ventres pourront seuls nier l’aséité.

Vois, les vases sont pleins d’humides fleurs morales.

Va-t’en mais dénudé, puisque tout est à nous.

Ouïs du chœur des vents les cadences plagales

Et prends l’arc pour tuer l’unicorne ou le gnou.

L’ombre équivoque et tendre est le deuil de ta chair,

Et sombre, elle est humaine et puis la nôtre aussi.

Va-t’en, le crépuscule a des lueurs légères

Et puis aucun de nous ne croirait tes récits.

Il brillait et attirait comme la pantaure.

Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée

Et les femmes, la nuit, feignant d’être des taures

L’eussent aimé comme on l’aima, puisqu’en effet

Il était pâle, il était beau comme un roi ladre.

Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée,

La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre

Au lieu du roseau triste et du funèbre faix.

Que n’alla-t-il vivre à la cour du roi d’Edesse ?

Maigre et magique, il eût scruté le firmament,

Pâle et magique, il eût aimé des poétesses,

Juste et magique, il eût épargné les démons.

Va-t’en errer crédule et roux avec ton ombre.

Soit ! la triade est mâle et tu es vierge et froid.

Le tact est relatif mais la vue est oblongue.

Tu n’as de signe que le signe de la croix.

Vouons le vol à Sparte et l’inceste à Ninive.

Nous rentrerons demain à l’école d’Elée.

Qu’on souffle les flambeaux à cause des convives

Qui se fiant au Bègue ont peur d’être brûlés. »

Guillaume Apollinaire .

Le Festin d'Ésope , décembre 1903Série sans titre16 §

L’Adieu17 §

« J’ai cueilli ce brin de bruyère.

Mets-le sur ton cœur plus longtemps

Nous ne nous verrons plus sur terre. »

— « J’ai mis sur mon cœur la bruyère,

Et souviens-toi que je t’attends. »

Le Retour18 §

Toc, toc… « Il a fermé sa porte.

Les lys du jardin sont flétris…

Quel est donc ce mort qu’on emporte ? »

— « Tu viens de toquer à sa porte »

— « Et je suis veuve, aux pieds meurtris. »

Guillaume Apollinaire .

1909 §

Les Argonautes , février 1909Série sans titre96 §

I. Saltimbanques97 §

Dans la plaine les baladins

S’éloignent au long des jardins,

Devant l’huis des auberges grises,

Par les villages sans églises.

Et les enfants s’en vont devant,

Les autres suivent en rêvant ;

Chaque arbre fruitier se résigne

Quand de très loin ils lui font signe.

Ils ont des poids ronds ou carrés,

Des tambours, des cerceaux dorés.

L’ours et le singe, animaux sages,

Quêtent des sous sur leur passage.

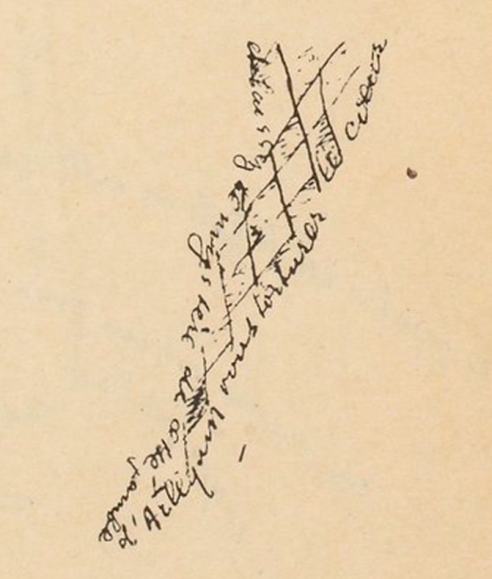

II. Crépuscule (incipit : « Frôlée par les ombres des morts »)98 §

Frôlée par les ombres des morts,

Sur l’herbe où le jour s’exténue

L’Arlequine s’est mise nue

Et dans l’étang mire son corps.

Un charlatan crépusculaire

Vante les tours que l’on va faire.

Le ciel sans teinte est constellé

D’astres pâles comme du lait.

Sur les tréteaux l’Arlequin blême

Salue d’abord les spectateurs :

Des sorciers venus de Bohême,

Quelques fées et les enchanteurs.

Ayant décroché une étoile,

Il la manie à bras tendu,

Tandis que des pieds un pendu

Sonne en mesure les cymbales.

L’aveugle berce un bel enfant ;

La biche passe avec ses faons ;

Le nain regarde d’un air triste

Grandir l’Arlequin trismégiste.

Guillaume Apollinaire .

Les Marges , mars 1909Poèmes (Trois petits Poèmes)99 §

Chanson (incipit : « Les myrtilles sont pour la dame100 101 §

Les myrtilles sont pour la dame

Qui n’est pas là,

La marjolaine est pour mon âme

102 Tralala !

Le chêvrefeuille est pour la belle

Irrésolue.

Quand cueillerons-nous les airelles

103 ?

Mais laissons pousser sur la tombe,

O folle ! ô fou !

Le romarin en touffes sombres,

Laïtou !

Les Marges , avril 1909Le Départ (incipit : « Maudite celle-là qui ayant renoncé106 §

Maudite celle-là qui ayant renoncé

A n’être qu’une amante aime la chaste Gloire ;

Le surnom de sa Vie sera le Désespoir

Et le rire de tous l’écho de sa Pensée.

O douce Vie, ô doux Amour que je rebute

Tendresse du Printemps qui me fait défaillir,

Un vol d’oiseaux divins monte comme un soupir

Dans le firmament clair de mes pures disputes.

Adieu, adieu ! vous qui m’aimiez, oubliez-moi !

Laissez-moi seule, triste et noire, dans la gare

Attendre, les yeux secs, l’heure de mon départ,

Puisque, vous le savez, je ne vous aime pas.

Rayons d’un regard d’homme, ô cordes de ma lyre,

C’est vous qui résonnez quand je chante ; c’est vous,

La cause de l’impossible amour que j’avoue

Et qui m’avez donné la force de le dire.

Et cette lyre accorde et mon cœur et ses yeux ;

Lyre, trop vieille image, mot délicieux.

Le paysage fuit et sans qu’il m’en souvienne,

O train joyeux, quel bruit tu mènes

107 !…

Louise LALANNE.

Les Visages de la vie , printemps 1909Au jardin des cyprès, je filais en rêvant,

Suivant longtemps des yeux les flocons que le vent

Prenait à ma quenouille, ou bien par les allées

Jusqu’au bassin mourant que pleurent les saulaies

Je marchais à pas lents, m’arrêtant aux jasmins,

Me grisant du parfum des lys, tendant les mains

Vers les iris fées gardés par les grenouilles.

Et pour moi les cyprès n’étaient que des quenouilles,

Et mon jardin, un monde où je vivais exprès

Pour y filer un jour les éternels cyprès.

Louise Lalanne .

Le Voile de Pourpre , mai 1909Poèmes rhénans110 §

Le Jour des Morts111 §

Les enfants des morts vont jouer

Dans le cimetière

Martin Gertrude Hans et Henri

Nul coq n’a chanté aujourd’hui

Kikiriki.

Les vieilles femmes

Tout en pleurant cheminent

Et les bons ânes

Braillent hi han et se mettent à brouter les fleurs

Des couronnes mortuaires

C’est le jour des morts et de toutes leurs âmes.

Les enfants et les vieilles femme

112 Allument des bougies et des cierges

Sur chaque tombe catholique.

Les voiles des vieilles,

Les nuages du ciel

Sont comme les barbes de biques.

L’air tremble de flammes et de prières

Le cimetière est un beau jardin

Plein de saules gris et de romarins

Il vous vient souvent des amis qu’on enterre

Ah ! que vous êtes bien dans le beau cimetière

Vous, mendiants morts saouls de bière,

Vous, les aveugles comme le destin

113 Vous, les beaux gars morts à la guerre

Et vous, petits enfants, morts en prière.

Ah ! que vous êtes bien dans le beau cimetière

Vous, bourguemestres, vous, bateliers,

Et vous, conseillers de régence,

Vous aussi, tsiganes sans papiers,

La vie vous pourrit dans la panse,

La croix nous pousse entre les pieds

114 .

Le vent du Rhin ulule avec tous les hiboux,

Il éteint les cierges que toujours les enfants rallument

Et les feuilles mortes

Viennent couvrir les morts.

Des enfants morts parlent parfois avec leur mère,

Et des mortes parfois voudraient bien revenir.

Oh ! je ne veux pas que tu sortes

L’automne est plein de mains coupées

Non, non, ce sont des feuilles mortes

Ce sont les mains des chères mortes

115 Ce sont tes mains coupées.

Nous avons tant pleuré aujourd’hui

Avec ces morts, leurs enfants et les vieilles femmes

Sous le ciel sans soleil

Au cimetière plein de flammes,

Puis, dans le vent, nous nous en retournâmes…

A nos pieds roulaient des châtaignes

Dont les bogues étaient

Comme le cœur blessé de la madone

Dont on doute si elle eut la peau

Couleur des châtaignes d’automne…

Honnef , novembre 1901.

Vent nocturne116 §

Oh ! les cimes des pins grincent en se heurtant

Et l’on entend aussi se lamenter l’autan

Et, du fleuve prochain à grand’voix triomphales

Les elfes rire au vent ou corner aux rafales

Attys, Attys, Attys charmant et débraillé

C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé

Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique.

La forêt fuit au loin comme une armée antique

Dont les lances, ô pins, s’agitent au tournant…

Les villages éteints méditent maintenant

Comme des vierges, des vieillards et des poètes

Et ne s’éveilleront au pas de nul venant

Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes.

Neu Gluck , 1901.

Le ciel et les oiseaux venaient se reposer

Sur deux cyprès que le vent tiède enlaçait presque

Comme un couple d’amants à leur dernier baiser.

La maison, près du Rhin, était si romanesque.

Avec ses grandes fenêtres, son toit pointu

Sur lequel criait, par instants, la girouette

Au vent qui demandait si doucement : « Qu’as-tu ? »

Et sur la porte était clouée une chouette

118 .

Nous parlions dans le vent auprès d’un petit mur

Ou lisions l’inscription d’une pierre mise

A cette place en souvenir d’un meurtre et sur

Laquelle bien souvent tu t’es longtemps assise :

« Gottfried apprenti de Brühl, l’an seize cent trente

« Ici fut assassiné,

« Sa fiancée en eut une douleur touchante

« Requiem aeternam dona ei, Domine. »

119 Le soleil au déclin empourprait la montagne

Et notre amour saignait comme les groseillers

120 Puis étoilant ce pâle automne d’Allemagne,

La nuit, pleurant des lueurs, mourait à nos pieds

Et notre amour ainsi se mêlait à la mort.

Au loin, près d’un feu, chantaient des bohémiennes.

Un train passait, les yeux ouverts sur l’autre bord…

Nous regardions longtemps les villes riveraines.

Honnef , 1901.

Crépuscule (incipit : « Ruines au bord du vieux Rhin »)121 §

Ruines au bord du vieux Rhin

On s’embrasse bien dans votre ombre.

Les mariniers qui voient de loin,

Nous envoient des baisers sans nombre.

La nuit arrive tout à coup

Comme l’amour dans ces ruines.

Du Rhin, là-bas, sortent le cou,

Des niebelungs et des ondines

122 .

Ne craignons rien des nains barbus

Qui dans les vignes se lamentent

Parce qu’ils n’ont pas assez bu…

Ecoutons les muses qui chantent.

Honnef , 1901.

Les Sapins123 §

Les sapins en bonnets pointus

De longues robes revêtus

Comme des astrologues

Saluent leurs frères abattus,

Les bateaux qui sur le Rhin voguent.

Dans les sept arts endoctrinés

Par les vieux sapins, leurs aînés

Qui sont de grands poètes,

Ils se savent prédestinés

A briller plus que des planètes

A briller doucement, changés

En étoiles et enneigés.

Aux Noëls bienheureuses

Fêtes des sapins ensongés

Aux longues branches langoureuses.

Les sapins, beaux musiciens,

Chantent des noëls anciens

Au vent des soirs d’automne

Ou bien graves magiciens

Incantent le ciel, quand il tonne.

Des rangées de blancs chérubins

Remplacent l’hiver, les sapins

Et balancent leurs ailes.

L’été, ce sont de grands-rabbins

Ou bien de vieilles demoiselles.

Sapins, médecins divagants,

Ils vont, offrant leurs bons onguents.

Quand la montagne accouche.

De temps en temps sous l’ouragan

Un vieux sapin geint et se couche.

Neu Gluck , 1901.

La Vierge à la fleur de haricot à Cologne124 125 §

La Vierge au brin fleuri est une Vierge blonde

Et son petit Jésus est blond comme elle l’est ;

Ses yeux sont bleus et purs comme le ciel ou l’onde

Et l’on conçoit qu’elle ait conçu du Paraclet

126 .

Deux Saintes veillant dans les volets du tryptique

Pensent béatement aux martyres passés

Et s’extasient d’ouïr le plain-chant des cantiques

127 Des petits anges blancs dans le ciel entassés.

Les trois dames et l’enfant vivaient à Cologne,

Le haricot poussait dans un jardin rhénan

Et le peintre ayant vu de hauts vols de cigognes

Peignit les séraphins qui chantent maintenant.

Et c’est la Vierge la plus douce du royaume.

Elle vécut au bord du Rhin pieusement

Priant devant son portrait que maître Guillaume

Peignit par piété de chrétien ou d’amant.

Cologne , 1901.

Guillaume Apollinaire .

Mercure de France , 1er mai 1909La Chanson du Mal-Aimé128 §

[« Un soir de demi-brume, à Londres »] §

Un soir de demi-brume, à Londres,

Un voyou, qui ressemblait à

Mon amour, vint à ma rencontre,

Et le regard qu’il me jeta

Me fit baisser les yeux de honte.

Je suivis ce mauvais garçon

Qui sifflotait, mains dans les poches ;

Nous semblions, entre les maisons,

Onde ouverte de la mer rouge,

Lui, les Hébreux, moi, Pharaon.

Que tombent ces vagues de briques

Si tu ne fus pas bien aimée !

Je suis le souverain d’Egypte,

Sa sœur-épouse, son armée,

Si tu n’es pas l’amour unique !

Au tournant d’une rue brûlant

De tous les feux de ses façades,

Plaies du brouillard sanguinolent

Où se lamentaient les façades,

Une femme lui ressemblant

— C’était son regard d’inhumaine,

La cicatrice à son cou nu, —

Sortit saoule d’une taverne

Au moment où je reconnus

La fausseté de l’amour même…

Lorsqu’il fut de retour enfin

Dans sa patrie, le sage Ulysse,

Son vieux chien de lui se souvint ;

Près d’un tapis de haute lisse

Sa femme attendait qu’il revînt.

L’époux royal de Sacontale,

Las de vaincre, se réjouit

Lorsqu’il la retrouva plus pâle,

D’attente et d’amour yeux pâlis,

Caressant sa gazelle mâle.

J’ai pensé à ces rois heureux

Lorsque le faux amour et celle

Dont je suis encore amoureux,

Heurtant leurs ombres infidèles,

Me rendirent si malheureux.

Regrets sur quoi l’enfer se fonde,

Qu’un ciel d’oubli s’ouvre à mes vœux !

Pour son baiser les rois du monde

Seraient morts ; des pauvres fameux

Pour elle eussent vendu leur ombre.

J’ai hiverné dans mon passé.

Revienne le soleil de Pâques

Pour chauffer un cœur plus glacé

Que les quarante de Sébaste

Moins que ma vie, martyrisés…

Mon beau navire, ô ma mémoire,

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire ?

Avons-nous assez divagué

De la belle aube au triste soir ?…

Adieu, faux amour confondu

Avec la femme qui s’éloigne,

Avec celle que j’ai perdue

L’année dernière, en Allemagne

129 Et que je ne reverrai plus !

Voie lactée, ô sœur lumineuse,

Des blancs ruisseaux de Chanaan

Et des corps blancs des amoureuses,

Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan

Ton cours vers d’autres nébuleuses ?

Je me souviens d’une autre année,

C’était l’aube d’un jour d’avril.

J’ai chanté ma joie bien-aimée,

Chanté l’amour à voix virile

Au moment d’amour de l’année :

*

Aubade chantée à Lætare un an passé §

C’est le printemps, viens-t’en, Pâquette,

Te promener au bois joli.

Les poules dans la cour caquètent,

L’aube au ciel fait de roses plis,

L’amour chemine à ta conquête.

Mars et Vénus sont revenus ;

Ils s’embrassent à bouches folles

Devant des sites ingénus

Où sous les roses qui feuillolent

De beaux dieux roses dansent nus.

Viens, ma tendresse est la régente

De la floraison qui paraît.

La nature est belle et touchante,

Pan sifflote dans la forêt,

Les grenouilles humides chantent.

*

[« Beaucoup de ces dieux ont péri »] §

Beaucoup de ces dieux ont péri ;

C’est sur eux que pleurent les saules.

Le grand Pan, l’amour, Jésus-Christ

Sont bien morts et les chats miaulent

Dans la cour ; je pleure à Paris,

Moi qui sais des lais pour les reines,

Les complaintes de mes années,

Des hymnes d’esclave aux murènes,

La romance du mal-aimé,

Et des chansons pour les sirènes.

L’amour est mort, j’en suis tremblant,

J’adore de belles idoles :

Les souvenirs lui ressemblant ;

Comme la femme de Mausole

Je reste fidèle et dolent.

Je suis fidèle comme un dogue

Au maître, le lierre au tronc,

Et les Cosaques Zaporogues

Ivrognes, pieux et larrons

Aux steppes et au décalogue.

« Portez, comme un joug, le croissant

« Qu’interrogent les astrologues.

« Je suis le Sultan tout puissant,

« O mes cosaques Zaporogues

« Votre Seigneur éblouissant.

« Devenez mes sujets fidèles »,

Leur avait écrit le Sultan.

Ils rirent à cette nouvelle,

Puis répondirent à l’instant

A la lueur d’une chandelle :

« Plus criminel que Barrabas,

« Cornu comme les mauvais anges,

« Quel Belzébuth es-tu là-bas,

« Nourri d’immondice et de fange ?

« Nous n’irons pas à tes sabbats. »

Voie lactée, ô sœur lumineuse

Des blancs ruisseaux de Chanaan

Et des corps blancs des amoureuses,

Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan

Ton cours vers d’autres nébuleuses ?

Regret des jeux de la putain

Et belle comme une panthère !

Amour, vos baisers florentins

Avaient une saveur amère

Qui a rebuté nos destins.

Ses regards laissaient une traîne

D’étoiles dans les soirs tremblants ;

Dans ses yeux nageaient les sirènes,

Et nos baisers mordus, sanglants,

Faisaient pleurer nos fées marraines.

Mais, en vérité, je t’attends

Avec mon cœur, avec mon âme,

Et sur le pont des Reviens-t’en

Si jamais revient cette femme,

Je lui dirai : « Je suis content ! »

… Mon cœur et ma tête se vident,

Tout le ciel s’écoule par eux ;

O mes tonneaux des Danaïdes,

Comment faire pour être heureux,

Comme un petit enfant candide ?

Je ne veux jamais l’oublier

Ma colombe, ma blanche rade,

O marguerite exfoliée

Mon île au loin, ma Désirade,

Ma rose, mon giroflier…

Les satyres et les pyraustes,

Les êgypans, les feux follets,

Et les destins damnés ou faustes,

La corde au cou comme à Calais,

Sur ma douleur quel holocauste !

Douleur qui doubles les destins,

La licorne et le capricorne

— Mon âme et mon corps incertain —

Te fuient, ô bûcher divin qu’ornent

Des astres, des fleurs du matin !

Malheur, dieu pâle aux yeux d’ivoire,

Tes prêtres fous t’ont-ils paré ?

Tes victimes en robe noire

Ont-elles vainement pleuré ?

Malheur, dieu qu’il ne faut pas croire !

Et toi, qui me suis en rampant,

Dieu de mes dieux morts en automne,

Tu mesures combien d’empans

J’ai droit que la terre me donne,

O mon ombre, ô mon vieux serpent !

Au soleil, parce que tu l’aimes,

Je t’ai menée, souviens-t’en bien,

Ténébreuse épouse que j’aime.

Tu es à moi en n’étant rien,

O mon ombre en deuil de moi-même…

… L’hiver est mort tout enneigé ;

On a brûlé les ruches blanches.

Dans les jardins et les vergers

Les oiseaux chantent sur les branches,

Le printemps clair, l’avril léger.

Mort d’immortels argyraspides !

La neige aux boucliers d’argent

Fuit les dendrophores livides

Du printemps cher aux pauvres gens

Qui resourient les yeux humides.

Et moi j’ai le cœur aussi gros

Qu’un cul de dame damascène.

O mon amour, je t’aimais trop,

Et maintenant j’ai trop de peine.

Les sept épées hors du fourreau !…

Sept épées de mélancolie

Sans morfil, ô claires douleurs,

Sont dans mon cœur et la folie

Veut raisonner pour mon malheur,

Comment voulez-vous que j’oublie ?

*

Les Sept Épées §

La première est toute d’argent

Et son nom tremblant, c’est Paline ;

Sa lame, un ciel d’hiver neigeant ;

Son destin sanglant, gibeline ;

Vulcain mourut en la forgeant.

La seconde, nommée Noubosse,

Est un bel arc-en-ciel joyeux ;

Les dieux s’en servent à leurs noces ;

Elle a tué trente Bé-Rieux

Et fut douée par Carabosse.

La troisième, bleu féminin,

N’en est pas moins un chibriape

Appelé Lul de Faltenin

Et que porte sur une nappe,

Devant l’antipapesse, un nain.

La quatrième, Malourène,

Est un fleuve vert et doré ;

C’est le soir quand les riveraines

Y baignent leurs corps adorés

Et des champs de rameurs s’y traînent.

La cinquième, Sainte-Fabeau,

C’est la plus belle des quenouilles ;

C’est un cyprès sur un tombeau

Où les quatre vents s’agenouillent,

Et chaque nuit c’est un flambeau.

La sixième, métal de gloire,

C’est l’ami aux si douces mains

Dont chaque matin nous sépare :

« Adieu, voilà votre chemin. »

Les coqs s’épuisaient en fanfares.

Et la septième s’exténue,

Une femme, une rose morte :

« Merci, que le dernier venu

« Sur mon amour ferme la porte.

« Je ne vous ai jamais connue. »

*

[« Voie lactée, ô sœur lumineuse »] §

Voie lactée, ô sœur lumineuse

Des blancs ruisseaux de Chanaan

Et des corps blancs des amoureuses,

Nageurs morts, suivrons-nous d’ahan

Ton cours vers d’autres nébuleuses ?

Les démons du hasard selon

Le chant du firmament nous mènent.

A sons perdus, leurs violons

Font danser notre race humaine

Sur la descente, à reculons.

Destins, destins impénétrables,

Rois secoués par la folie…

Et ces grelottantes étoiles…

De fausses femmes dans vos lits

Aux déserts que l’histoire accable.

Luitpold, le vieux prince régent,

Tuteur de deux royautés folles,

Sanglote-t-il en y songeant

Quand vacillent les lucioles,

Mouches dorées de la Saint-Jean ?

Près d’un château sans châtelaine,

La barque aux barcarols chantants,

Sur un lac blanc et sous l’haleine

Des vents qui tremblent au printemps

Voguait, cygne mourant, sirène.

Un jour, le roi, dans l’eau d’argent,

Se noya, puis, la bouche ouverte,

Il s’en revint en surnageant

Sur la rive dormir inerte,

Face tournée au ciel changeant…

… Juin, ton soleil, ardente lyre,

Brûle mes doigts endoloris.

Triste et silencieux délire,

J’erre à travers mon beau Paris

Sans avoir le cœur d’y mourir.

Les dimanches s’y éternisent

Et les orgues de Barbarie

Y sanglotent dans les cours grises ;

Les fleurs, aux balcons de Paris,

Penchent comme la tour de Pise.

Soirs de Paris, ivres du gin

Flambant de l’électricité.

Les tramways, feux verts sur l’échine,

Musiquent, au long des portées

De rails, leur folie de machines.

Les cafés gonflés de fumée

Crient tout l’amour de leurs tziganes,

De tous leurs siphons enrhumés,

De leurs garçons vêtus d’un pagne,

Vers toi, toi que j’ai tant aimée,

Moi, qui sais des lais pour les reines,

Les complaintes de mes années,

Des hymnes d’esclave aux murènes,

La romance du mal-aimé.

Et des chansons pour les sirènes.

1903.

Guillaume Apollinaire .

Vers et Prose , juillet-août-septembre 1909L’Obituaire130 §

S’étendant sur les côtés du cimetière,

L’obituaire l’encadrait comme un cloître.

A l’intérieur de ses vitrines

Pareilles à celles des boutiques de modes,

Au lieu de sourire debout,

Les mannequins grimaçaient pour l’éternité.

Arrivé à Munich depuis quinze ou vingt jours,

J’étais entré pour la première fois,

Et par hasard,

Dans ce cimetière presque désert,

Et je claquais des dents

Devant toute cette bourgeoisie

Exposée et vêtue le mieux possible

En attendant la sépulture.

Soudain,

Rapide comme ma mémoire,

Les yeux se rallumèrent

De cellule vitrée en cellule vitrée,

Le ciel se peupla d’une apocalypse

Vivace

Et la terre, plate à l’infini

Comme avant Galilée,

Se couvrit de mille mythologies immobiles.

Un ange en diamant brisa toutes les vitrines

Et les morts m’accostèrent

Avec des mines de l’autre monde.

Mais leur visage et leurs attitudes

Devinrent bientôt moins funèbres.

Le ciel et la terre perdirent

Leur aspect fantasmagorique.

Les morts se réjouissaient

De voir leurs corps trépassés entre eux et la lumière.

Ils riaient de leur ombre et l’observaient

Comme si véritablement

C’eût été leur vie passée.

Alors, je les dénombrai.

Ils étaient quarante-neuf hommes,

Femmes et enfants

Qui embellissaient à vue d’œil

Et me regardaient maintenant

Avec tant de cordialité,

Tant de tendresse même,

Que les prenant en amitié

Tout à coup,

Je les invitai à une promenade

Loin de l’obituaire.

Et tous bras dessus, bras dessous,

Fredonnant des airs militaires,

(Oui, tous vos péchés sont absous)

Nous quittâmes le cimetière.

Nous traversâmes la ville

Et rencontrions souvent

Des parents, des amis qui se joignaient

A la petite troupe des morts récents.

Tous étaient si gais,

Si charmants, si bien portants

Que bien malin qui aurait pu

Distinguer les morts des vivants.

Puis, dans la campagne,

On s’éparpilla.

Deux chevau-légers nous rejoignirent.

On leur fit fête.

Ils coupèrent du bois de viorne

Et de sureau

Dont ils firent des sifflets

Qu’ils distribuèrent aux enfants.

Plus tard, dans un bal champêtre,

Les couples mains sur les épaules,

Dansèrent au son aigre des cithares.

Ils n’avaient pas oublié la danse,

Ces morts et ces mortes !

On buvait aussi,

Et, de temps à autre, une cloche

Annonçait qu’un nouveau tonneau

Allait être mis en perce.

Une morte, assise sur un banc,

Près d’un buisson d’épine-vinette,

Laissait un étudiant,

Agenouillé à ses pieds,

Lui parler de fiançailles :

— Je vous attendrai

Dix ans, vingt ans, s’il le faut.

Votre volonté sera la mienne. —

— Je vous attendrai

Toute votre vie…

Répondait la morte.

Des enfants

De ce monde ou bien de l’autre

Chantaient de ces rondes

Aux paroles absurdes et lyriques

Qui, sans doute, sont les restes

Des plus anciens monuments

Poétiques

De l’humanité.

L’étudiant passa une bague

A l’annulaire de la jeune morte :

— Voici le gage de mon amour,

De nos fiançailles.

Ni le temps, ni l’absence

Ne nous feront oublier nos promesses.

Et un jour, nous aurons une belle noce,

Des touffes de myrte

A nos vêtements et dans vos cheveux,

Un beau sermon à l’église,

De longs discours après le banquet

Et de la musique,

De la musique. —

— Nos enfants, dit la fiancée,

Seront plus beaux, plus beaux encore,

Hélas ! la bague était brisée,

Que s’ils étaient d’argent ou d’or,

D’émeraude ou de diamant,

Seront plus clairs, plus clairs encore,

Que les astres du firmament,

Que la lumière de l’aurore,

Que vos regards mon fiancé,

Auront meilleure odeur encore,

Hélas ! la bague était brisée,

Que le lilas qui vient d’éclore,

Que le thym, la rose ou qu’un brin

De lavande ou de romarin.

Les musiciens s’en étant allés,

Nous continuâmes la promenade.

Au bord d’un lac,

On s’amusa à faire des ricochets,

Avec des cailloux plats,

Sur l’eau qui dansait à peine.

Des barques étaient amarrées

Dans un havre,

On les détacha

Après que toute la troupe se fût embarquée,

Et quelques morts ramaient

Avec autant de vigueur que les vivants.

A l’avant du bateau que je gouvernais,

Un mort parlait avec une jeune femme

Vêtue d’une robe jaune,

D’un corsage noir

Avec des rubans bleus et d’un chapeau gris

Orné d’une seule petite plume défrisée.

— Je vous aime, disait-il,

Comme le pigeon aime la colombe,

Comme l’insecte nocturne

Aime la lumière. —

— Trop tard, répondait la vivante.

Repoussez, repoussez cet amour défendu,

Je suis mariée.

Voyez l’anneau qui brille,

Mes mains tremblent,

Je pleure et je voudrais mourir.

Les barques étaient arrivées

A un endroit où les chevau-légers

Savaient qu’un écho répondait de la rive.

On ne se lassait point de l’interroger.

Il y eut des questions si extravagantes

Et des réponses tellement pleines d’à-propos

Que c’était à mourir de rire,

Et le mort disait à la vivante :

— Nous serions si heureux ensemble !

Sur nous l’eau se refermera,

Mais vous pleurez et vos mains tremblent,

Aucun de nous ne reviendra. —

On reprit terre et ce fut le retour.

Les amoureux s’entr’aimaient,

Et par couples aux belles bouches,

Marchaient à distances inégales.

Les morts avaient choisi les vivantes,

Et les vivants,

Des mortes.

Un genévrier, parfois,

Faisait l’effet d’un fantôme.

Les enfants déchiraient l’air

En soufflant, les joues creuses,

Dans leurs sifflets de viorne,

Ou de sureau,

Tandis que les militaires

Chantaient des tyroliennes

En se répondant comme on le fait

Dans la montagne.

Dans la ville,

Notre troupe diminua peu à peu.

On se disait au revoir,

A demain,

A bientôt.

Beaucoup entraient dans les brasseries.

Quelques-uns nous quittèrent

Devant une boucherie canine

Pour y acheter leur repas du soir.

Bientôt, je restai seul avec ces morts

Qui s’en allaient tout droit

Au cimetière

Où,

Dans l’obituaire,

Je les reconnus, couchés, immobiles,

Et bien vêtus,

Attendant la sépulture derrière les vitrines.

Ils ne se doutaient pas

De ce qui s’était passé,

Mais les vivants en gardaient le souvenir.

C’était un bonheur inespéré

Et si certain

Qu’ils ne craignaient point de le perdre.

Ils vivaient si noblement

Que ceux, qui, la veille encore,

Les regardaient comme leurs égaux

Ou même quelque chose de moins,

Admiraient maintenant

Leur puissance, leur richesse et leur génie.

Car, y a-t-il rien qui vous élève

Comme d’avoir aimé un mort ou une morte ?

On devient si pur qu’on en arrive

Dans les glaciers de la mémoire

A se confondre avec le souvenir.

On est fortifié pour la vie

Et l’on n’a plus besoin de personne.

GUILLAUME APOLLINAIRE

1912 §

Arthénice , 1912Immortalité158 §

O mon très cher amour, toi, mon œuvre, et que j’aime

159 ,

A jamais j’allumai le feu de ton regard,

Je t’aime comme j’aime une belle œuvre d’art,

Une noble statue, un magique poème.

Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même ;

Je te crée à jamais pour qu’après mon départ

Tu transmettes mon nom aux hommes en retard,

Toi, la vie et l’amour, ma gloire et mon emblème ;

Et je suis soucieux de ta grande beauté

Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière :

C’est moi qui l’ai conçue et faite tout entière.

Ainsi, belle œuvre d’art, nos amours ont été

Et seront l’ornement du ciel et de la terre,

O toi, ma créature et ma divinité !

Guillaume APOLLINAIRE.

Toutes les Lyres , 1912Guillaume Apollinaire160 161 §

Nuit rhénane162 §

Mon verre est plein d’un vin trembleur comme une flamme.

Ecoutez la chanson lente d’un batelier

Qui raconte avoir vu, sous la lune, sept femmes

Tordre leurs cheveux verts et longs jusqu’à leurs pieds.

Debout, chantez plus haut en dansant une ronde,

Que je n’entende plus le chant du batelier,

Et mettez près de moi toutes les filles blondes

Au regard immobile, aux nattes repliées.

Le Rhin, le Rhin est ivre, où les vignes se mirent.

Tout l’or des nuits tombe, en tremblant, s’y refléter.

La voix chante toujours, à en râle-mourir,

Ces fées aux cheveux verts qui incantent l’été.

Mon verre s’est brisé comme un éclat de rire.

Honnef, Mai 1902.

Les Colchiques163 §

Le pré est vénéneux mais joli en automne.

Les vaches y paissant lentement s’empoisonnent.

Le colchique couleur de cerne et de lilas

Y fleurit. Tes yeux sont comme cette fleur-là,

Violâtres comme leur cerne et comme cet automne,

Et ma vie pour tes yeux lentement s’empoisonne.

Les enfants de l’école viennent avec fracas,

Vêtus de hoquetons, jouant de l’harmonica.

Ils cueillent les colchiques qui sont comme des mères,

Filles de leurs filles, et sont comme tes paupières

Qui battent, comme les fleurs battent au vent dément.

Le gardien du troupeau chantonne en allemand,

Tandis que lentes et meuglant, les vaches abandonnent

Pour toujours ce grand pré mal fleuri par l’automne.

Neu Glück, Septembre 1901.

Le Vent nocturne164 §

Oh ! les cimes des pins grincent en se heurtant ;

Et l’on entend aussi se lamenter l’autan,

Et, du fleuve prochain, à grand’voix triomphales,

Les elfes rire au vent ou corner aux rafales.

Attys, Attys, Attys, charmant et débraillé,

C’est ton nom qu’en la nuit les elfes ont raillé

Parce qu’un de tes pins s’abat au vent gothique.

La forêt fuit au loin comme une armée antique

Dont les lances, ô pins, s’agitent au tournant.

Les villages éteints méditent maintenant,

Comme les vierges, les vieillards et les poètes,

Et ne s’éveilleront aux pas de nul venant,

Ni quand sur leurs pigeons fondront les gypaètes.

Neu Glück, Octobre 1901.

J’adore un christ de bois qui pâtit sur la route.

Une chèvre attachée à la croix noire broute.

A la ronde les bourgs souffrent la passion

Du Christ dont ma lâtrie aime la fiction.

La chèvre a regardé les hameaux qui défaillent

A l’heure où, fatigués, les hommes qui travaillent

Au verger pâle, au bois plaintif ou dans le champ,

En rentrant tourneront leurs faces au couchant

Embaumé par les foins d’occidental cinname,

Au couchant où, sanglant et rond comme mon âme,

Le grand soleil païen fait mourir, en mourant,

Avec les bourgs lointains, le christ indifférent.

Neu Glück, 1901.

La Tsigane166 §

La Tsigane savait d’avance

Nos deux vies barrées par les nuits.

Nous lui dîmes adieu, et puis…

De ce puits sortit l’Espérance.

L’amour, lourd comme un ours privé,

Dansa debout quand nous voulûmes ;

Et l’oiseau bleu perdit ses plumes

Et les mendiants leurs Ave.

On sait très bien que l’on se damne,

Mais l’espoir d’aimer en chemin

Nous fait penser, main dans la main,

A ce qu’a prédit la Tsigane.

Le Signe de l’Automne167 §

Je suis soumis au Chef du Signe de l’Automne,

Partant, j’aime les fruits, je déteste les fleurs,

Je regrette chacun des baisers que je donne,

Tel un noyer gaulé dit au vent ses douleurs.

Mon Automne éternelle, ô ma saison mentale,

Les mains des amantes d’antan jonchent ton sol,

Une épouse me suit, c’est mon ombre fatale,

Les colombes, ce soir, prennent leur dernier vol…

Les Soirées de Paris , février 1912

Per te præsentit aruspex

169

170

§

O mon très cher amour, toi, mon œuvre et que j’aime

171 ,

A jamais j’allumai le feu de ton regard,

Je t’aime comme j’aime une belle œuvre d’art,

Une noble statue, un magique poème.

Tu seras, mon aimée, un témoin de moi-même.

Je te crée à jamais pour qu’après mon départ,

Tu transmettes mon nom aux hommes en retard

Toi, la vie et l’amour, ma gloire et mon emblème ;

Et je suis soucieux de ta grande beauté

Bien plus que tu ne peux toi-même en être fière :

C’est moi qui l’ai conçue et faite tout entière.

Ainsi, belle œuvre d’art, nos amours ont été

Et seront l’ornement du ciel et de la terre,

O toi, ma créature et ma divinité !

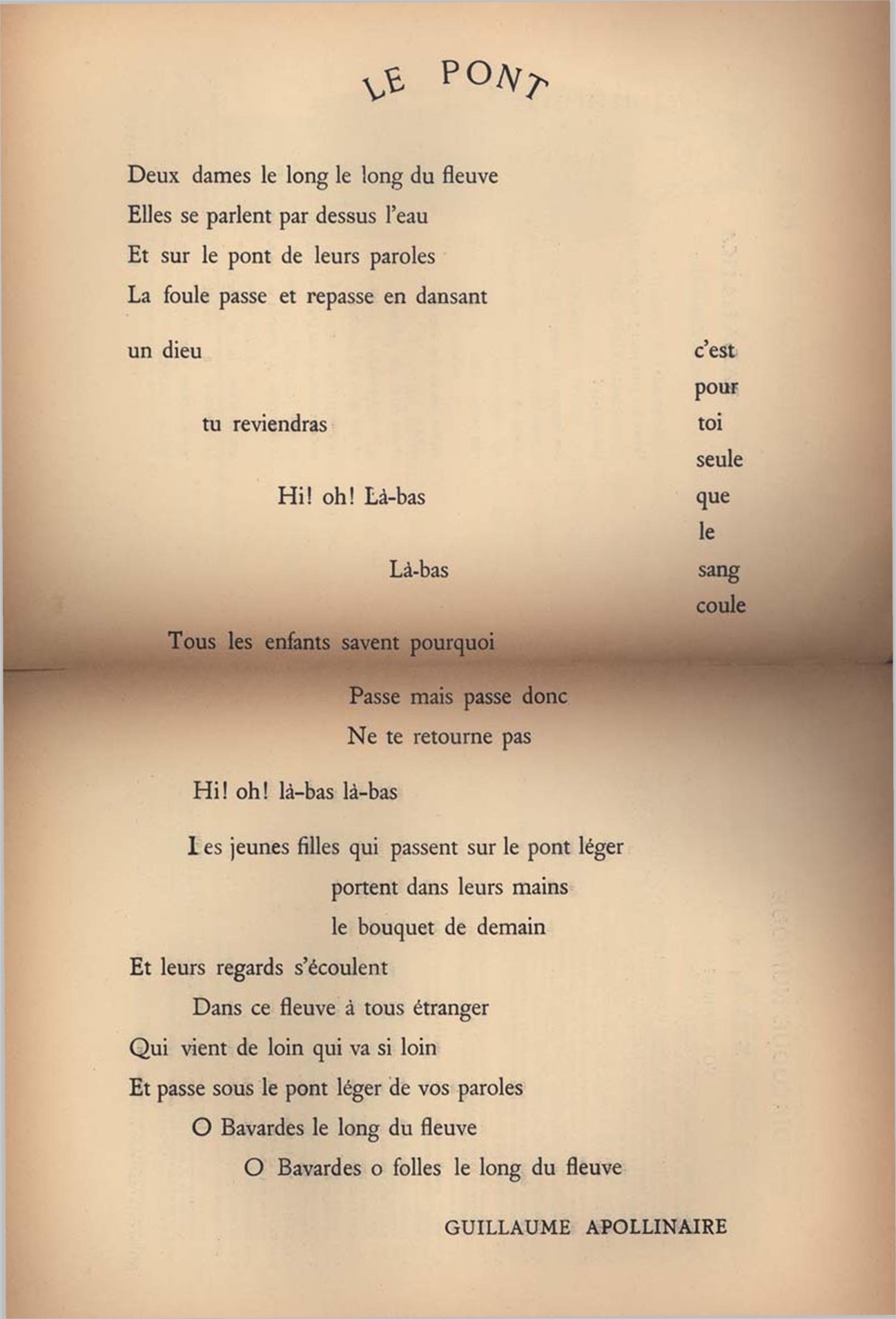

Le Pont Mirabeau172 173 §

Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

Et nos amours, faut-il qu’il m’en souvienne ?

La joie venait toujours après la peine.

Vienne la nuit. sonne l’heure,

Les jours s’en vont, je demeure.

Les mains dans les mains, restons face à face

Tandis que sous le pont de nos bras passe

Des éternels regards l’onde si lasse.

Vienne la nuit, sonne l’heure,

Les jours s’en vont, je demeure.

L’amour s’en va comme cette eau courante,

L’amour s’en va ; comme la vie est lente

Et comme l’Espérance est violente !

Vienne la nuit, sonne l’heure,

Les jours s’en vont, je demeure.

Passent les jours et passent les semaines,

Ni temps passé, ni les amours reviennent ;

Sous le pont Mirabeau coule la Seine.

Vienne la nuit, sonne l’heure,

Les jours s’en vont, je demeure.

GUILLAUME APOLLINAIRE .

Les Soirées de Paris , mai 1912Un homme a traversé le désert sans rien boire

Et parvient une nuit sur les bords de la mer

Il a plus soif encore à voir le flot amer

Cet homme est mon désir, la mer est ta victoire.

Tout habillé de bleu quand il a l’âme noire

Au pied d’une potence un beau masque prend l’air

Comme si de l’amour — ce pendu jaune et vert —

Je voulais que brûlât l’horrible main de gloire

176 .

Le pendu, le beau masque et cet homme altéré

Descendent dans l’enfer que je creuse moi-même

Et l’enfer c’est toujours : « Je voudrais qu’elle m’aime. »

Et n’aurais-je jamais une chose à mon gré

Sinon l’amour, du moins une mort aussi belle.

Dis-moi, le savais-tu, que mon âme est mortelle ?

GUILLAUME APOLLINAIRE .

Les Rubriques nouvelles , juin 1912Merlin et la vieille femme177 §

Le soleil ce jour-là, s’étalait comme un ventre

Maternel, qui saignait lentement sur le ciel ;

La lumière est ma mère, ô lumière sanglante !

Les nuages coulaient comme un flux menstruel.

Au carrefour où nulle fleur si non la rose

Des vents, mais sans épine n’a fleuri l’hiver.

Merlin guettait la vie et l’éternelle cause

Qui fait mourir et puis renaître l’univers.

Une vieille, sur une mule à chape verte,

S’en vînt, suivant la berge du fleuve, en aval,

Et l’antique Merlin dans la plaine déserte

Se frappait la poitrine en s’écriant : « Rival !

« O mon être glacé dont le destin m’accable,

« Dont ce soleil de chair grelotte, veux-tu voir,

« Ma mémoire venir et m’aimer, ma semblable,

« Et quel fils malheureux et beau je veux avoir ? »

Son geste fit crouler l’orgueil des cataclysmes,

Le soleil en dansant remuait son nombril

Et soudain le printemps d’amour et d’héroïsme

Amena par la main un jeune jour d’avril.

Les voies qui viennent de l’ouest étaient couvertes

D’ossements, d’herbes drues, de destinées et de fleurs,

De monuments tremblants, et de charognes vertes,

Quand les vents apportaient des joies et des malheurs.

Laissant sa mule, à petits pas, s’en vint l’amante ;

A petits coups, le vent défripait ses atours.

Puis les pâles amants joignant leurs mains démentes

L’entrelaces de leurs doigts fut leur seul laps d’amour.

Elle balla, mimant un rythme d’existence,

Criant : « Depuis cent ans j’espérais ton appel.

« Les astres de ta vie influaient sur ma danse ;

« Morgane regardait du haut du mont Gibel.

« Ah ! qu’il fait doux danser quand pour vous se déclare

« Un mirage, incertain et que les vents d’horreur

« Feignent d’être le rire de la lune hilare

« Et d’effrayer les fantômes avant-coureurs.

« J’ai fait des gestes blancs parmi les solitudes,

« Des lémures couraient peupler les cauchemars.

« Mes tournoiements exprimaient les béatitudes

« Qui toutes ne sont rien qu’un pur effet de l’Art.

« Je n’ai jamais cueilli que la fleur d’aubépine,

« Aux printemps finissants qui voulaient défleurir,

« Quand les oiseaux de proie proclamaient leurs rapines

« D’agneaux mort nés et d’enfants-dieux qui vont mourir.

« Et j’ai vieilli, vois-tu, pendant ta vie, je danse,

« Mais, j’eusse été tôt lasse et l’aubépine en fleur

« Cet avril aurait eu la pauvre confidence

« D’un corps de vieille morte en mimant la douleur. »

……………………………………………………………….

Et leurs mains s’élevaient comme un vol de colombes,

Clarté sur qui la nuit fondit comme un vautour.

Puis, Merlin s’en alla vers l’est, disant : « Qu’il monte

« Le fils de la Mémoire, égale de l’amour.

« Qu’il monte de la fange ou soit une ombre d’homme

« Il sera bien mon fils, mon ouvrage immortel

« Le front nimbé de feu, sur le chemin de Rome

« Il marchera tout seul en regardant le ciel.

« La dame qui m’attend se nomme Viviane

« Et vienne le printemps des nouvelles douleurs.

« Couché parmi la marjolaine et les pas d’ânes,

« Je m’éterniserai sous l’aubépine en fleurs.

Guillaume Apollinaire .

Les Soirées de Paris , juillet 1912

Rosemonde179 §

Longtemps au pied du perron de

La maison où entra la dame

Que j’avais suivie pendant deux

Bonnes heures à Amsterdam

Mes doigts jeterent des baisers

Mais le canal était désert

Le quai aussi et nul ne vit

Comment mes baisers retrouvèrent

Celle à qui j’ai donné ma vie

Un jour pendant plus de deux heures.

Je la surnommai Rosemonde

Voulant pouvoir me rappeler

Sa bouche fleurie en Hollande

Puis lentement je m’en allai

Pour quêter la Rose du Monde.

Marie-Sibylle180 §

Dans la haute rue, à Cologne,

Elle allait et venait le soir,

Offerte à tous, en tout mignonne

Puis buvait, lasse des trottoirs,

Très tard, dans des brasseries borgnes.

Elle se mettait sur la paille

Pour un maquereau roux et rose,

C’était un Juif, il sentait l’ail

Et l’avait, venant de Formose,

Tirée d’un bordel de Shangaï.

Je connais gens de toutes sortes,

Ils n’égalent pas leurs destins,

Indécis comme feuilles mortes

Leurs yeux sont des feux mal éteints,

Leurs cœurs bougent comme leurs portes.

Clotilde181 §

L’anémone et l’ancolie

Ont pourri dans le jardin

Où dort la Mélancolie

Entre l’Amour et le Dédain.

Il y vient aussi nos ombres

Que la nuit dissipera,

Le soleil qui les rend sombres

Avec elles disparaîtra.

Les déités des eaux vives

Laissent couler leurs cheveux…

Passe ! Il faut que tu poursuives

Cette belle ombre que tu veux.

GUILLAUME APOLLINAIRE .

Les Soirées de Paris , septembre 1912

Le Voyageur183 §

Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant !

La vie est variable aussi bien que l’Euripe.

Tu regardais le banc des nuages descendre

Avec le paquebot orphelin vers les fièvres futures,

Et de tous ces regrets, de tous ces repentirs

Te souviens-tu ?

Vagues, poissons arqués, fleurs surmarines !

Une nuit, c’était la mer

Et les fleuves s’y répandaient.

Je m’en souviens, je m’en souviens encore.

Un soir je descendis dans une auberge triste

Auprès de Luxembourg :

Dans le fond de la salle il s’envolait un Christ.

Quelqu’un avait un furet,

Un autre un hérisson,

L’on jouait aux cartes,

Et toi, tu m’avais oublié.

Te souviens-tu du long orphelinat des gares ?

Nous trouvâmes des villes qui tout le jour tournaient

Et vomissaient la nuit le soleil des journées.

O matelots, ô femmes sombres, et vous, mes compagnons

Souvenez-vous-en.

Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés,

Deux matelots qui ne s’étaient jamais parlé,

Le plus jeune en mourant tomba sur le côté.

Chers compagnons :

Sonneries électriques des gares, chant des moissonneurs

Traîneau d’un boucher, régiment des rues sans nombre

Cavalerie des ponts, nuits livides de l’alcool,

Les villes que j’ai vues vivaient comme des folles

Te souviens-tu des banlieues et du troupeau plaintif des paysages ?

Les cyprès projetaient sous la lune leurs ombres ;

J’écoutais cette nuit, au déclin de l’été,

Un oiseau langoureux et toujours irrité

Et le bruit éternel d’un fleuve large et sombre

Mais tandis que, mourants, roulaient vers l’estuaire

Tous les regards, tous les regards de tous les yeux

Les bords étaient déserts, herbus, silencieux

Et la montagne à l’autre rive était très claire.

Alors sans bruit, sans qu’on pût voir rien de vivant,

Contre le mont passèrent des ombres vivaces,

De profil ou soudain tournant leurs vagues faces

Et tenant l’ombre de leurs lances en avant.

Les ombres, contre le mont perpendiculaire,

Grandissaient ou parfois s’abaissaient brusquement,

Et ces ombres barbues pleuraient humainement

En glissant pas à pas sur la montagne claire.

Qui donc reconnais-tu sur ces vieilles photographies ?

Te souviens-tu du jour où une abeille tomba dans le feu ?

C’était, tu t’en souviens, à la fin de l’été.

Deux matelots qui ne s’étaient jamais quittés :

L’aîné portait au cou une chaîne de fer,

Le plus jeune mettait ses cheveux blonds en tresse.

Ouvrez-moi cette porte où je frappe en pleurant !

La vie est variable aussi bien que l’Euripe.

Sur la côte du Texas,

Entre Mobile et Galveston, il y a

Un grand jardin tout plein de roses ;

Il contient aussi une villa

Qui est une grande rose.

Une femme se promène souvent

Dans le jardin toute seule,

Et quand je passe sur la route, bordée de tilleuls,

Nous nous regardons.

Comme cette femme est mennonite

Ses rosiers et ses vêtements n’ont pas de boutons,

Il en manque trois à mon veston,

La dame et moi suivons le même rite…

Cors de chasse185 §

Notre histoire est noble et tragique

Comme le masque d’un tyran.

Nul drame hasardeux ou magique,

Aucun détail indifférent

Ne rend notre amour pathétique.

Et Thomas de Quincey buvant

L’opium poison doux et chaste

A sa pauvre Anne allait rêvant.

Passons, passons, puisque tout passe,

Je me retournerai souvent.

Les souvenirs sont cors de chasse

Dont meurt le bruit parmi le vent.

GUILLAUME APOLLINAIRE.

Les Soirées de Paris , octobre 1912 Vous y dansiez, petite fille,

Y danserez-vous. mère-grand !

187 C’est la màclotte qui sautille,

188 Toutes les cloches sonneront.

Quand donc reviendrez-vous, Marie ?

Les masques sont silencieux

Et la musique est si lointaine

Qu’elle semble venir des cieux.

Oui, je veux vous aimer, mais vous aimer à peine

Et mon mal est délicieux.

Les brebis s’en vont dans la neige,

Flocons de laine et cieux d’argent,

Des soldats passent et que n’ai-je

Un cœur à moi, ce cœur changeant,

Changeant et puis encore que sais-je !

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Crépus comme mer qui montonne ?

189 Sais-je où s’en iront tes cheveux

Et tes mains, feuilles de l’automne

Que jonchent aussi nos aveux ?

Je passais au bord de la Seine,

Un livre ancien sous le bras.

Le fleuve est pareil à ma peine,

Il s’écoule et ne tarit pas

Quand donc finira la semaine !

GUILLAUME APOLLINAIRE.

Vers et Prose , octobre-novembre-décembre 1912Poèmes §

Le Larron190 §

Maraudeur étranger malheureux malhabile

Voleur voleur que ne demandais-tu ces fruits

Mais puisque tu as faim que tu es en exil

Il pleure il est barbare et bon pardonnez-lui

Je confesse le vol des fruits doux des fruits mûrs

Mais ce n’est pas l’exil que je viens simuler

Et sachez que j’attends de moyennes tortures

Injustes si je rends tout ce que j’ai volé

Issu de l’écume des mers comme Aphrodite

Sois docile puisque tu es beau naufragé

Vois les sages te font des gestes socratiques

Vous parlerez d’amour quand il aura mangé

Maraudeur étranger malhabile et malade

Ton père fut un sphinx et ta mère une nuit

Qui charma de lueurs Zacinthe et les Cyclades

As-tu feint d’avoir faim quand tu volas les fruits

Possesseurs de fruits mûrs que dirai-je aux insultes

Ouïr ta voix ligure en nénie ô maman

Puisqu’ils n’eurent enfin la pubère et l’adulte

De prétexte sinon que s’aimer nuitamment

Il y avait des fruits tout ronds comme des âmes

Et des amandes de pomme de pin jonchaient

Votre jardin marin où j’ai laissé mes rames

Et mon couteau punique au pied de ce pêcher

Les citrons couleur d’huile et à saveur d’eau froide

Pendaient parmi les fleurs des citronniers tordus

Les oiseaux de leur bec ont blessé vos grenades

Et presque toutes les figues étaient fendues

Il entra dans la salle aux fresques qui figurent

L’inceste solaire et nocturne dans les nues

Assieds-toi là pour mieux ouïr les voix ligures

Au son des cinyres des Lydiennes nues

Or les hommes ayant des masques de théâtre

Et les femmes ayant des colliers où pendait

La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre

Parlaient entre eux le langage de la Chaldée

Les autans langoureux dehors feignaient l’automne

Les convives c’étaient tant de couples d’amants

Qui dirent tour à tour Voleur je te pardonne

Reçois d’abord le sel puis le pain de froment

Le brouet qui froidit sera fade à tes lèvres

Mais l’outre en peau de bouc maintient frais le vin blanc

Par ironie veux-tu qu’on serve un plat de fèves

Ou des beignets de fleurs trempés dans du miel blond

Une femme lui dit Tu n’invoques personne

Crois-tu donc au hasard qui coule au sablier

Voleur connais-tu mieux les lois malgré les hommes

Veux-tu le talisman heureux de mon collier

Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques

Emplissez de noix la besace du héros

Il est plus noble que le paon pythagorique

Le dauphin la vipère mâle ou le taureau

*

Qui donc es-tu toi qui nous vins grâce au vent scythe

Il en est tant venu par la route ou la mer

Conquérants égarés qui s’éloignent trop vite

Et des bandes souvent qui fuyaient aux éclairs

Un homme bègue ayant au front deux jets de flammes

Passa menant un peuple infime pour l’orgueil

De manger chaque jour les cailles et la manne

Et d’avoir vu la mer ouverte comme un œil

Les puiseurs d’eau barbus coiffés de bandelettes

Noires et blanches contre les maux et les sorts

Revenaient de l’Euphrate et les yeux des chouettes

Attiraient quelquefois les chercheurs de trésors

Cet insecte jaseur ô poète barbare

Regagnait chastement à l’heure d’y mourir

La forêt précieuse aux oiseaux gemmipares

Aux crapauds que l’azur et les sources mûrirent

Un triomphe passait gémir sous l’arc-en-ciel

Avec de blêmes laurés debout dans les chars

Les statues suant les scurriles les agnelles

Et l’angoisse rauque des paonnes et des jars

Les veuves précédaient en égrenant des grappes

Les évêques noirs révérant sans le savoir

Au triangle isocèle ouvert au mors des chapes

Pallas et chantaient l’hymne à la belle mais noire

Les chevaucheurs nous jetèrent dans l’avenir

Les alcancies pleines de cendre ou bien de fleurs

Nous aurons des baisers florentins sans le dire

Mais au jardin ce soir tu vins sage et voleur

*

Ceux de ta secte adorent-ils un signe obscène

Belphégor le soleil le silence ou le chien

Cette furtive ardeur des serpents qui s’entr’aiment

Et le larron des fruits cria Je suis chrétien

Ah Ah les colliers tinteront cherront les masques

Va-t’en va-t’en contre le feu l’ombre prévaut

Ah Ah le larron de gauche dans la bourrasque

Rira de toi comme hennissent les chevaux

Larron des fruits tourne vers moi tes yeux lyriques

Emplissez de noix la besace du héros

Il est plus noble que le paon pythagorique

Le dauphin la vipère mâle ou le taureau

Ah Ah nous secouerons toute la nuit les sistres

La voix ligure était-ce donc un talisman

Et si tu n’es pas ne droite tu es sinistre

Comme une tache grise ou le pressentiment

Puisque l’absolu choit la chute est une preuve

Qui double devient triple avant d’avoir été

Nous avouons que les grossesses nous émeuvent

Les ventres pourront seuls nier l’aséité

Vois les vases sont pleins d’humides fleurs morales

Va-t’en mais dénudé puisque tout est à nous

Ouïs du chœur des vents les cadences plagales

Et prends l’arc pour tuer l’unicorne ou le gnou

L’ombre équivoque et tendre est le deuil de ta chair

Et sombre elle est humaine et puis la nôtre aussi

Va-t’en le crépuscule a des lueurs légères

Et puis aucun de nous ne croirait tes récits

Il brillait et attirait comme la pantaure

Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée

Et les femmes la nuit feignant d’être des taures

L’eussent aimé comme on l’aima puisqu’en effet

Il était pâle il était beau comme un roi ladre

Que n’avait-il la voix et les jupes d’Orphée

La pierre prise au foie d’un vieux coq de Tanagre

Au lieu du roseau triste et du funèbre faix

Que n’alla-t-il vivre à la cour du roi d’Edesse

Maigre et magique il eût scruté le firmament

Pâle et magique il eût aimé des poétesses

Juste et magique il eût épargné les démons

Va-t’en errer crédule et roux avec ton ombre

Soit la triade est mâle et tu es vierge et froid

Le tact est relatif mais la vue est oblongue

Tu n’as de signe que le signe de la croix

Vouons le vol à Sparte et l’inceste à Ninive

Nous rentrerons demain à l’école d’Elée

Qu’on souffle les flambeaux à cause des convives

Qui se fiant au Bègue ont peur d’être brûlés

Dans le palais de Rosemonde191 §

Vers le palais de Rosemonde au fond du Rêve

Mes rêveuses pensées pieds nus vont en soirée

Le palais don du roi comme un roi nu s’élève

Des chairs fouettées des roses de la roseraie

On voit venir au fond du jardin mes pensées

Qui sourient du concert joué par les grenouilles

Elles ont envie des cyprès grandes quenouilles

Et le soleil miroir des roses s’est brisé

Le stigmate sanglant des mains contre les vitres

Quel archer mal blessé du couchant le troua

La résine qui rend amer le vin de Chypre

Ma bouche aux agapes d’agneau blanc l’éprouva

Sur les genoux pointus du monarque adultère

Sur le mai de son âge et sur son trente et un

Madame Rosemonde roule avec mystère

Ses petits yeux tout ronds pareils aux yeux des Huns

Dame de mes pensées au cul de perle fine

Dont ni perle ni cul n’égale l’Orient

Qui donc attendez-vous Mes plus belles voisines

De rêveuses pensées en marche à l’Orient

Toc toc Entrez dans l’antichambre Le jour baisse

La veilleuse dans l’ombre est un bijou d’or cuit

Pendez vos têtes aux patères par les tresses

Le ciel presque nocturne a des lueurs d’aiguilles

On entra dans la salle à manger les narines

Reniflaient une odeur de graisse et de graillon

On eut vingt potages dont trois couleur d’urine

Et le roi prit deux œufs pochés dans du bouillon

Puis les marmitons apportèrent les viandes

Des rôtis de pensées mortes dans mon cerveau

Mes beaux rêves mort-nés en tranches bien saignantes

Et mes souvenirs faisandés en godiveaux

Or ces pensées mortes depuis des millénaires

Avaient le fade goût des grands mammouths gelés

Les os ou songe-creux venaient des ossuaires

En danse macabre aux plis de mon cervelet

Et tous ces mets criaient des choses non pareilles

Mais nom de Dieu

Ventre affamé n’a pas d’oreilles

Et les convives mastiquaient à qui mieux mieux

Ah nom de Dieu qu’ont donc crié ces entrecôtes

Ces grands pâtés os à la moelle et mirotons

Langues de feu où sont-elles mes pentecôtes

Pour mes pensées de tous pays de tous les temps

La Porte192 §

La porte de l’hôtel sourit terriblement

Qu’est-ce que cela peut me faire ô ma maman

D’être cet employé pour qui seul rien n’existe

Pi-mus couples allant dans la profonde eau triste

Anges frais débarqués à Marseille hier matin

J’entends mourir et remourir un chant lointain

Humble comme je suis qui ne suis rien qui vaille

Enfant je t’ai donné ce que j’avais travaille

Vous y dansiez petite fille

Y danserez-vous mère grand

C’est la Marlotte qui sautille

Toutes les cloches sonneront

Quand donc reviendrez-vous Marie

Les masques sont silencieux

Et la musique est si lointaine

Qu’elle semble venir des cieux

Oui je veux vous aimer mais vous aimer à peine

Et mon mal est délicieux

Les brebis s’en vont dans la neige

Flocons de laine et ceux d’argent

Des soldats passent et que n’ai-je

Un cœur à moi ce cœur changeant

Changeant et puis encor que sais-je

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Crêpus comme mer qui moutonne

Sais-je où s’en iront tes cheveux

Et tes mains feuilles de l’automne

Que jonchent aussi nos aveux

Je passais au bord de la Seine

Un livre ancien sous le bras

Le fleuve est pareil à ma peine

Il s’écoule et ne tarit pas

Quand donc finira la semaine

J’ai cueilli ce brin de bruyère

L’automne est morte souviens-t’en

Nous ne nous verrons plus sur terre

Odeur du temps brin de bruyère

Et souviens-toi que je t’attends

Toc toc Il a fermé sa porte

Les lis du jardin sont flétris

Quel est donc ce mort qu’on emporte

Tu viens de toquer à sa porte

Et trotte trotte

Trotte la petite souris

GUILLAUME APOLLINAIRE

Poème & Drame , novembre 1912Oiseau tranquille au vol inverse, oiseau

Qui nidifie en l’air,

A la limite où notre sol brille déjà,

Baisse ta deuxième paupière, la terre t’éblouit

Quand tu lèves la tête.

Et moi aussi de près, je suis sombre et terne,

Une brume qui vient d’obscurcir les lanternes,

Une main qui tout à coup, se pose devant les yeux,

Une voûte entre vous et toutes les lumières

Et je m’éloignerai, m’illuminant au milieu d’ombres

Et d’alignements d’yeux des astres bien-aimés.

Oiseau tranquille, au vol inverse, oiseau

Qui nidifie en l’air,

A la limite où brille déjà ma mémoire,

Baisse ta deuxième paupière

Ni à cause du soleil, ni à cause de la terre,

Mais pour ce feu oblong dont l’intensité ira s’augmentant

Au point qu’il deviendra un jour l’unique lumière.

Un jour,

Un jour je m’attendais moi-même,

Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes

Pour que je sache enfin celui-là que je suis,

Moi qui connais les autres.

Je les connais par les cinq sens et quelques autres.

Il me suffit de voir leurs pieds pour pouvoir refaire ces gens à milliers.

De voir leurs pieds paniques, un seul de leurs cheveux,

Ou leur langue quand il me plaît de faire le médecin,

Ou leurs enfants quand il me plaît de faire le prophète,

Les vaisseaux des armateurs, la plume de mes confrères,

La monnaie des aveugles, les mains des muets,

Ou bien encore, à cause du vocabulaire et non à cause de l’écriture,

Une lettre écrite par ceux qui ont vingt ans et au-dessus.

Il me suffit de sentir l’odeur de leurs églises,

L’odeur des fleuves dans leurs villes,

Le parfum des fleurs dans les jardins publics,

L’odeur d’un petit chien, ô Corneille Agrippa, m’eût suffi

Pour décrire exactement tes concitoyens de Cologne,

Leurs rois-mages et la ribambelle ursuline

Qui t’inspirait l’erreur touchant toutes les femmes.

Il me suffit de goûter la saveur du laurier qu’on cultive

Pour que j’aime ou que je baffoue,

Et de toucher les vêtements

Pour ne pas douter si l’on est frileux ou non

O gens que je connais,

Il me suffit d’entendre le bruit de leurs pas

Pour pouvoir indiquer à jamais la direction qu’ils ont prise.

Il me suffit de tous ceux-là pour me croire le droit

De ressusciter les autres. Un jour je m’attendais moi-même.

Je me disais, Guillaume, il est temps que tu viennes,

Et d’un lyrique pas s’avançaient ceux que j’aime

Parmi lesquels je n’étais pas.

Les géants couverts d’algues passaient dans leurs villes

Sous-marines où les tours seules étaient des îles.

Et cette mer avec les clartés de ses profondeurs

Coulait, sang de mes veines et fait battre mon cœur.

Puis, sur terre il venait mille peuplades blanches

Dont chaque homme tenait une rose à la main

Et le langage qu’ils inventaient en chemin

Je l’appris de leur bouche et je le parle encore.

Le cortège passait et j’y cherchais mon corps,

Tous ceux qui survenaient et n’étaient pas moi-même,

Amenaient un à un les morceaux de moi-même,

On me bâtit peu à peu comme on élève une tour,

Les peuples s’entassaient, puis je parus moi-même

Qu’ont formé tous les corps et les choses humaines.

Temps passés, trépassés, les dieux qui me formâtes

Je ne vis que passant ainsi que vous passâtes

Et détournant mes yeux de ce vide avenir

En moi-même je vois tout le Passé grandir.

Rien n’est mort que ce qui n’existe pas encore

Près du passé luisant demain est incolore,

Il est informe aussi près de ce qui parfait

Présente tout ensemble et l’effort et l’effet.

GUILLAUME APOLLINAIRE

Les Soirées de Paris , novembre 1912Vendémiaire197 §

Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi

Je vivais à l’époque où finissaient les rois

Tour à tour ils mouraient silencieux et tristes

Et trois fois courageux devenaient trismégistes

Que Paris était beau à la fin de septembre

Chaque nuit devenait une vigne où les pampres

Répandaient leur clarté sur la ville et là-haut

Astres mûrs becquetés par les ivres oiseaux

De ma gloire attendaient la vendange de l’aube

Un soir passant le long des quais déserts et sombres

En rentrant à Auteuil j’entendis une voix

Qui chantait gravement se taisant quelquefois

Pour que parvînt aussi sur les bords de la Seine

La plainte d’autres voix limpides et lointaines

Et j’écoutai longtemps tous ces chants et ces cris

Qu’éveillait dans la nuit la chanson de Paris

J’ai soif villes de France et d’Europe et du monde

Venez toutes couler dans ma gorge profonde

Je vis alors que déjà ivre dans la vigne Paris

Vendangeait le raisin le plus doux de la terre

Ces grains miraculeux qui aux treilles chantèrent

Et Rennes répondit avec Quimper et Vannes

Nous voici ô Paris nos maisons nos habitants

Ces grappes de nos sens qu’enfanta le soleil

Se sacrifient pour te désaltérer trop avide merveille